[Zeit und Musik, Zwölftontechnik und Tonreihe]

Abstract

Die in diesem Dokument formulierten Textteile dienten offenbar als Notizen für einen nicht eindeutig identifizierbaren, ungefähr Mitte der 1960er Jahre gehaltenen Vortrag über serielle Verfahrensweisen. Anhand seiner eigenen Werke (Sestina, op. 161, die Opern „Ausgerechnet und verspielt“, op. 179 und „Der goldene Bock“, op. 186) erläutert er, wie inhaltliche Details der Texte mit musikalischen Verfahrensweisen korrespondieren.

Verweise auf Passagen anderer Texte, die entsprechend in diesem Vortrag integriert werden sollten, bzw. den Vermerk „Inhalt erzählen“ am Beginn des Abschnitts über „Ausgerechnet und verspielt“ lassen vermuten, dass es sich bei diesem Dokument um eine Entwurfsfassung handelt.

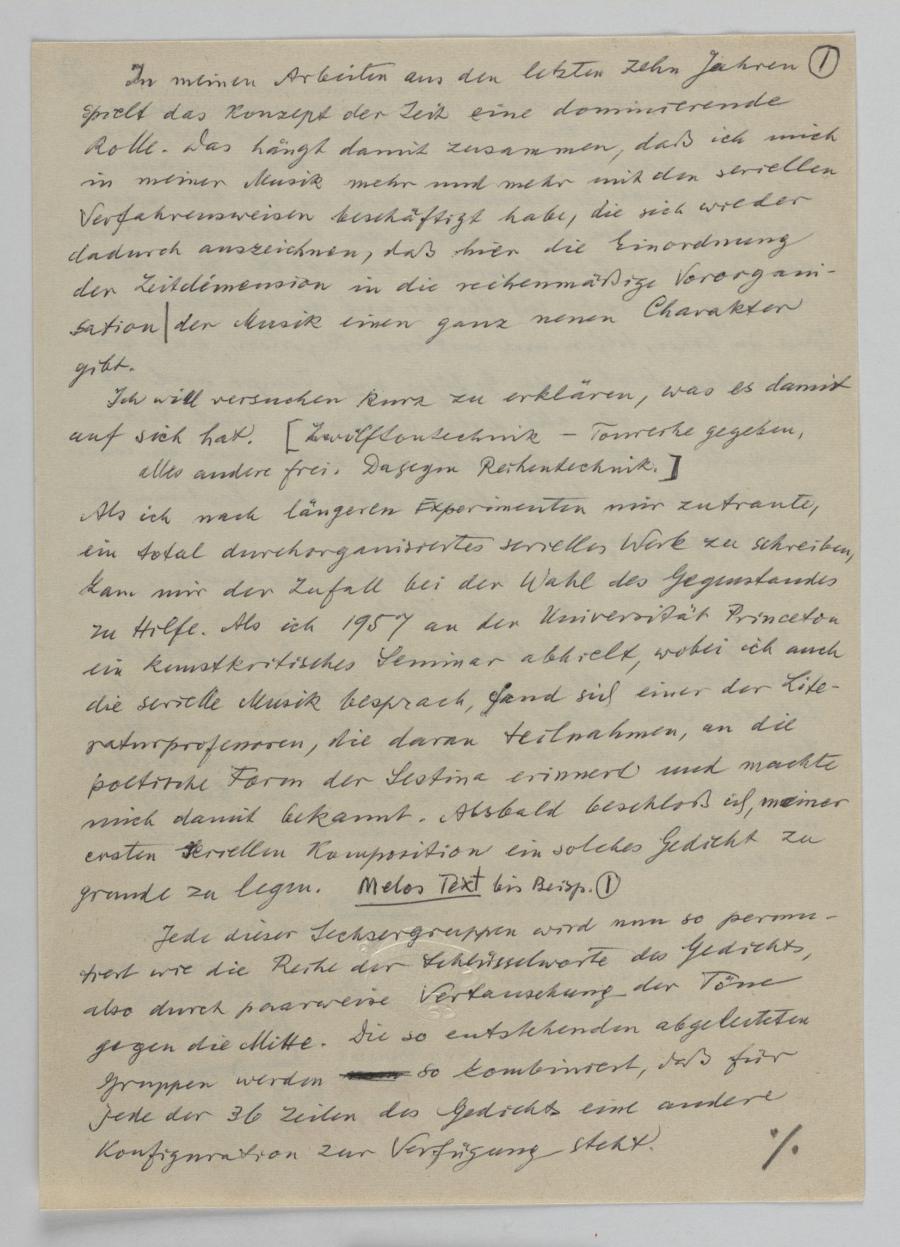

1

In meinen Arbeiten aus den letzten zehn Jahren spielt das Konzept der Zeit eine dominierende Rolle. Das hängt damit zusammen, daß ich mich in meiner Musik mehr und mehr mit den seriellen Verfahrensweisen beschäftigt habe, die sich wieder dadurch auszeichnen, daß hier die Einordnung der Zeitdemension in die rechenmäßige Vororgani- sation der Musik einen ganz neuen Charakter gibt.

Ich will versuchen kurz zu erklären, was es damit

auf sich hat. [Zwölftontechnik - Tonreihe gegeben,

alles andere frei. Dagegen Reihentechnik.]

Als ich nach längeren Experimenten mir zutraute,

ein total durchorganisiertes serielles Werk zu schreiben

kam mir der Zufall bei der Wahl des Gegenstandes

zu Hilfe. Als ich 1957 an der Universität Princeton

ein kunstkritisches Seminar abhielt, wobei ich auch

die serielle Musik besprach, fand sich einer der Lite-

raturprofessoren, die daran teilnahmen, an die

poetische Form der Sestina erinnert und machte

mich damit bekannt. Alsbald beschloß ich, meiner

ersten seriellen Komposition ein solches Gedicht zu

Grunde zu legen. Melos Text bis Beisp. 1

Jede dieser Sechsergruppen wird nun so permu-

tiert wie die Reihe der Schlüsselworte des Gedichts,

also durch paarweise Vertauschung der Töne

gegen die Mitte. Die so entstehenden abgeleiteten

Gruppen werden

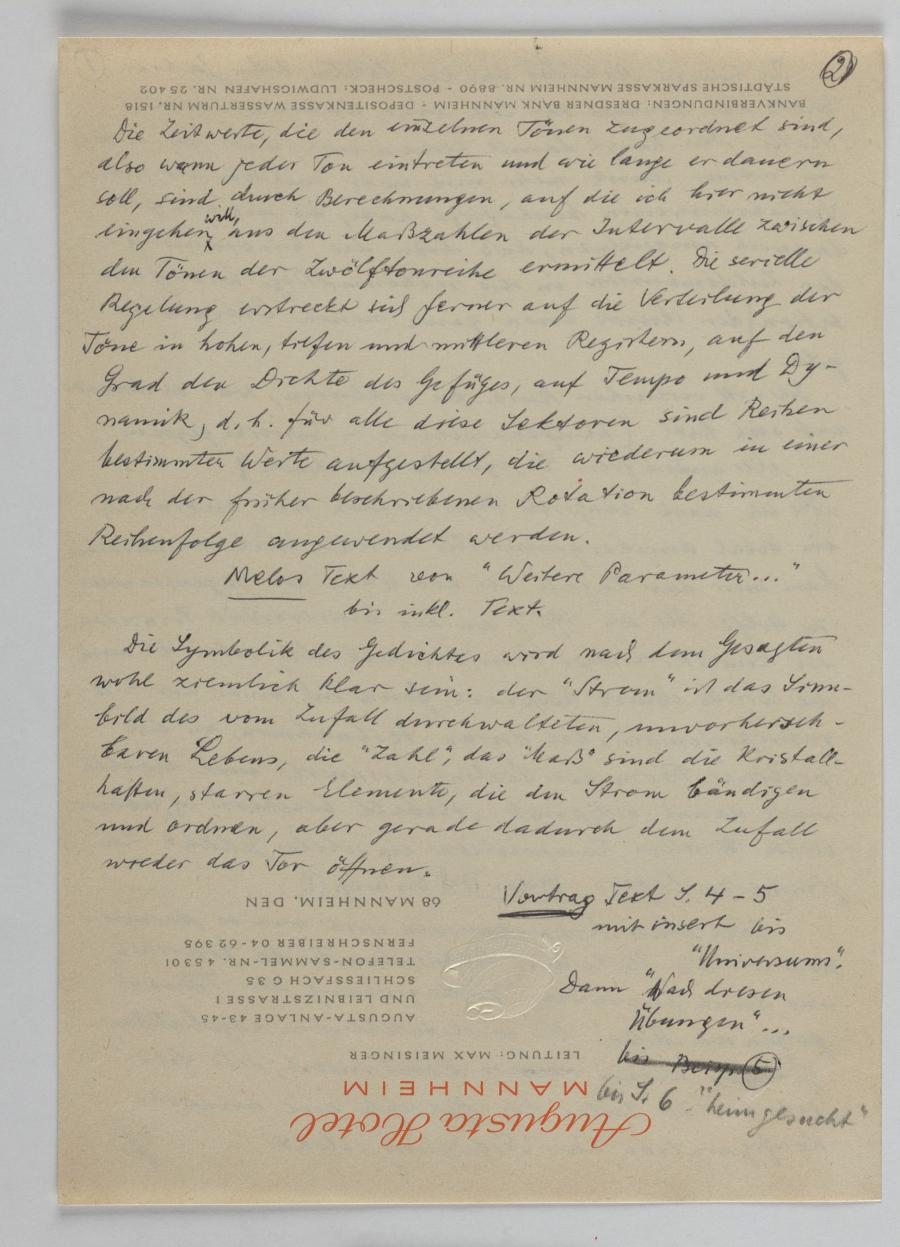

2

Die Zeitwerte, die den einzelnen Tönen zugeordnet sind,

also wann jeder Ton eintreten und wie lange er dauern

soll, sind durch Berechnungen, auf die ich hier nicht

Melos Text von "Weitere Parameter ..."

bis inkl. Text.

Die Symbolik des Gedichtes wird nach dem Gesagten wohl ziemlich klar sein: der "Strom" ist das Sinn- bild des vom Zufall durchwalteten, unvorhersch- baren Lebens, die "Zahl", das "Maß" sind die Kristall- haften, starren Elemente, die den Strom bändigen und ordnen, aber gerade dadurch dem Zufall wieder das Tor öffnen.

VortragText S. 4 - 5 mit insert bis "Universums". Dann "Nach diesen Übungen"...

5

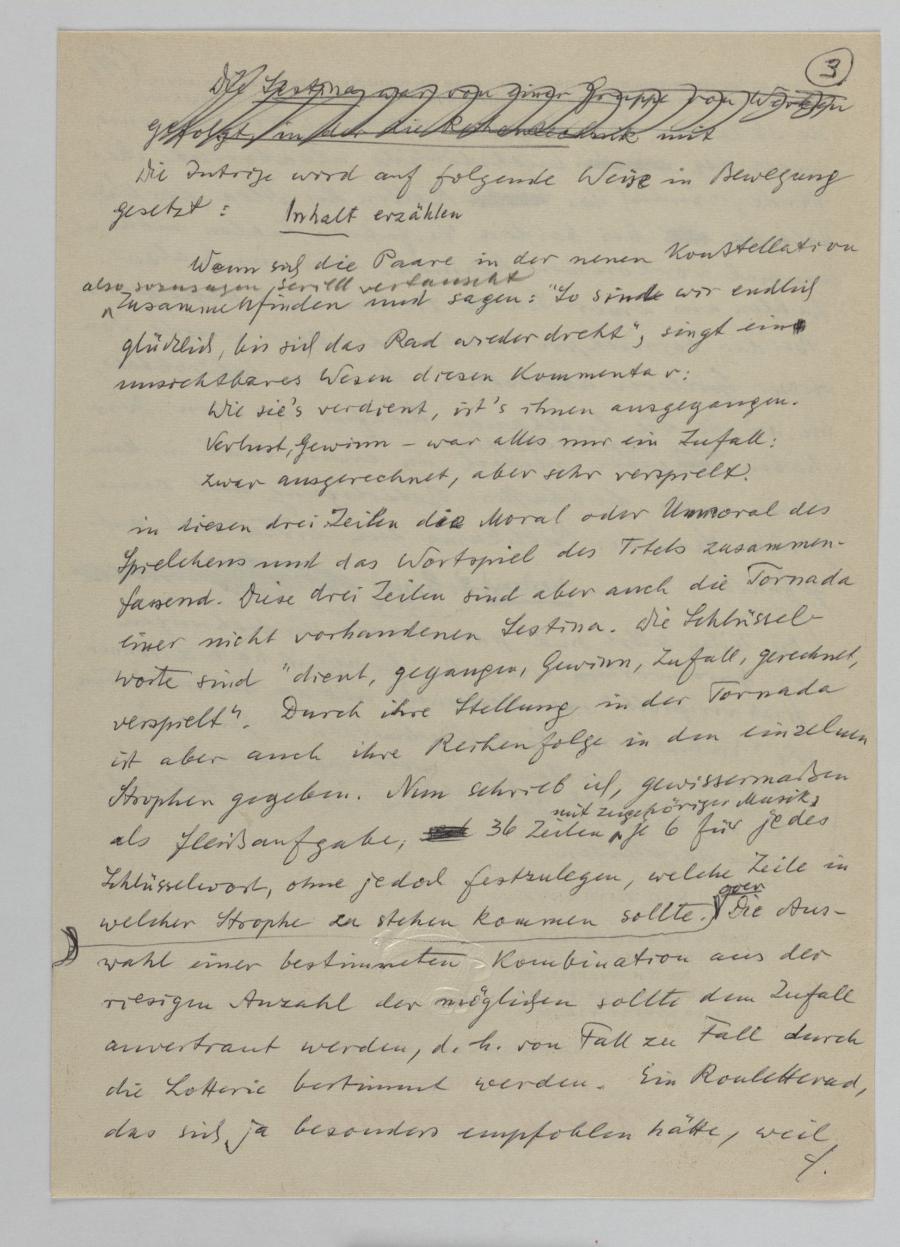

3

Sestina war von einer Gruppen von Werken

Inhalterzählen

Wenn sich die Paare in der neuen Konstellation

e

4

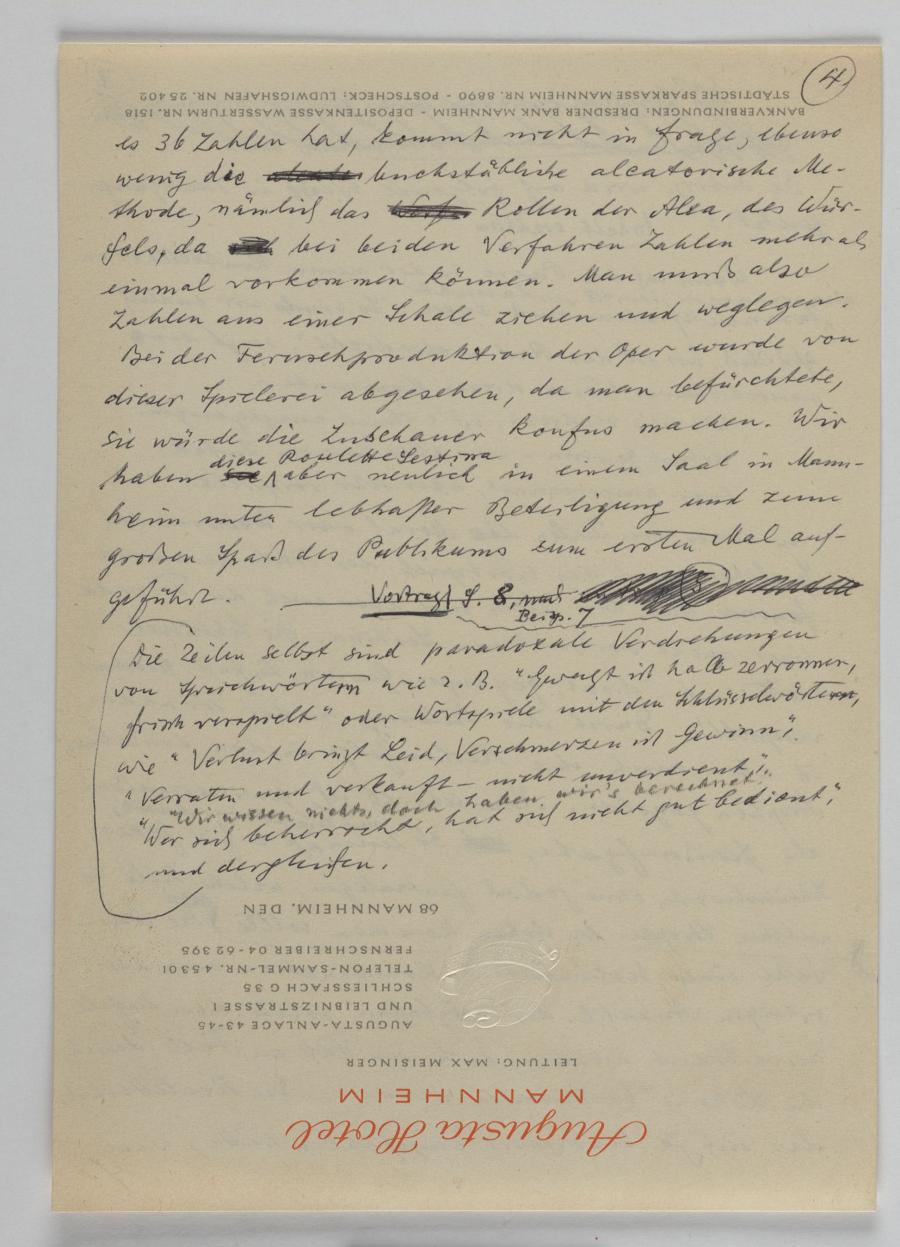

es 36 Zahlen hat, kommt nicht in Frage, ebenso

wenig die sie

VortragS.8, nach

5-

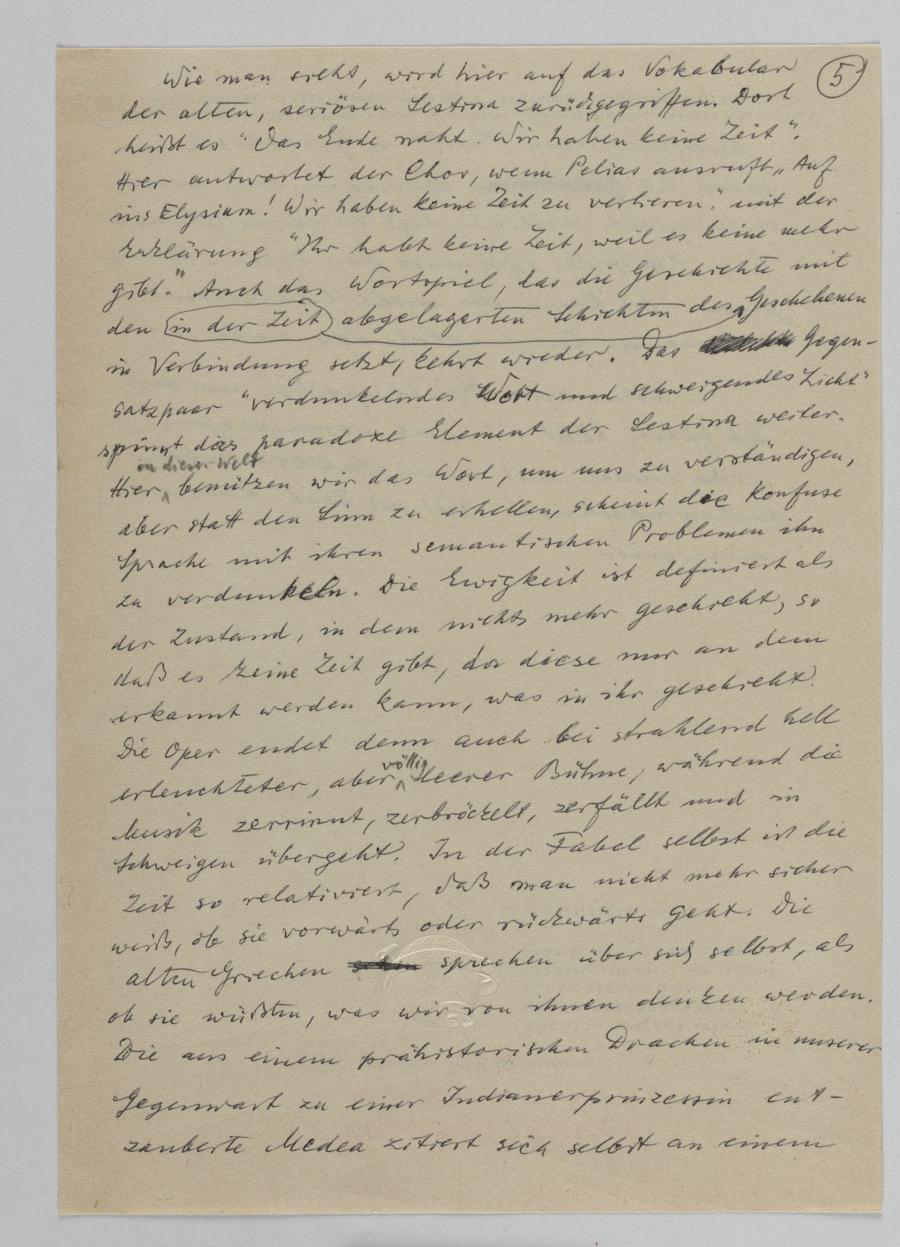

5

Wie man sieht wird hier auf das Vokabular

der alten, seriösen

6

entscheidenden Punkt in Griechisch, um

Jason zu

Wohin diese Präokkupation mit der Zeit führt, läßt sich nicht voraussagen, nicht einmal mit einer elektronischen Rechenmaschine. Nur die Zeit kann es ausweisen.