Über eigene Werke

Abstract

Der folgende Vortrag wurde von Krenek als Einführung in eine Studioveranstaltung des Nordwestdeutschen Rundfunks am 7. Dezember 1951 in der Sendereihe „Das neue Werk“ gehalten. Krenek wirkte in dieser Veranstaltung auch als Dirigent und Pianist seiner eigenen Werke. Das Programm stellt die aus einer frühen, atonalen Schaffensperiode stammende Symphonische Musik op. 11 (1923) zwei zwölftönigen Sonaten (3. Klaviersonate, op. 92 Nr. 4; Sonate für Violine und Klavier, op. 99) gegenüber. Krenek bespricht die Werke sowohl hinsichtlich ihrer unterschiedlichen handwerklichen Gestaltungsprinzipien verortet sie aber auch im biographischen Entstehungskontext. Dabei grenzt er die im Programm gespielten Werke (und auch sich selbst) von seiner kurzen, auf Schubert zurückgreifenden neoklassizistischen Schaffensphase ab, und verteidigt gerade die Zwölftonmethode gegen häufig bemühte Vorwürfe.

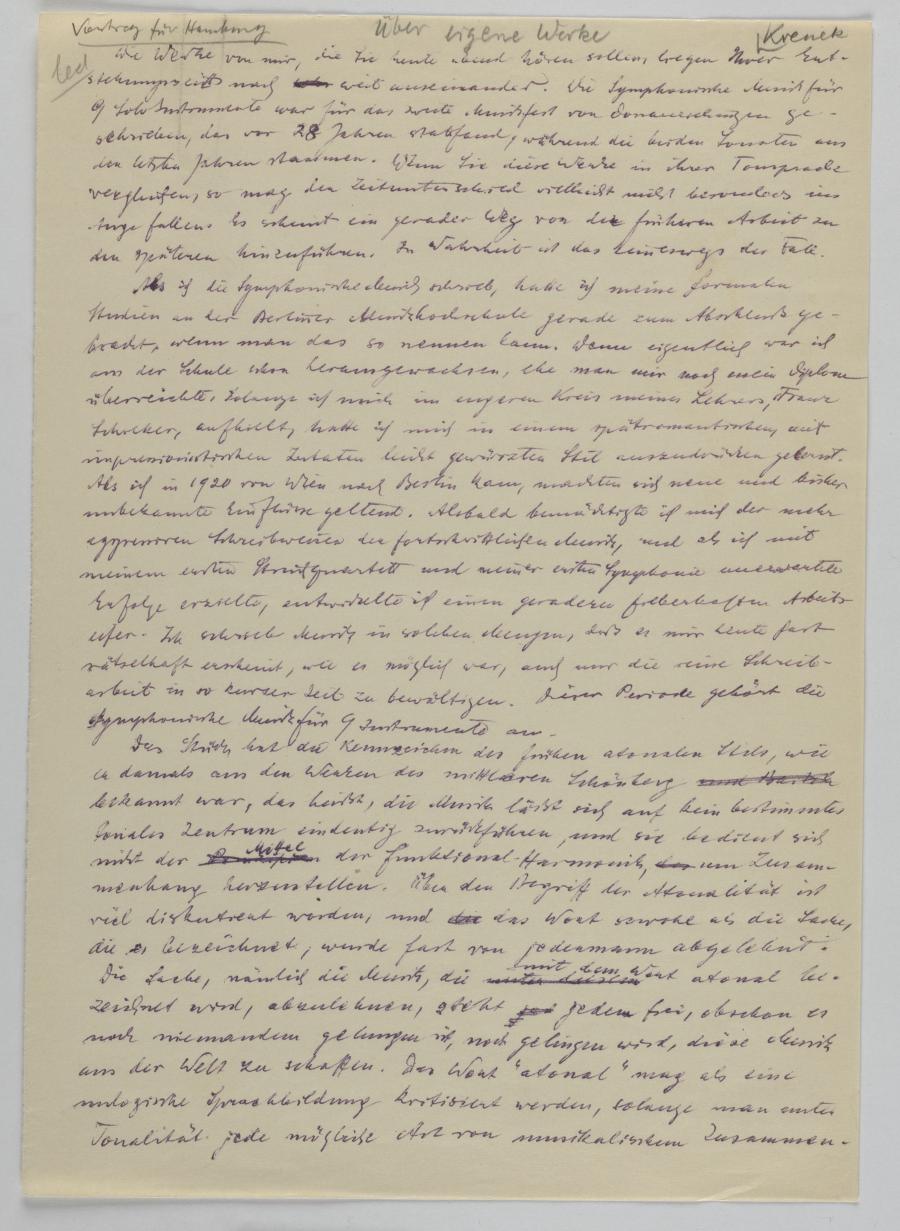

Vortrag fürHamburg Über eigene Werke

lect

Die Werke von mir, die Sie heute abend hören sollen, liegen ihrer Ent-

stehungszeit nach

Als ich die

Das Stück hat die Kennzeichen des frühen atonalen Stils, wie

er damals aus den Werken des mittleren Prinzipien der umunter diesem

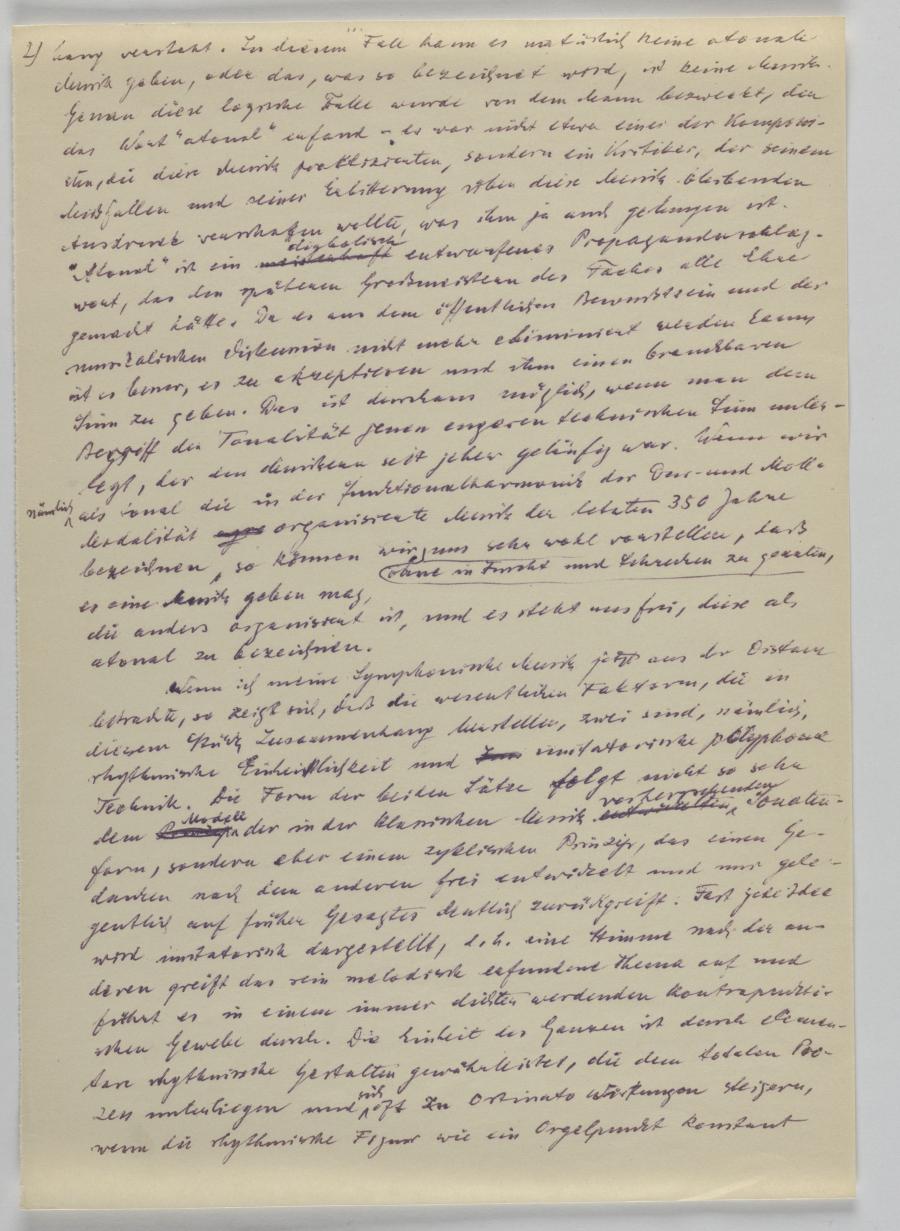

hang versteht. In diesem Fall kann es natürlich keine atonale

Musik geben, oder das, was so bezeichnet wird, ist keine Musik

Genau diese logische Falle wurde von dem Mann bezweckt, der

das Wort "atonal" erfand - es war nicht etwa einer der Komponi-

sten die diese Musik praktizierten, sondern ein Kritiker, der seinem

Mißfallen und seiner Erbitterung über diese Musik bleibenden

Ausdruck verschaffen wollte, was ihm ja auch gelungen ist.

"Atonal" ist meisterhaft

Wenn ich meine Prinzip entwickelten

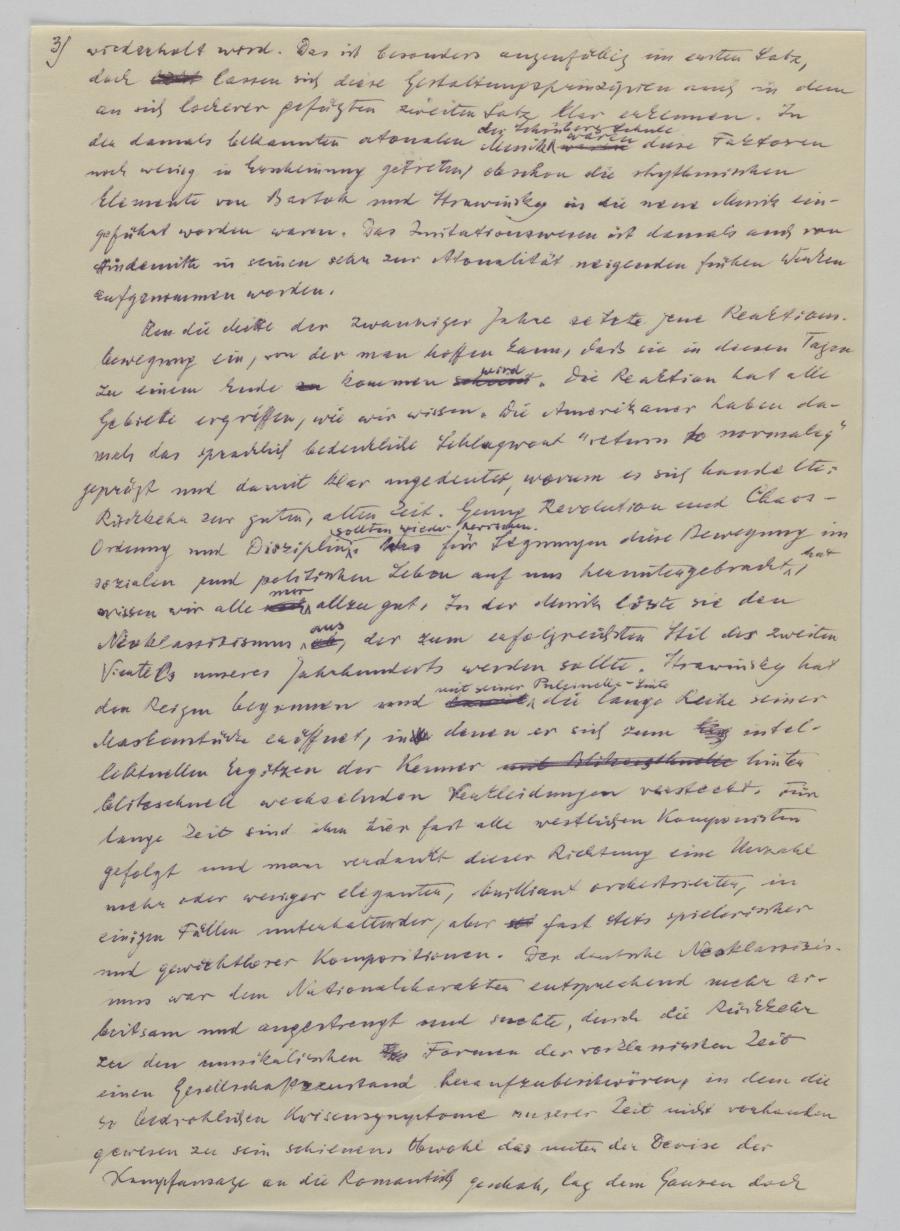

wiederholt wird. Das ist besonders augenfällig im ersten Satz,

doch waren

Um die Mitte der zwanziger Jahre setzte jene Reaktions-

bewegung ein, von der man hoffen kann, daß sie in diesen Tagen

zu einem zu kommen scheint noch ab, der zumdamit

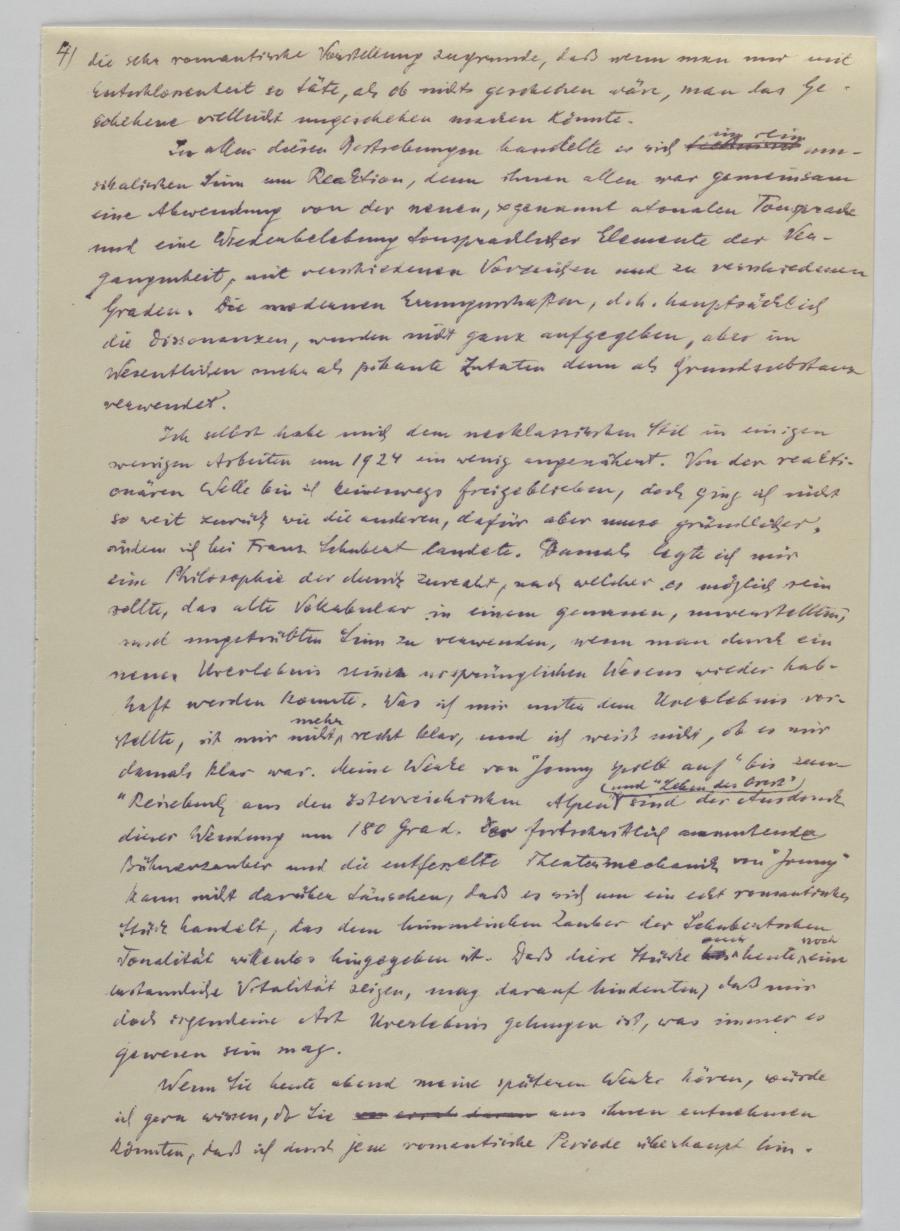

die sehr romantische Vorstellung zugrunde, daß wenn man nur mit Entschlossenheit so täte, als ob nichts geschehen wäre, man das Ge- schehene vielleicht ungeschehen machen könnte.

In allen diesen Bestrebungen handelte

Ich selbst habe mich dem neoklassischen Stil in einigen

wenigen Arbeiten um 1924 ein wenig angenähert. Von der reakti-

onären Welle bin ich keineswegs freigeblieben, doch ging ich nicht

so weit zurück wie die anderen, dafür aber umso gründlicher,

indem ich bei bis

Wenn Sie heute abend meine späteren Werke hören, würde

ich gern wissen, so Sie

gegangen bin. Ich weiß, daß manche Beurteiler den Bruch so er-

heblich finden, daß sie ärgerlich erklären, man könne mir überhaupt

nichts glauben. Andere sagen, überhaupt nie von

Der wesentliche Berührungspunkt ist wohl die Tonsprache.

Auch in den neuen Werken ist sie atonal, insofern als die Dur- und Moll-

Tonalität nicht vorhanden ist und die Klangelemente, die Akkorde, nicht

durch funktional-harmonische Beziehungen miteinander zusammen-

hängen. Der Zusammenhang ist hier durch eine besonders dichte

motivische und thematische Verflechtung hergestellt, und die be-

sondere Dichte dieses Gewebes beruht darauf, daß alle Elemente

der auf

Geistesgeschichtlich ist

zum

Was nun die Zwölftontechnik als solche betrifft, so

kann sie nur einem sehr oberflächlichen Blick als ein

mathematisch gebundenes System sich darstellen. Ich glaube,

daß dieser Vorurteil

In Wirklichkeit geschieht hier nichts anderes, als daß das Material der atonalen Musik, die zwölf Töne, in einer

7/

entwirftbe-

trachtungen

Ein ernsterer Einwand ist, daß die alle Mittel zur Ver-

fügung stehen, sich unter diesen auch die Zwölftontechnik

befindet, und wenn es ihm aus irgendeinem Grunde prak-

tisch erscheint, dieses ganz bestimmte Mittel zu benützen, so

spricht das nicht gegen ihn, insofern als sich das Mittel zur

Schaffung lebendiger Musik als zweckmäßig ausweist.

Die zwei Sonaten, die Sie später hören werden, bedienen

sich einer Form der Zwölftontechnik, die von den ursprünglich

bei

Für mich selbst will ich noch einzufügen, daß ich durchaus nicht in allen meinen späteren Arbeiten das Bedürfnis emp- funden habe, die Zwölftontechnik anzuwenden. Da ich in allen

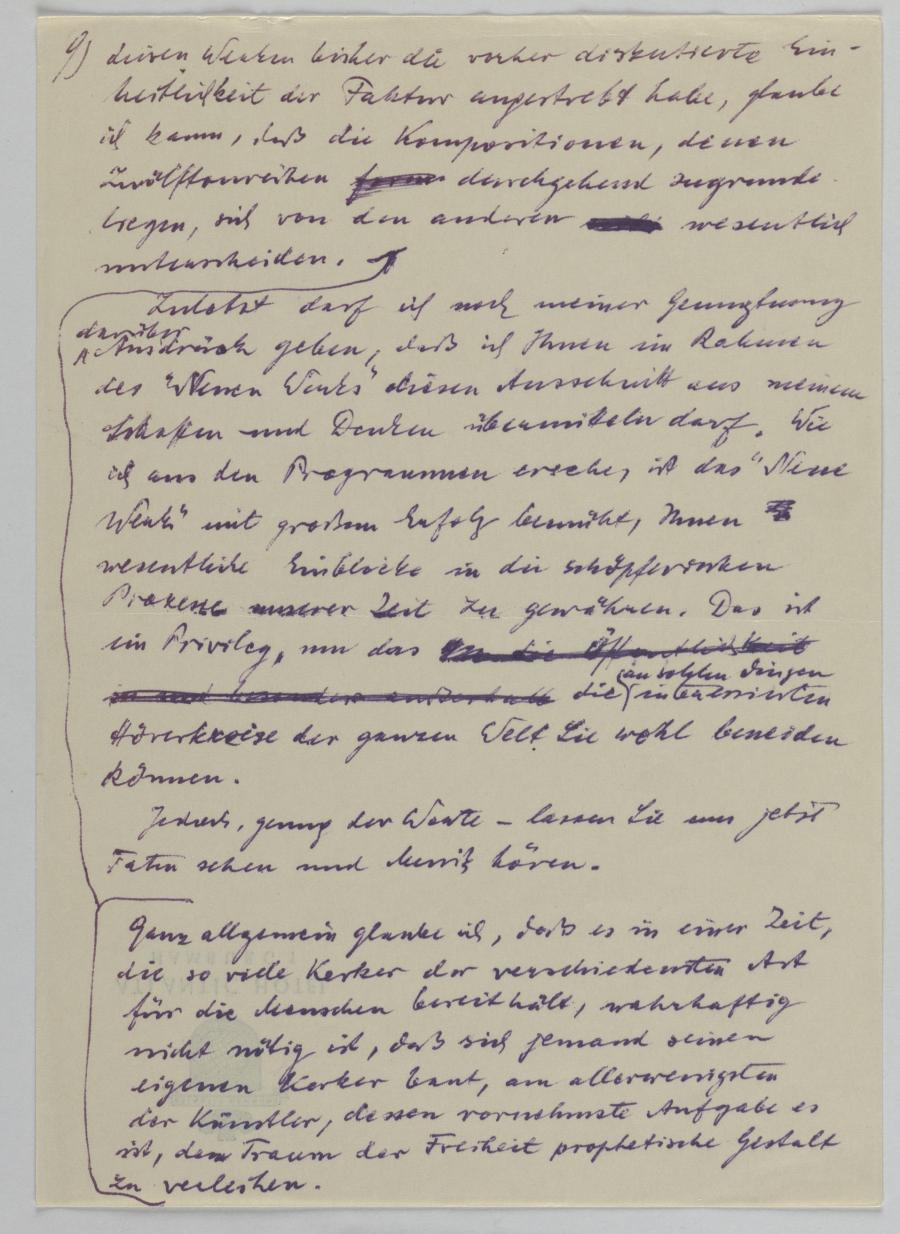

9/

diesen Werken bisher die vorher diskutierte Ein-

heitlichkeit der Faktur angestrebt habe, glaube

ich kaum, daß die Kompositionen, denen

Zwölftonreihen

Zuletzt darf ich noch meiner Genugtung

in und besonders außerhalb die

Jedoch, genug der Worte - lassen Sie uns jetzt Taten sehen und Musik hören.