Zwölftontechnik für Baden-Baden SWF

Abstract

Kreneks Vortrag zur Zwölftonmusik geht auf die praktischen Aspekte der Kompositionstechnik ein. Er beschreibt mit zahlreichen (vermutlich von ihm selbst am Klavier vorgetragenen) Beispielen welchen kreativen Spielraum Komponierende haben um mit unterschiedlichen Möglichkeiten die Zwölftonreihen zu manipulieren zu musikalisch interessanten Stücken kommen.

Der Vortrag wurde im September 1951 in Baden-Baden gehalten und im SWF übertragen, und stellt mit dem Fokus auf praktische Anwendung der Zwölftontechnik im Kompositionsprozess eine inhaltliche Ergänzung zu dem wenige Tage zuvor in Berlin gehaltenen Vortrag über das „Schicksal der Zwölftontechnik“. [vgl. LM 216]

lect

Über die Zwölftonmusik läßt sich von vielerlei Gesichts-

punkten diskutieren. Heute will ich sie einmal durchaus

von der Praxis her besprechen und Ihnen direkt demonstrie-

ren, wie man mit Zwölftonreihen komponiert. Zunächst

müssen wir uns darüber klar werden, wozu ein Komponist

überhaupt Zwölftonreihen braucht, um zu komponieren. Die

zwölf verschiedenen Töne, die wir innerhalb einer Oktave haben

12Ton Skala, sind schon seit undenklichen Zeiten bekannt und

sind in unserer Musik seit dem späteren 15. Jahrhundert kon-

stant verwendet worden. Die Zwölftontechnik hat also dem

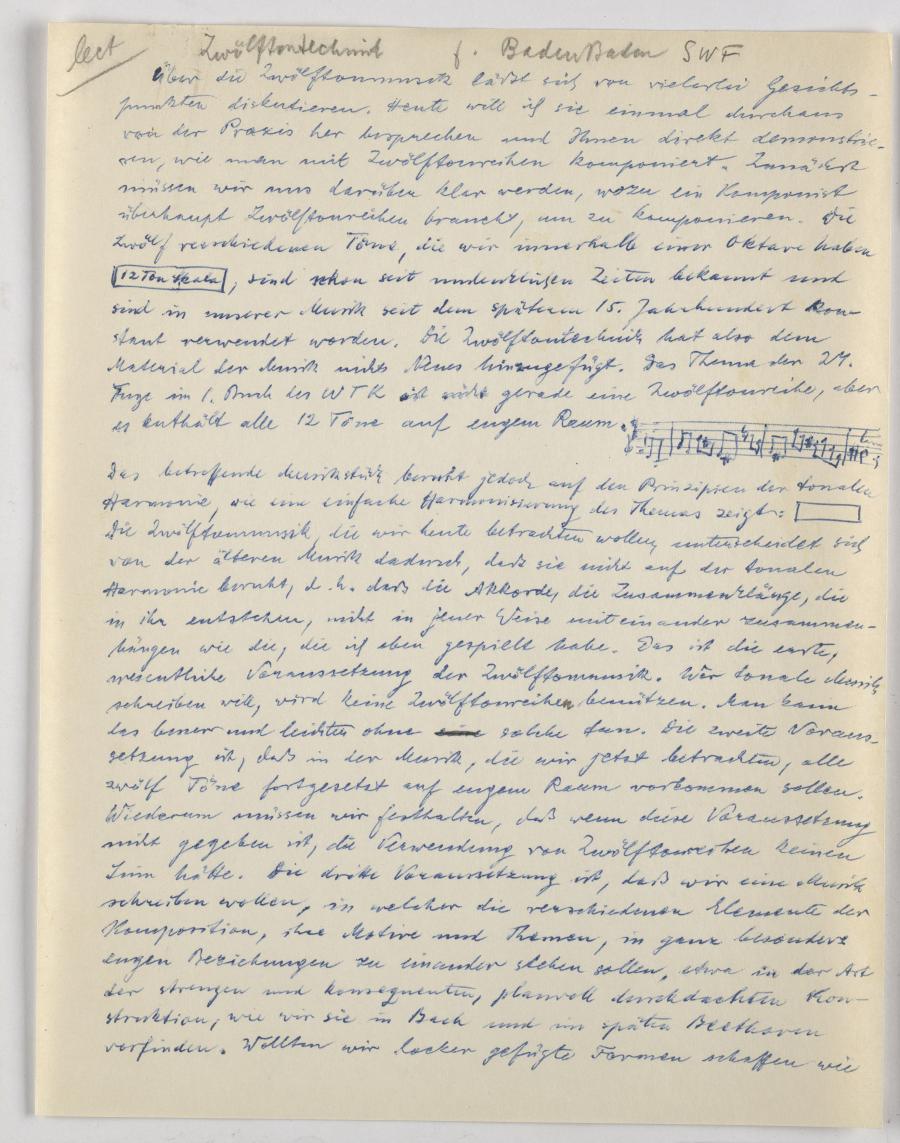

Material der Musik nichts Neues hinzugefügt. Das Thema der 24.

Fuge im 1. Buch des ___

Die Zwölftonmusik, die wir heute betrachten wollen, unterscheidet sich

von der älteren Musik dadurch, daß sie nicht auf der tonalen

Harmonie beruht, d. h. daß die Akkorde, die Zusammenklänge, die

in ihr entstehen, nicht in jener Weise mit einander zusammen-

hängen wie die, die ich eben gespielt habe. Das ist die erste,

wesentliche Voraussetzung der Zwölftonmusik. Wer tonale Musik

schreiben will, wird keine Zwölftonreihen benützen. Man kann

das besser und leichter ohne

man die etwa bei

Wir wollen jetzt von allen philosophischen und historischen

Zusammenhängen absehen und uns anschauen, wie die Sache

praktisch aussieht. Wenn man unsere drei Voraussetzungen

gründlich durchdenkt, so ergibt sich, man sich

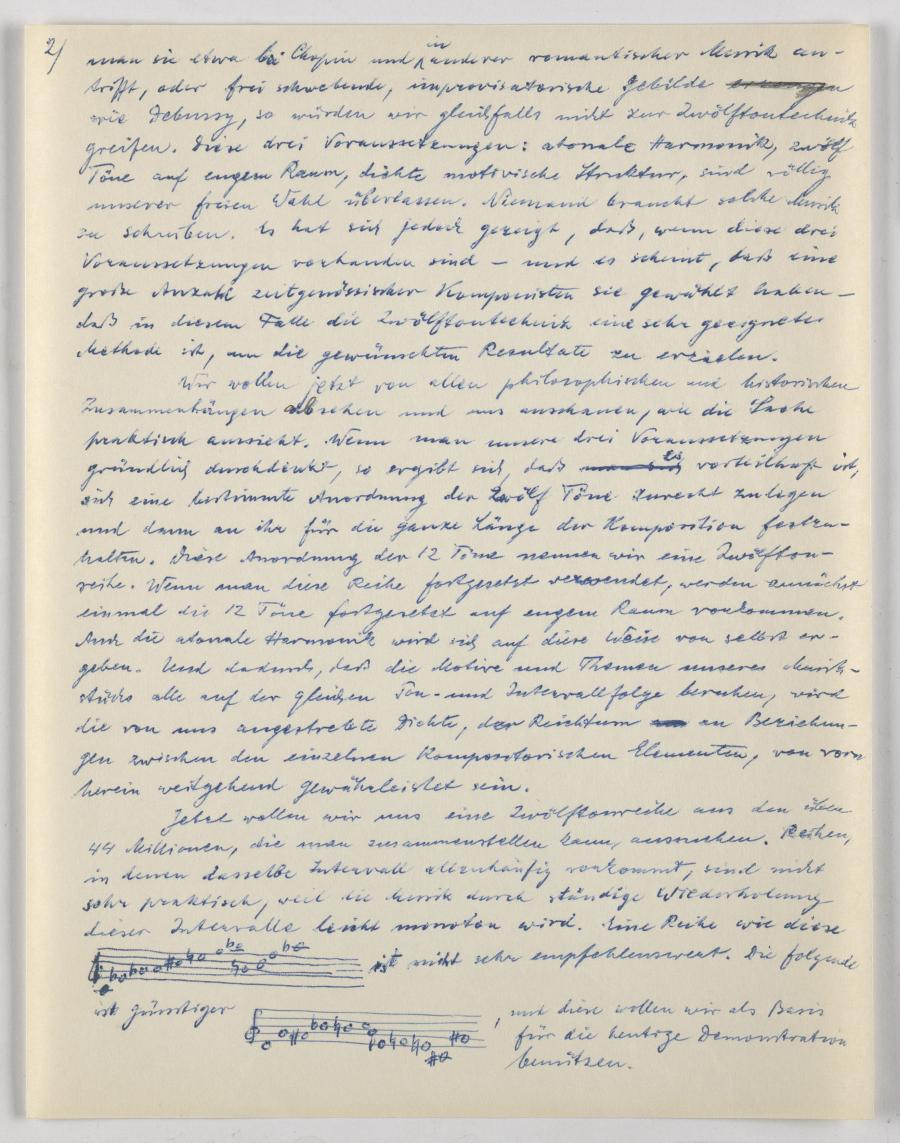

Jetzt wollen wir uns eine Zwölftonreihe aus den über

44 Millionen, die man zusammenstellen kann, aussuchen. Reihen,

in denen dasselbe Intervall allzuhäufig vonkommt, sind nicht

sehr praktisch, weil die Musik durch ständige Wiederholung

dieser Intervalle leicht monoton wird. Eine Reihe wie diese

Dieser Reihe ist noch kein musikalisches Thema. Sie ist nur eine

individuelle Anordnung des Materials, das wir benützen wollen,

nämlich der 12

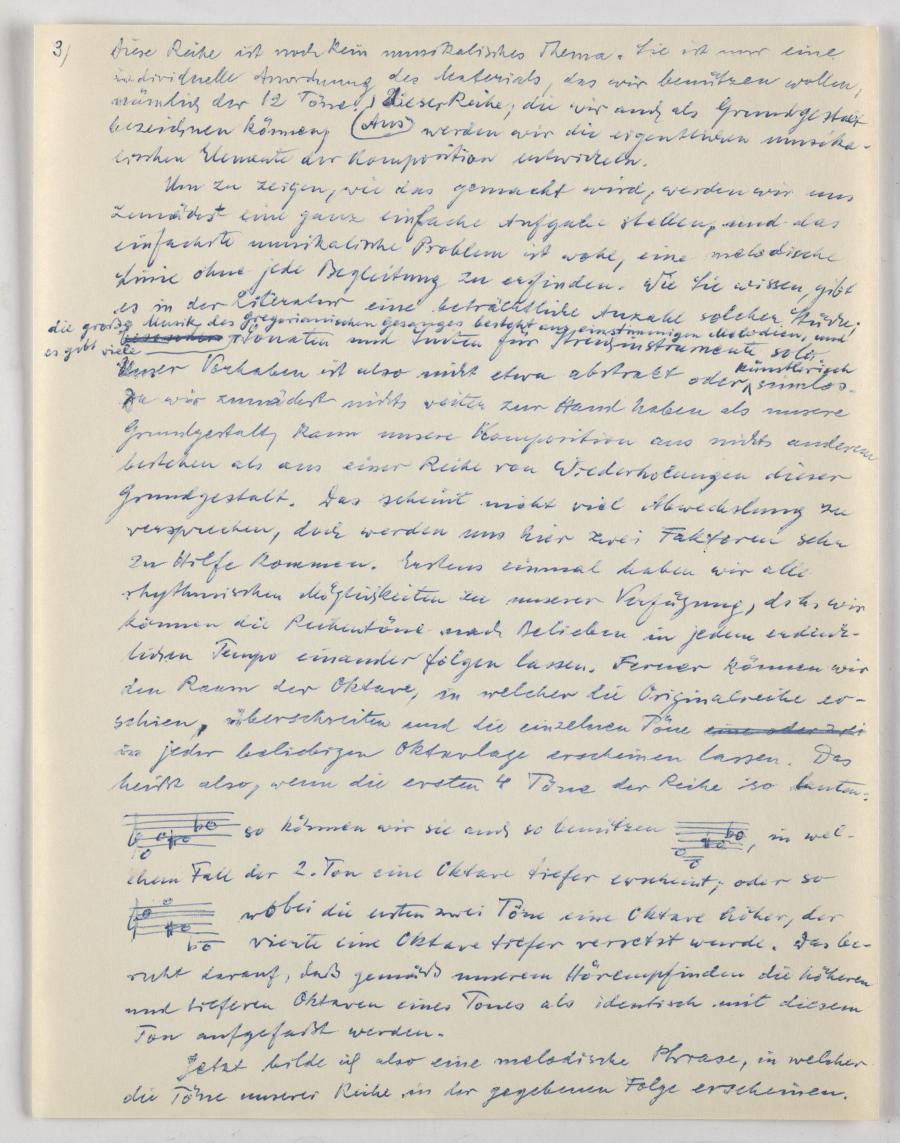

Um zu zeigen, wie das gemacht wird, werden wir uns

zunächst eine ganz einfache Aufgabe stellen, und das

einfachste musikalische Problem ist wohl, eine melodische

Linie ohne jede Begleitung zu erfinden. Wie Sie wissen, gibt

es in der Literatur eine beträchtliche Anzahl solcher Stücke;

besonders

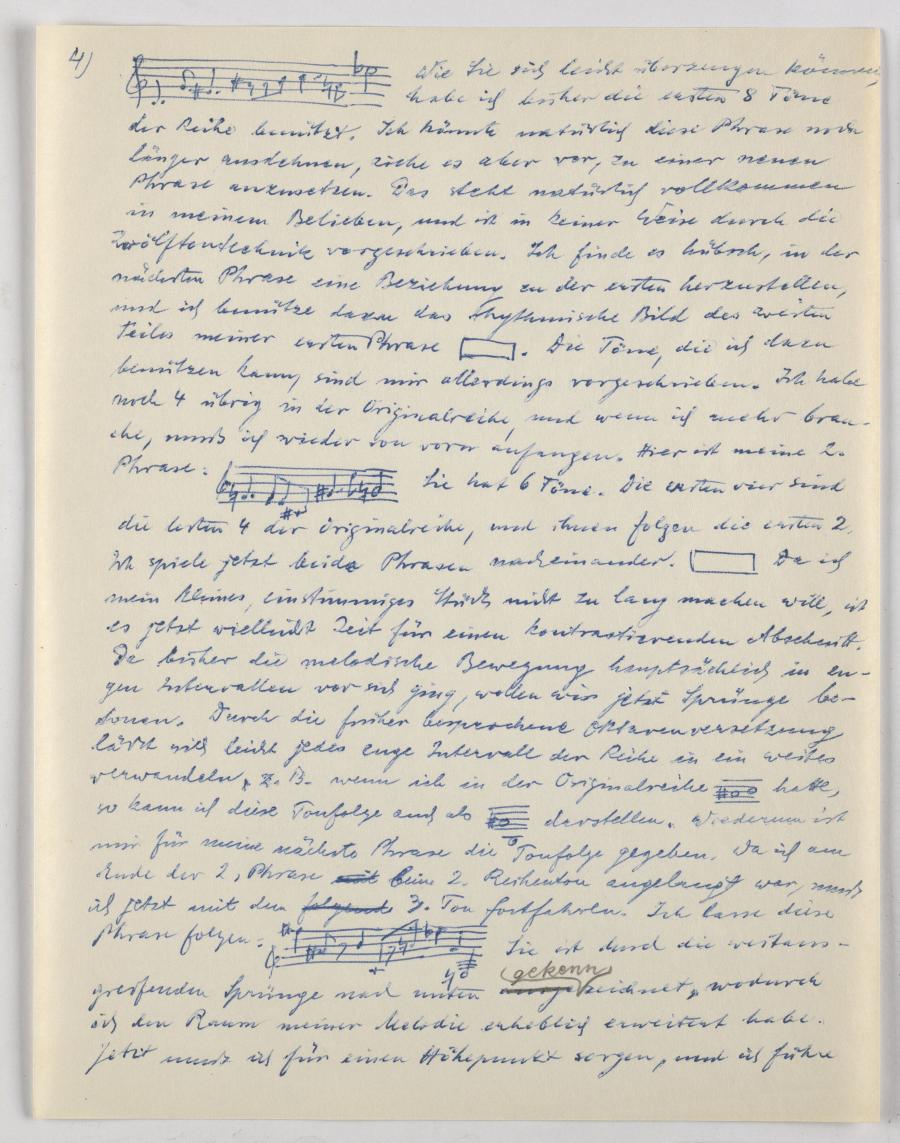

Jetzt bilde ich also eine melodische Phrase, in welcher die Töne unserer Reihe in der gegebenen Folge erscheinen.

4/

____. Die Töne, die ich dazu

benützen kann, sind mir allerdings vorgeschrieben. Ich habe

noch 4 übrig in der Originalreihe, und wenn ich mehr brau-

che, muß ich wieder von vorn anfangen. Hier ist meine 2.

Phrase: ____ Da ich

mein kleines, einstimmiges Stück nicht zu lang machen will, ist

es jetzt vielleicht Zeit für einen kontrastierenden Abschnitt.

Da bisher die melodische Bewegung hauptsächlich in en-

gen Intervallen vor sich ging, wollen wir jetzt Sprünge be-

tonen. Durch die früher besprochene Oktavenversetzung

läßt sich leicht jedes enge Intervall der Reihe in ein weites

verwandeln, z. B. wenn ich in der Originalreihe ausge

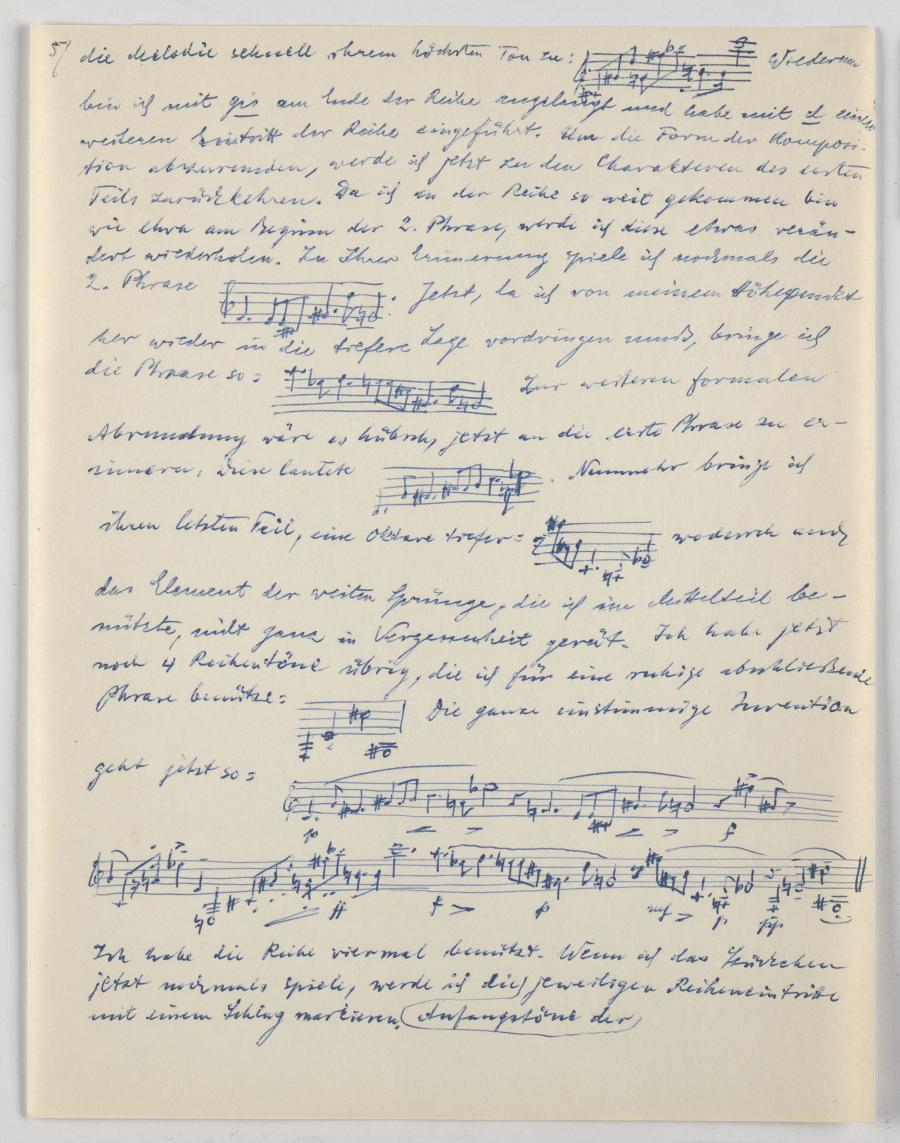

die Melodie schnell ihrem höchsten Ton zu: gis am Ende der Reihe angelangt und habe mit d einen

weiteren Eintritt der Reihe eingeführt. Um die Form der Komposi-

tion abzurunden, werde ich jetzt zu den Charakteren des ersten

Teils zurückkehren. Da ich in der Reihe so weit gekommen bin

wie etwa am Beginn der 2. Phrase, werde ich diese etwas verän-

dert wiederholen. Zu Ihrer Erinnerung spiele ich nochmals die

2. Phrase

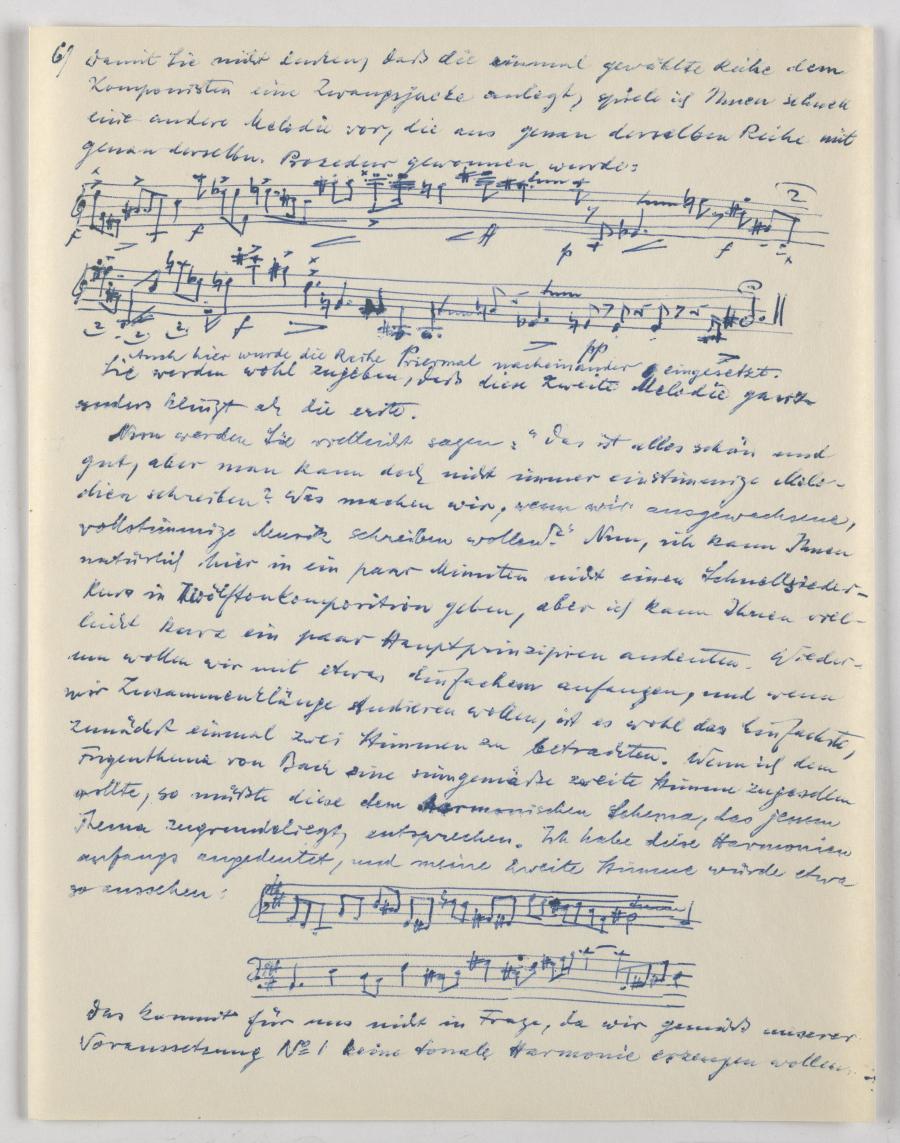

Damit sie nicht denken, daß die einmal gewählte Reihe dem

Komponisten eine Zwangsjacke anlegt, spiele ich Ihnen schnell

eine andere Melodie vor, die aus genau derselben Reihe mit

genau derselbe. Prozedur gewonnen wurde:

eingesetzt.

Nun werden Sie vielleicht sagen, "Das ist alles schön und

gut, aber man kann doch nicht immer einstimmige Melo-

dien schreiben? Was machen wir, wenn wir ausgewachsene,

vollstimmige Musik schreiben wollen?" Nun, ich kann Ihnen

natürlich hier in ein paar Minuten nicht einen Schnellsieder-

kurs in Zwölftonkomposition geben, aber ich kann Ihnen viel-

leicht kurz ein paar Hauptprinzipien andeuten. Wieder-

um wollen wir mit etwas Einfachem anfangen, und wenn

wir Zusammenklänge studieren wollen, ist es wohl das Einfachste,

zunächst einmal zwei Stimmen zu betrachten. Wenn ich dem

Fugenthema von

Das kommt für uns nicht in Frage, da wir gemäß unserer Voraussetzung No. 1 keine tonale Harmonie erzeugen wollen.

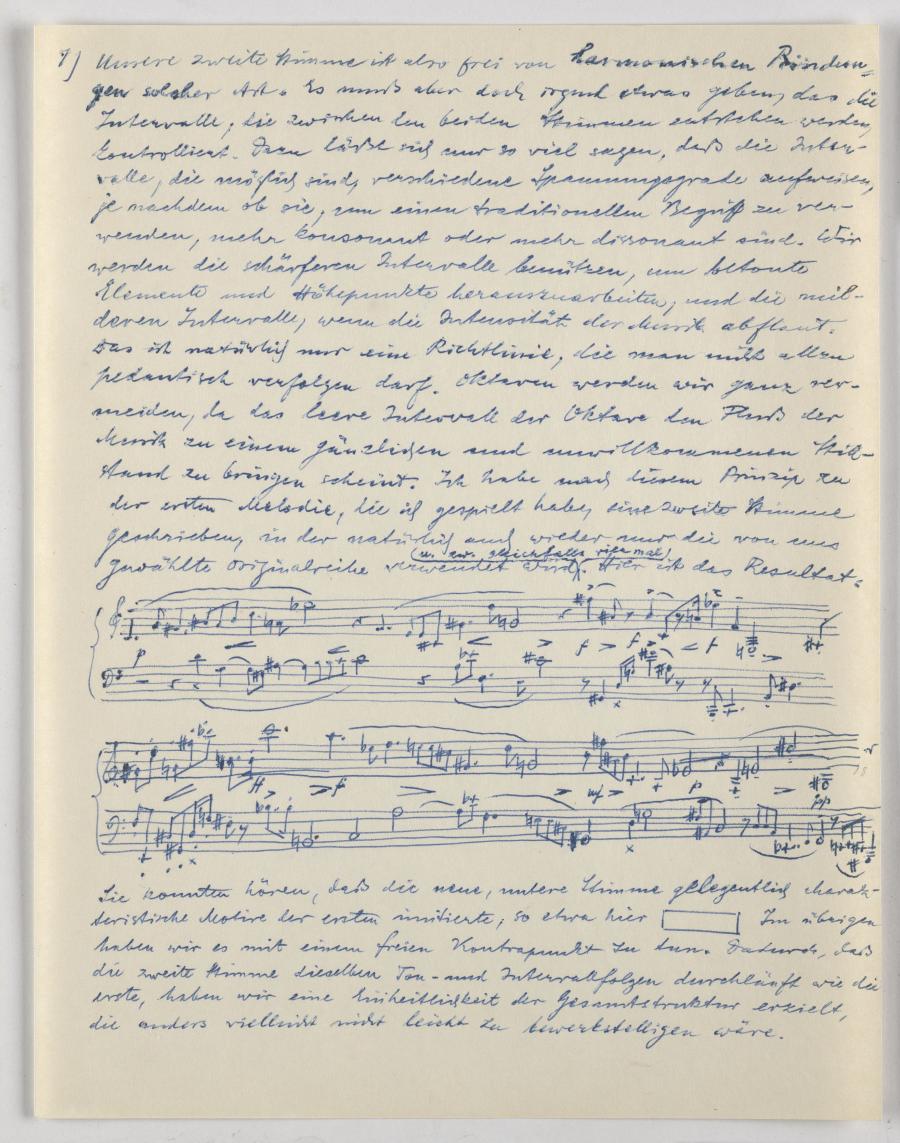

7/

Unsere zweite Stimme ist also frei von harmonischen Bindun-

gen solcher Art. Es muß aber doch irgend etwas geben, das die

Intervalle, die zwischen den beiden Stimmen entstehen werden,

kontrolliert. Dazu läßt sich nur so viel sagen, daß die Inter-

valle, die möglich sind, verschiedene Spannungsgrade aufweisen,

je nachdem ob sie, um einen traditionellen Begriff zu ver-

wenden, mehr konsonant oder mehr dissonant sind. Wir

werden die schärferen Intervalle benützen, um betonte

Elemente und Höhepunkte herauszuarbeiten, und die mil-

deren Intervalle, wenn die Intensität der Musik abflaut.

Das ist natürlich nur eine Richtlinie, die man nicht allzu

pedantisch verfolgen darf. Oktaven werden wir ganz ver-

meiden, da das leere Intervall der Oktave den Fluß der

Musik zu einem gänzlichen und unwillkommenen Still-

stand zu bringen scheint. Ich habe nach diesem Prinzip zu

der ersten Melodie, die ich gespielt habe, eine zweite Stimme

geschrieben, in der natürlich auch wieder nur die von uns

gewählte Originalreihe

Sie konnten hören, daß die neue, untere Stimme gelegentlich charak-

teristische Motive der ersten imitierte, so etwa hier ____ Im übrigen

haben wir es mit einem freien Kontrapunkt zu tun. Dadurch, daß

die zweite Stimme dieselben Ton- und Intervallfolgen durchläuft wie die

erste, haben wir eine Einheitlichkeit der Gesamtstruktur erzielt,

die anders vielleicht nicht leicht zu bewerkstelligen wäre.

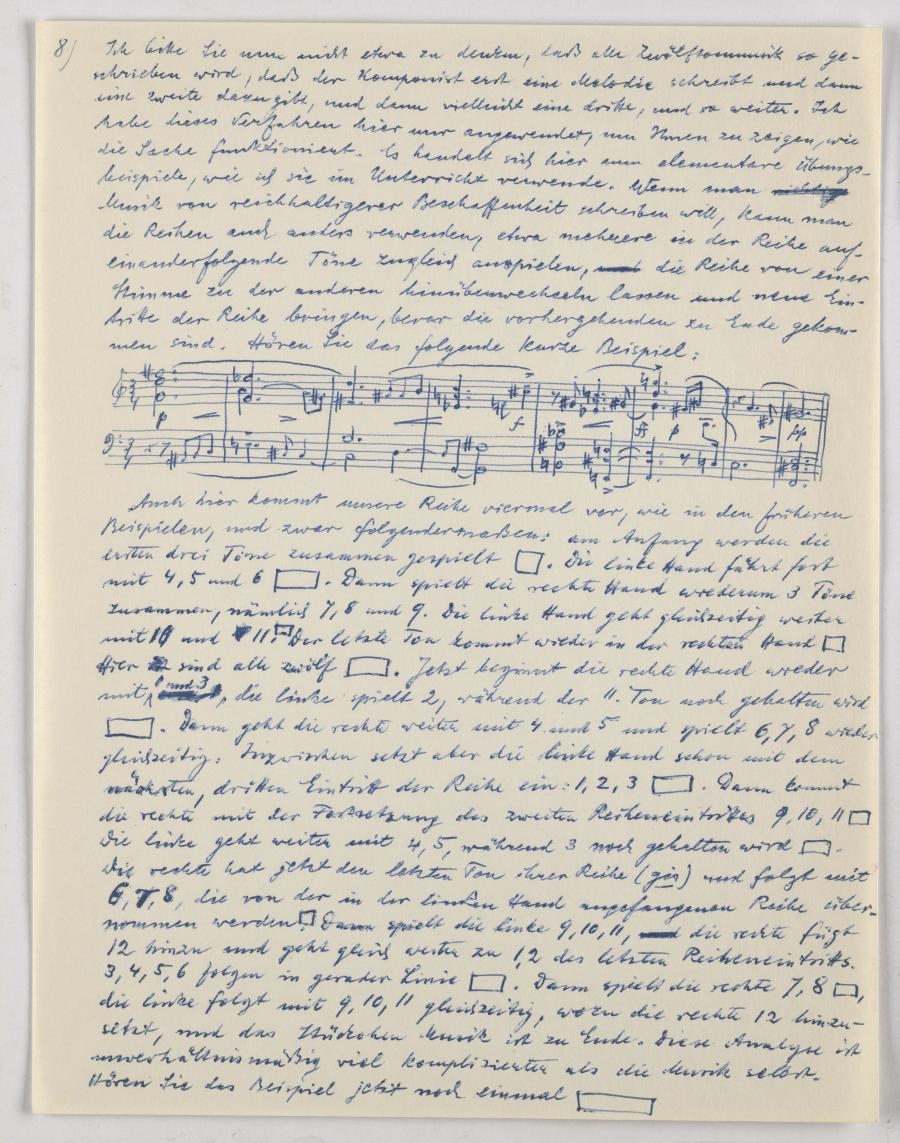

Ich bitte Sie nun nicht etwa zu denken, daß alle Zwölftonmusik so ge-

schrieben wird, daß der Komponist erst eine Melodie schreibt und dann

eine zweite dazu gibt, und dann vielleicht eine dritte, und so weiter. Ich

habe dieses Verfahren hier nur angewendet, um Ihnen zu zeigen, wie

die Sache funktioniert. Es handelt sich hier um elementare Übungs-

beispiele, wie ich sie im Unterricht verwende. Wenn man

Auch hier kommt unsere Reihe viermal vor, wie in den früheren

Beispielen, und zwar folgendermaßen: am Anfang werden die

ersten drei Töne zusammen gespielt __ . Die linke Hand führt fort

mit 4, 5 und 6 ___. Dann spielt die rechte Hand wiederum 3 Töne

zusammen, nämlich 7, 8 und 9. Die linke Hand geht gleichzeitig weiter

mit 10 und __

Hier ___. Jetzt beginnt die rechte Hand wieder

, die___. Dann geht die rechte weiter mit 4 und 5 und spielt 6, 7, 8 wieder

gleichzeitig. Inzwischen setzt aber die linke Hand schon mit dem

nächsten, dritten Eintritt der Reihe ein: 1, 2, 3 ___. Dann kommt

die rechte mit der Fortsetzung des zweiten Reiheneintrittes 9, 10, 11 __

Die linke geht weiter mit 4, 5, während 3 noch gehalten wird __

Die rechte hat jetzt den letzten Ton ihrer Reihe (gis) und folgt mit

6, 7, 8, die von der in der linken Hand angefangenen Reihe über-

nommen werden __. Dann spielt die linke 9, 10, 11, __. Dann spielt die rechte 7, 8 __,

die linke folgt mit 9, 10, 11 gleichzeitig, wozu die rechte 12 hinzu-

setzt, und das Stückchen Musik ist zu Ende. Diese Analyse ist

unverhältnismäßig viel komplizierter als die Musik selbst.

Hören Sie das Beispiel jetzt noch einmal ____

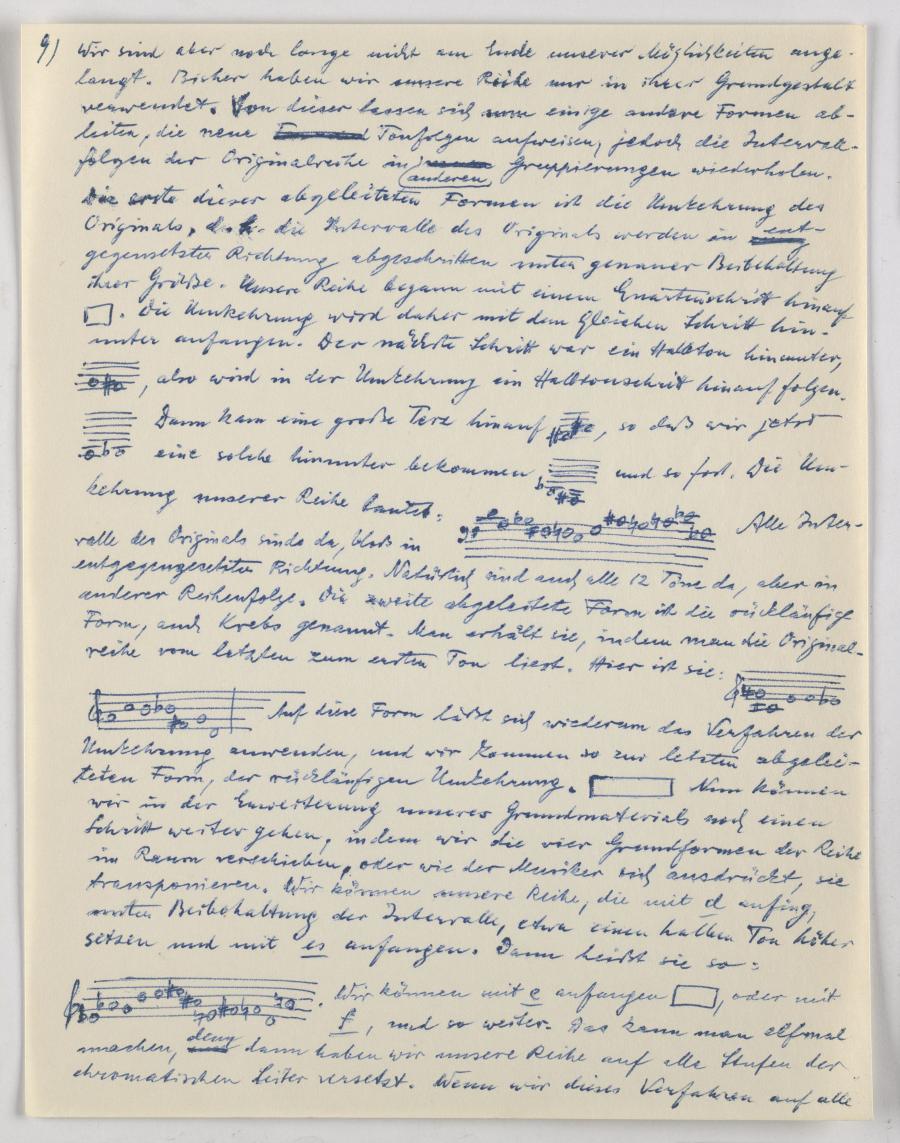

Wir sind aber noch lange nicht am Ende unserer Möglichkeiten ange-

langt. Bisher haben wir unsere Reihe nur in ihrer Grundgestalt

verwendet. Von dieser lassen sich nun einige andere Formen ab-

leiten, die neue neuen Gruppierungen __ . Die Umkehrung wird daher mit dem gleichen Schritt hin-

unter anfangen. Der nächste Schritt war ein Halbton hinunter,

____ Nun können

wir in der Erweiterung unseres Grundmaterials noch einen

Schritt weiter gehen, indem wir die vier Grundformen der Reihe

im Raum verschieben, oder wie der Musiker sich ausdrückt, sie

transponieren. Wir können unsere Reihe, die mit d anfing,

unten Beibehaltung der Intervalle, etwa einen halben Ton höher

setzen und mit es anfangen. Dann heißt sie so:

e anfangen ___, oder mit

f, und so weiter. Das kann man elfmal

vier Grundformen anwenden, so haben wir ein

Leider würde es viel zu weit führen, wenn ich versuchen wollte, Ihnen Beispiele von Kompositionen mit allen diesen Reihen- formen vorzuführen. Hier muß ich Sie schon auf die Literatur der Zwölftonmusik verweisen, von welcher dieser Sender Ihnen ja erfreu- licherweise eine schöne Auswahl zugänglich macht. Versuchen Sie nicht etwa, beim Anhören solcher Musik die Eintritte der Reihen stellig zu machen. Sie haben gesehen, daß das selbst bei einfachen Beispielen kaum möglich ist. Aber darauf kommt, es auch gar nicht an. Zwölftonmusik muß genau so angehört und genossen werden wie jede andere Musik. Wenn ich Ihre Neugierde befriedigt habe, indem ich Ihnen zeigte, wie's gemacht wird, so will ich dessen zufrieden sein, und Sie können getrost vergessen, was ich Ihnen erzählt habe.