[Text mit allgemeinen Konzepten über Kontrapunkt, Komposition (musikalischen Formen) und Instrumentation (Orchestrierung) mit musikalischen Beispielen]

Abstract

Als Krenek von 1939 bis 1942 am Vassar College in Poughkeepsie der Nähe von New York lehrte, war dies eine an humanistischen Bildungsidealen ausgerichtete höhere Bildungseinrichtung für junge Frauen aus überwiegend wohlhabenden Familien. Musik sollte in diesem Curriculum vor allem zu einem vertieften Kunst- und Kulturverständnis führen und vor allem auf das Repertoire des 18. und 19. Jahrhunderts fokussieren.

Ernst Kreneks Unterlagen zeigen eine überraschend umfassende Einführung in das kompositorische Handwerk, von Kontrapunkt und Formenlehre bis zu Instrumentation.

2 Stimmiger Satz. Eintritt in 8 und 5 nur in Seiten- oder Gegen-

bewegung. Dissonanzen nur im Durchgang. Entfernung

der Stimmen nur bis zu 8. Melodieführung: Sext Gattung Note gegen Note

2. Gattung 2 Noten gegen eine

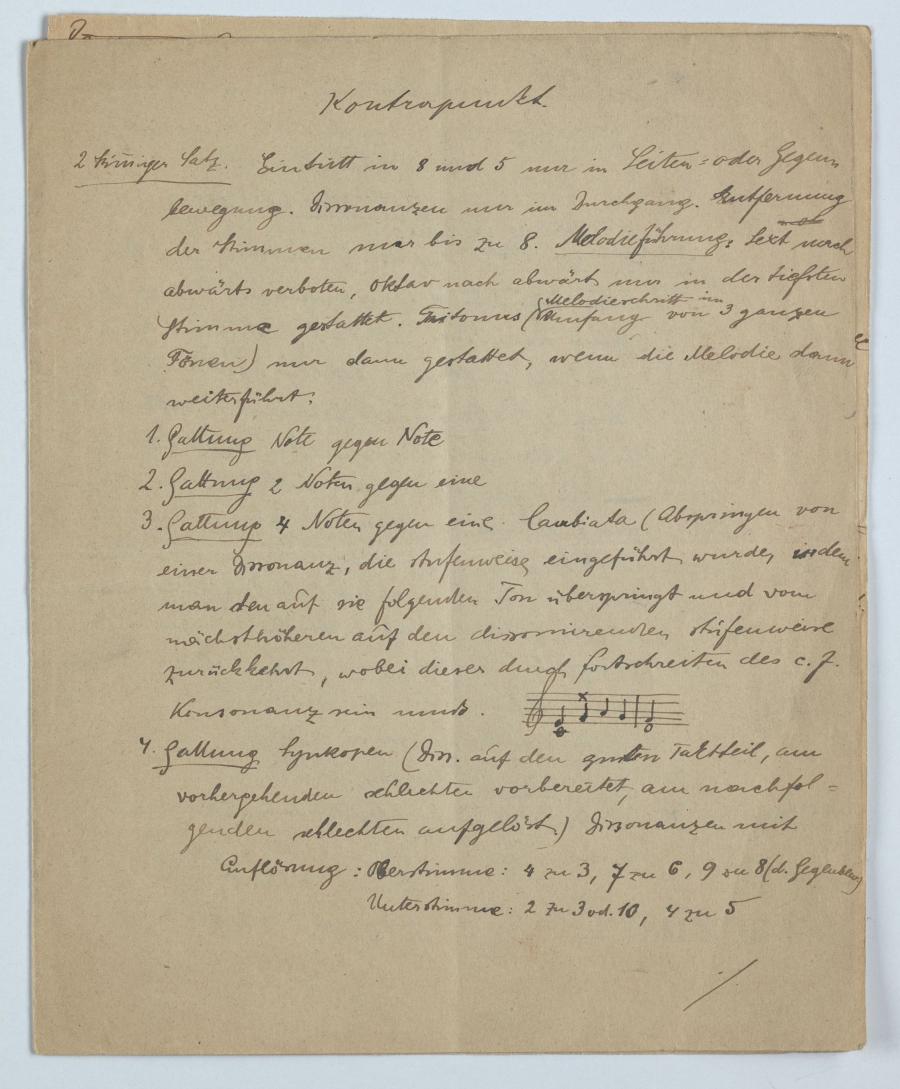

3. Gattung 4 Noten gegen eine. Cambiata (Abspringen von

einer Dissonanz, die stufenweise eingeführt wurde, indem

man den auf sie folgenden Ton überspringt und vom

nächsthöheren auf den dissonierenden stufenweise

zurückkehrt, wobei dieser durch fortschreiten des c.f.

Konsonanz sein muß. Gattung Synkopen (Diss. auf den guten Taktteil, am

vorhergehenden schlechten vorbereitet, am nachfol =

genden schlechten aufgelöst.) Dissonanzen mit

Auflösung: Oberstimme: 4 zu 3, 7 zu 6, 9 zu 8 (d. Gegenbew.)

Unterstimme: 2 zu 3 od. 10, 4 zu 5

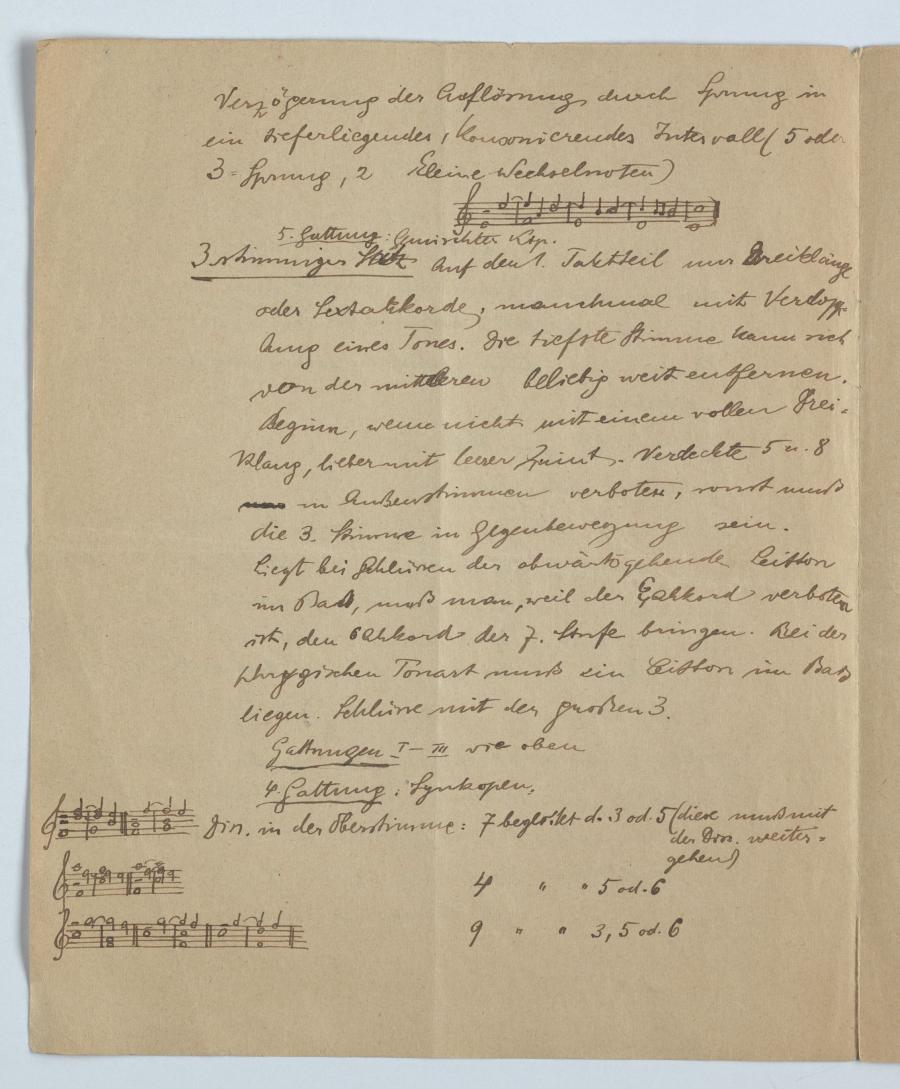

Verzögerung der Auflösung duch Sprung in

ein tieferliegendes, konsonierendes Intervall (5 oder

3 = Sprung, 2 kleine Wechselnoten)

5. Gattung: Gemischter Kop.

3stimmiger Satz: auf den 1. Taktteil nur Dreiklänge

oder Sextakkorde, manchmal mit Verdopp-

lung eines Tones. Die tiefste Stimme kann sich

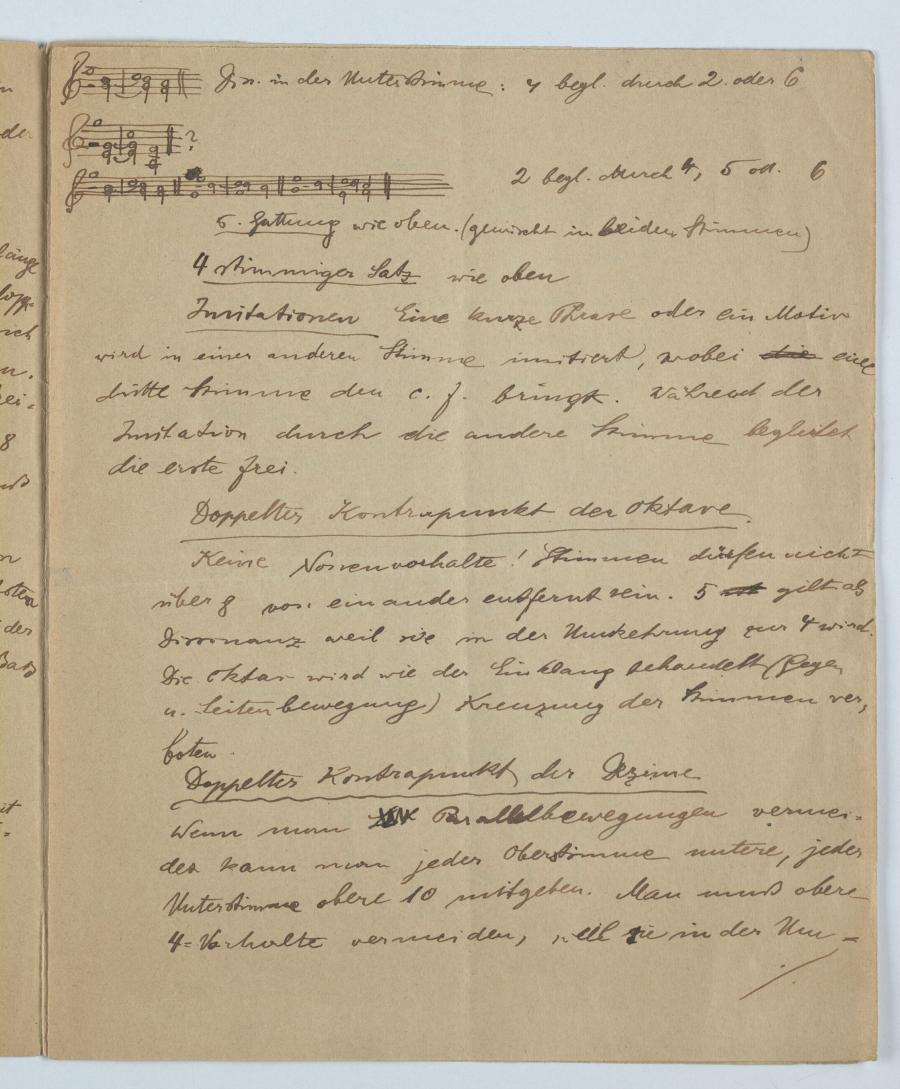

von der Gattungen I- III wie oben

4. Gattung: Synkopen.

5. Gattung wie oben. (gemischt in beiden Stimmen)

4 stimmiger Satz wie oben

Imitationen Eine kurze Phrase oder ein Motiv

wird in einer anderen Stimme imitiert, wobei

Doppelter Kontrapunkt der Oktave.

Keine Nonenvorhalte! Stimmen dürfen nicht

über 8 von einander entfernt sein. 5 gilt als

Dissonanz weil sie in der Umkehrung zur 4 wird.

Die Oktav wird wie der Einklang behandet (Gegen

u. Seitenbewegung) Kreuzung der Stimmen ver-

boten.

Doppelter Kontrapunkt der Dezime.

Wenn man Parallelbewegungen vermei-

det kann man jeder Oberstimme untere, jeder

Unterstimme obere 10 mitgeben. Man muß obere

4-Vorhalte vermeiden, weil sie in der Um-

kehrung zu verkehrten 7-Vorhalten werden.

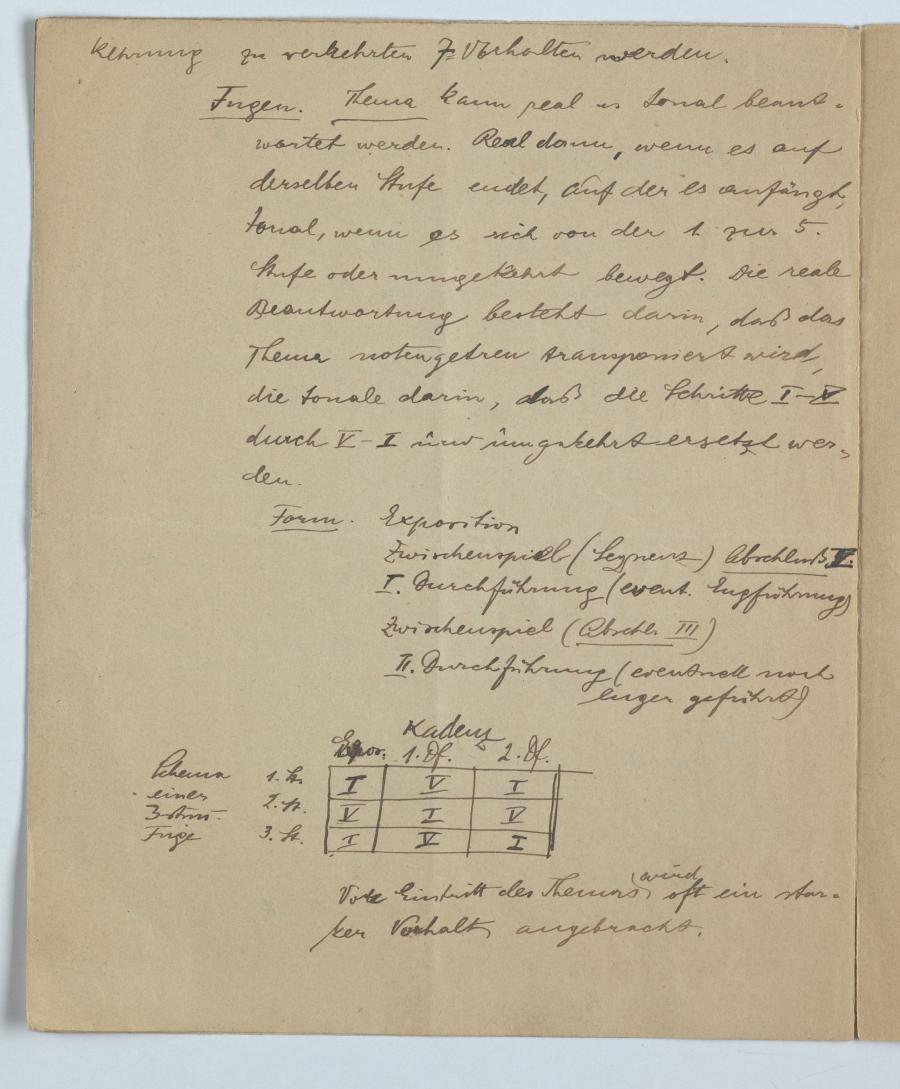

Fugen. Thema kann real Form. Exposition

Zwischenspiel (Sequenz) Abschluß V.

I. Durchführung (event. Engführung)

Zwischenspiel (Abschl III)

II. Durchführung (evenzuell noch

enger geführt)

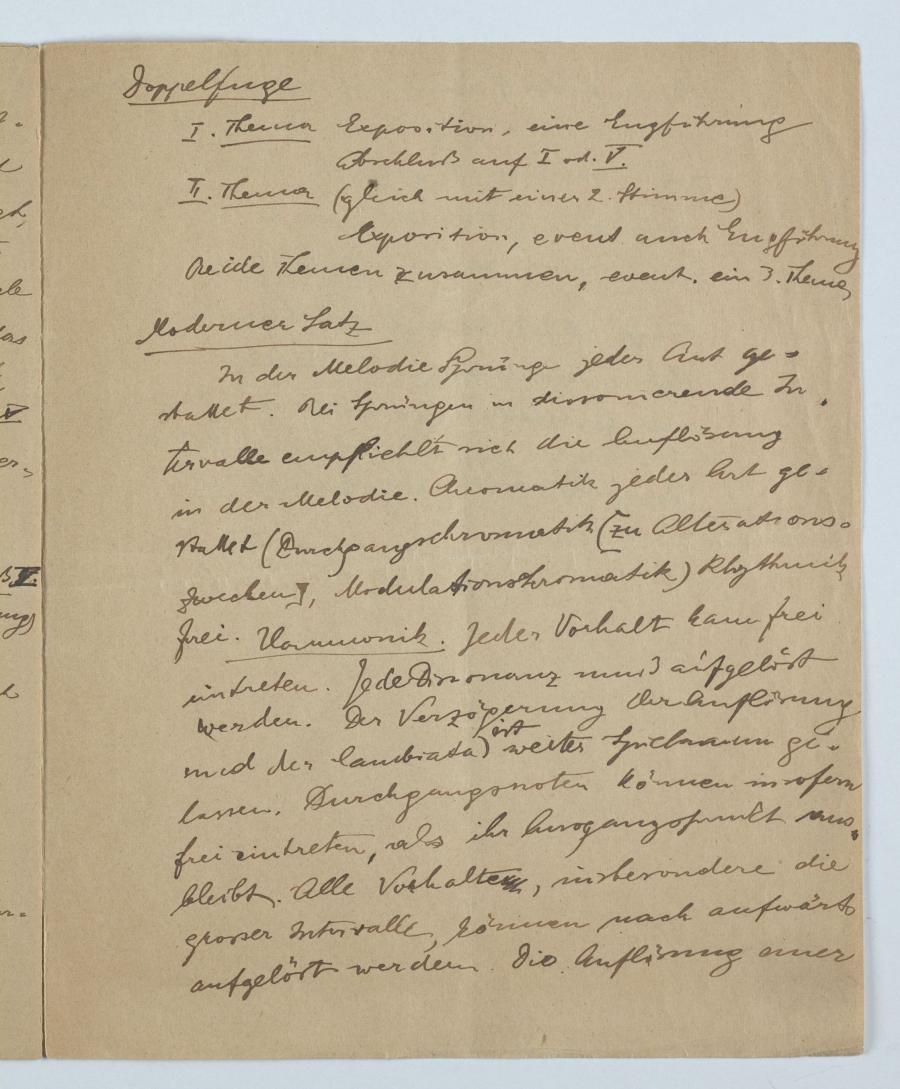

Doppelfuge

I. Thema Exposition, eine Engführung

Abschluß auf I od. V.

II. Thema (gleich mit einer 2. Stimme)

Exposition, event auch Engführung

Beide Themen zusammen, event. ein 3. Thema

Moderner Satz

In der Melodie Sprünge jeder Art ge-

stattet. Bei Sprüngen in dissonierende In-

tervalle empfiehlt sich die Auflösung

in der Melodie. Chromatik jeder Art ge-

stattet (Durchgangschromatik [zu Alterations

zwecken], Modulationschromatik) Rhythmik

frei. Harmonik. Jeder Vorhalt kann frei

eintreten. Jede Dissonanz muß aufgelöst

werden. Der Verzögerung der Auflösung

und der n, inberondere

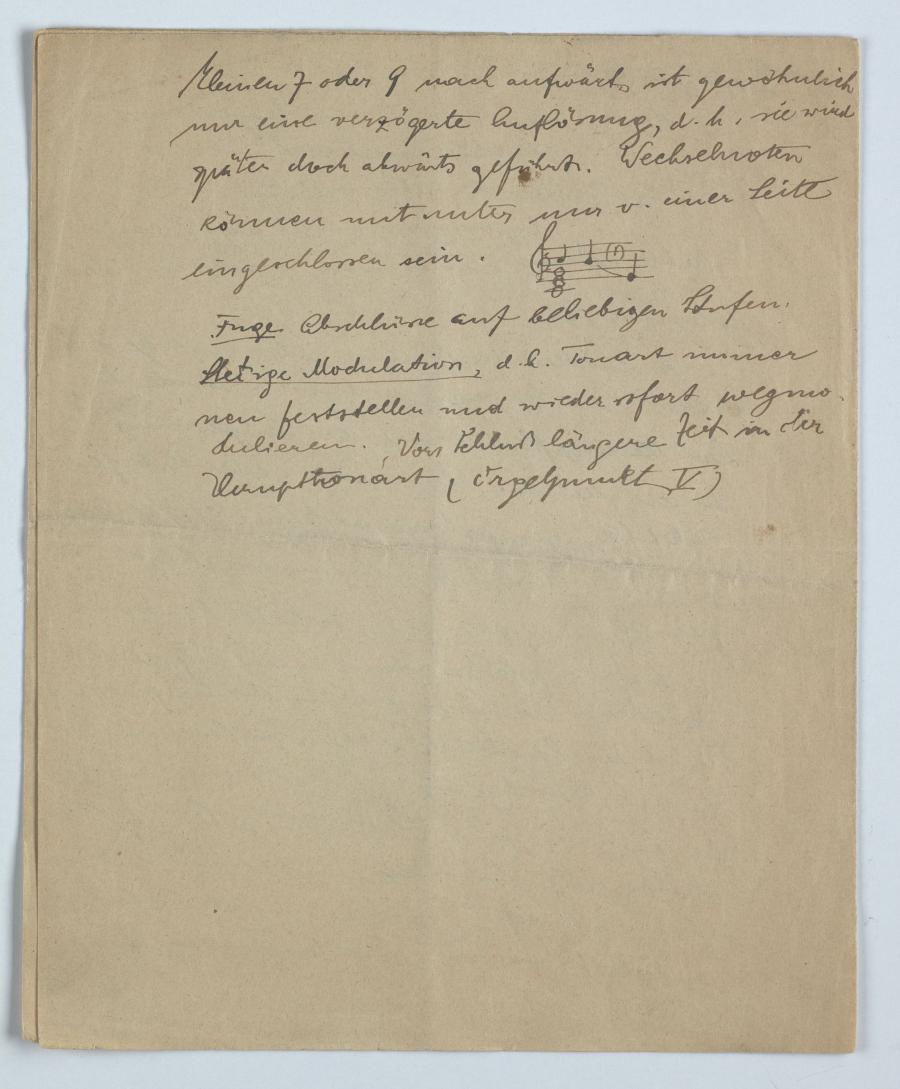

kleinen 7 oder 9 nach aufwärts ist gewöhnlich

nur eine verzögerte Auflösung, d.h. sie wird

später doch abwärts geführt. Wechselnoten

können mitunter nur v. einer Seite

eingeschlossen sein.

Fuge Abschlüsse auf beliebigen Stufen.

Stetige Modulation, d. h. Tonart immer

neu feststellen und wieder sofort wegmo-

dulieren.

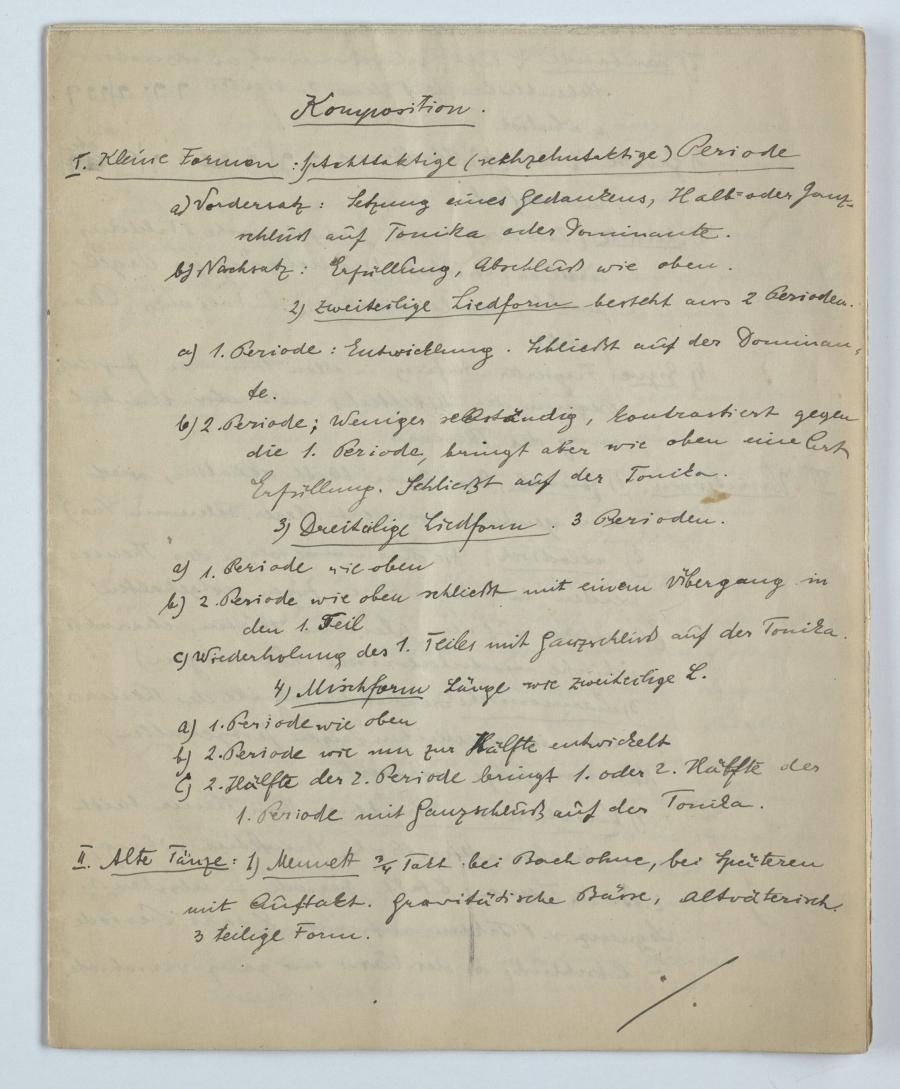

Komposition

I. Kleine Formen: 1) Achttaktige (sechzehntaktige) Periode

a) Vordersatz: Setzung eines Gedankens, Halb- oder Ganz-

schluß auf Tonika oder Dominante.

b) Nachsatz: Erfüllung, Abschluß wie oben.

2) Zweiteilige Liedform besteht aus 2 Perioden.

a) 1. Periode: Entwicklung. Schließt auf der Dominan-

te.

b) 2. Periode: Weniger selbständig, kontrastiert gegen

die 1. Periode, bringt aber wie oben eine Art

Erfüllung. Schließt auf der Tonika.

3) Dreiteilige Liedform. 3 Perioden.

a) 1. Periode wie oben

b) 2. Periode wie oben schließt mit einem Übergang in

den 1. Teil

c) Wiederholung des 1. Teiles mit Ganzschluß auf der Tonika

4) Mischform Länge wie zweiteilige L.

a) 1. Periode wie oben

b) 2. Periode wie nur zur Hälfte entwickelt

c) 2. Hälfte der 2. Periode bringt 1. oder 2. Hälfte der

1. Periode mit Ganzschluß auf der Tonika.

II. Alte Tänze: 1) Menuett 3/4 Takt bei Bach ohne, bei Späteren

mit Auftakt. Gravitätische Bässe, altväterisch

3 teilige Form.

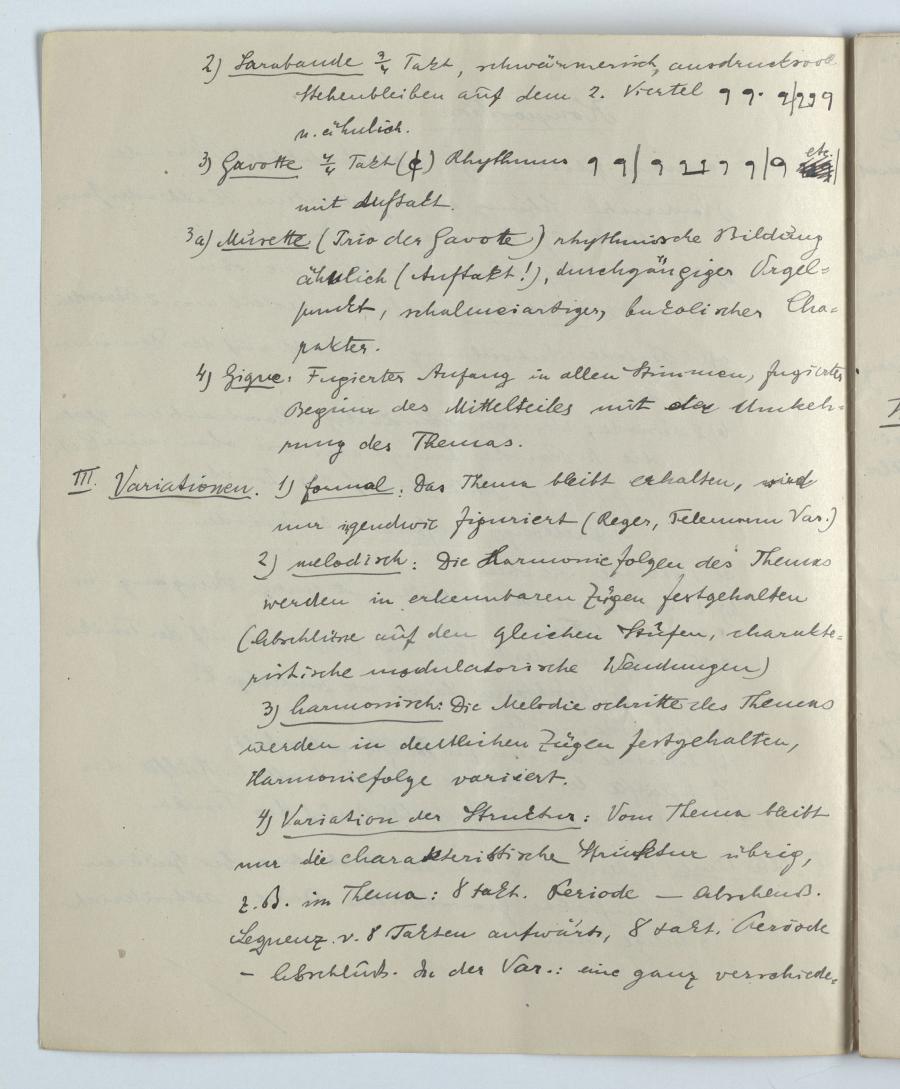

2) Sarabande 3/4 Takt, schwärmersich, ausdrucksvoll

Stehenbleiben auf dem 2. Viertel Gavotte 4/4 Takt [alla breve])Musette (Trio der Gavotte) rhythmische Bildung

ähnlich (Auftakt!), durchgängiger Orgel-

punkt, schalmeiartiger, bukolischer Cha-

rakter.

4) Gigue. Fugierter Anfang in allen Stimmen, fugierter

Beginn des Mittelteiles mit der Umkeh-

rung des Themas.

III. Variationen. 1) formal: Das Thema bleibt erhalten, wird

nur irgendwie figuriert (melodisch: Die Harmoniefolgen des Themas

werden in erkennbaren Zügen festgehalten

(Abschlüsse auf den gleichen Stufen, charakte-

ristische modulatorische Wendungen)

3) harmonisch: Die Melodieschritte des Themas

werden in deutlichen Zügen festgehalten,

Harmoniefolge variiert.

4) Variation der Struktur: Vom Thema bleibt

nur die charakteristische Struktur übrig,

z. B. im Thema: 8 takt. Periode - Abschluß.

Sequenz. v. 8 Takten aufwärts, 8 takt. Periode

Abschluß.

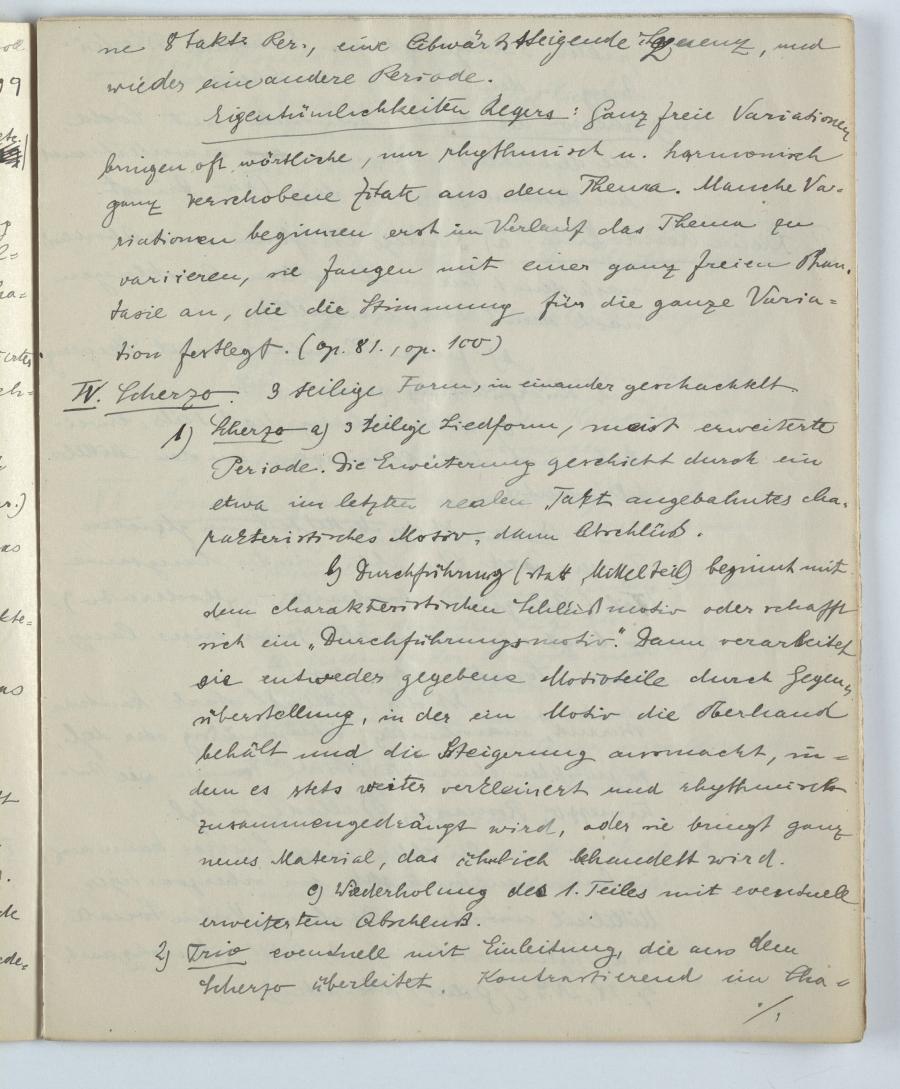

ne 8takt. Per., eine abwärtssteigende Sequenz, und

wieder eine andere Periode.

Eigentümlichkeiten Regers: Ganz freie Variationen

bringen oft wörtliche, nur rhythmisch u. harmonisch

ganz verschobene Zitate aus dem Thema. Manche Va-

riationen beginnen erst im Verlauf das Thema zu

variieren, sie fangen mit einer ganz freien Phan-

tasie an, die die Stimmung für die ganze Varia-

tion fertlegt. (

IV. Scherzo: 3 teilige Form, in einander geschachtelt

1) Scherzo a) 3 teilige Liedform, meist erweiterte

Periode. Die Erweiterung geschieht durch ein

etwa im letzten realen Takt angebahntes cha-

rakteristisches Motiv, dann Abschluß.

b) Durchführung (statt Mittelteil) beginnt mit

dem charakteristischen Schlußmotiv oder schafft

sich ein „Durchführungsmotiv“. Dann verarbeitet

sie entweder gegebene Motivteile durch Gegen-

überstellung, in der ein Motiv die Oberhand

behält und die Steigerung ausmacht, in-

dem es stets weiter verkleinert und rhythmisch

zusammengedrängt wird, oder sie bringt ganz

neues Material, das ähnlich behandelt wird.

c) Wiederholung des 1. Teiles mit eventuell

erweitertem Abschluß.

2) Trio eventuell mit Einleitung, die aus dem

Scherzo überleitet. Kontrastierend ein Cha-

rakter. 3 teilige Liedform. Eventuelle Überlei-

tung in den Anfang des Scherzos.

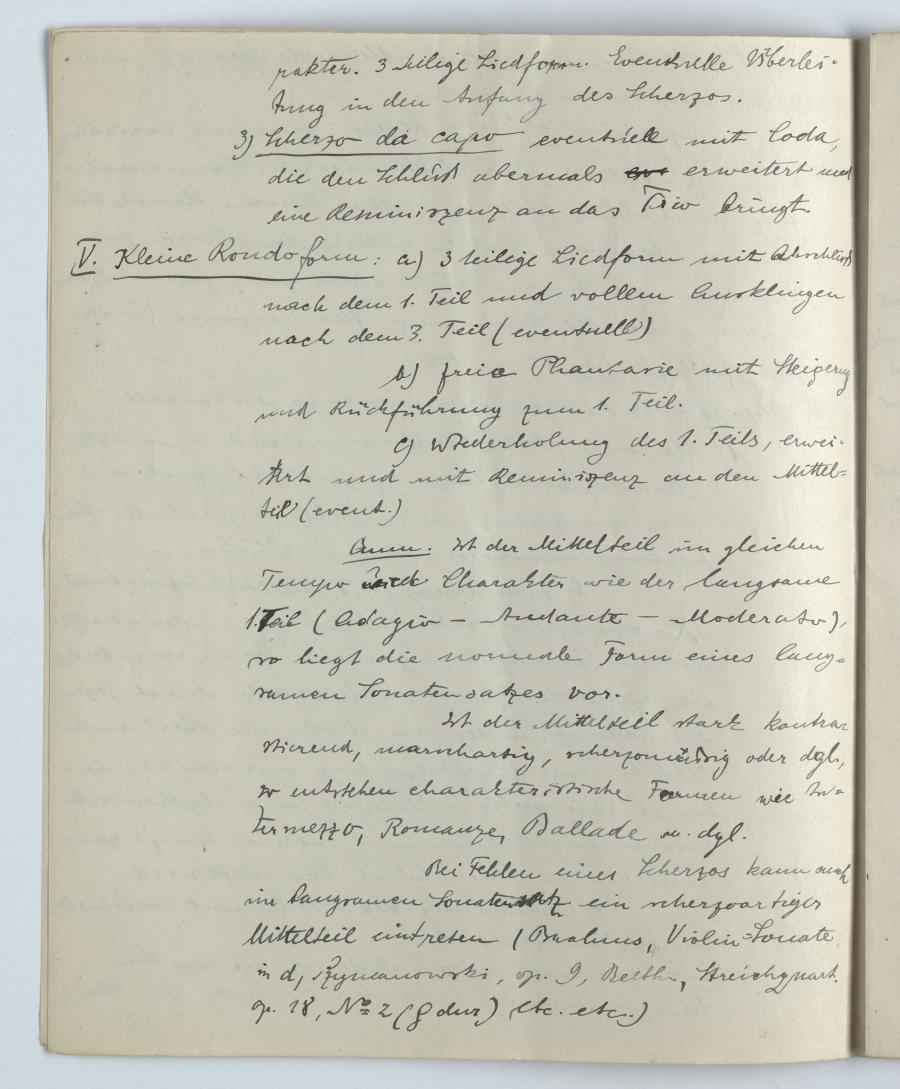

3) Scherzo da capo eventuell mit Coda,

die den Schluß übermals

V. Kleine Rondoform: a) 3 teilige Liedform mit Abschluß

nach dem 1. Teil und vollem Ausklingen

nach dem 3. Teil (eventuell)

b) freie Phantasie mit Steigerung

und Rückführung zum 1. Teil.

c) Wiederholung des 1. Teils, erwei-

tert und mit Reminiszenz an den Mittel-

teil (event.)

Anm. ist der Mittelteil im gleichen

Tempo und Charakter wie der langsame

1. Teil (Adagio - Andante - Moderato),

so liegt die normale Form eines lang-

samen Sonatensatzes vor.

Ist der Mittelteil stark kontra-

stierend, marschartig, scherzomäßig oder dgl.

so entstehen charakteristische Formen wie In-

termezzo, Romanze, Ballade u. dgl.

Bei Fehlen eines Scherzos kann auch

im langsamen Sonatensatz ein scherzoartiger

Mittelteil eintreten (

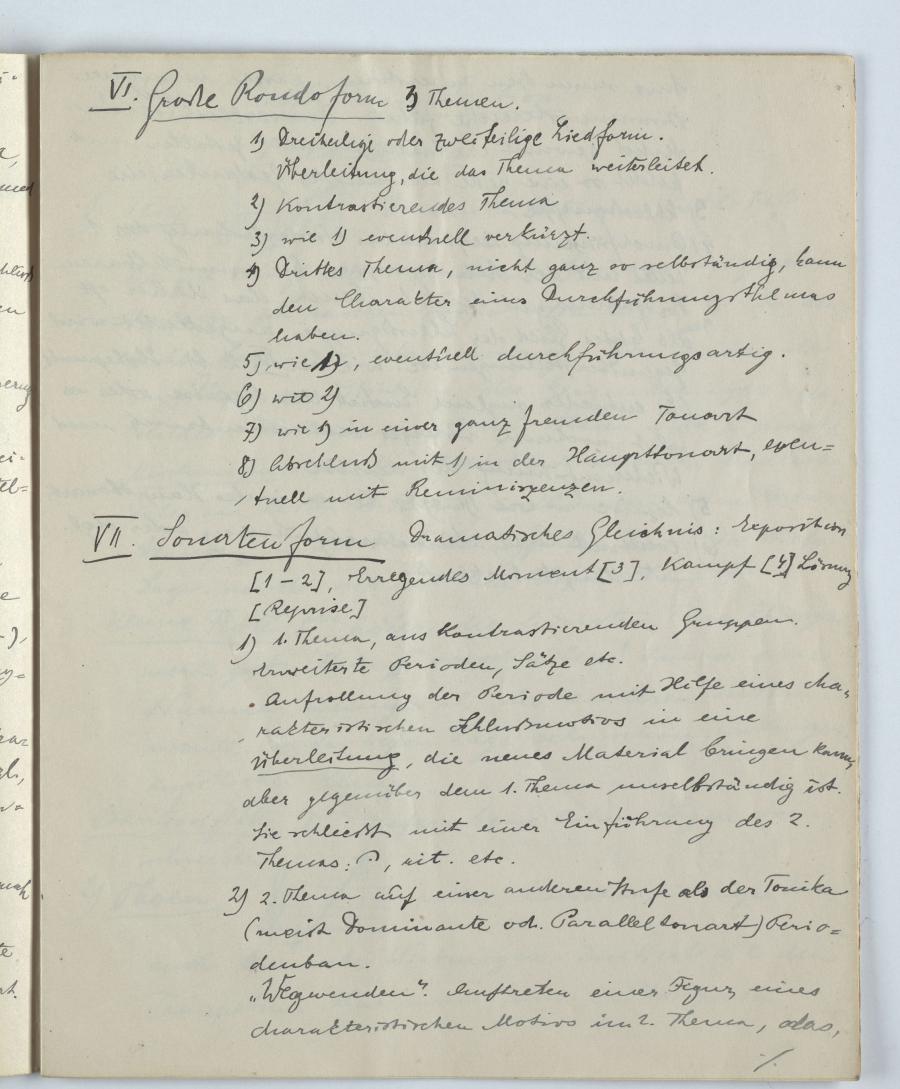

VI. Große Rondoform 3 Themen.

1) Dreiteilige oder zweiteilige Liedform.

Überleitung, die das Thema weiterleitet.

2) Kontrastierendes Thema

3) wie 1) eventuell verkürzt.

4) Drittes Thema, nicht ganz so selbständig, kann

den Charakter eines Durchführungsthemas

haben.

5) wie 1), eventuell durchführungsartig.

6) wie 2)

7) wie 1) in einer ganz fremden Tonart

8) Abschluß mit 1) in der Haupttonart, even-

tuell mit Reminiszenzen.

VII Sonatenform Dramatisches Gleichnis: Exposition

[1-2], Erregendes Moment [3], Kampf [4] Lösung

[Reprise]

1) 1. Thema, aus kontrastierenden Gruppen.

Erweiterte Perioden, Sätze etc.

Aufrollung der Periode mit Hilfe eines cha-

rakteristischen Schlußmotivs in eine

Überleitung, die neues Material bringen kann,

aber gegenüber dem 1. Thema unselbständig ist.

Sie schließt mit einer Einführung des 2.

Themas: [fermata],

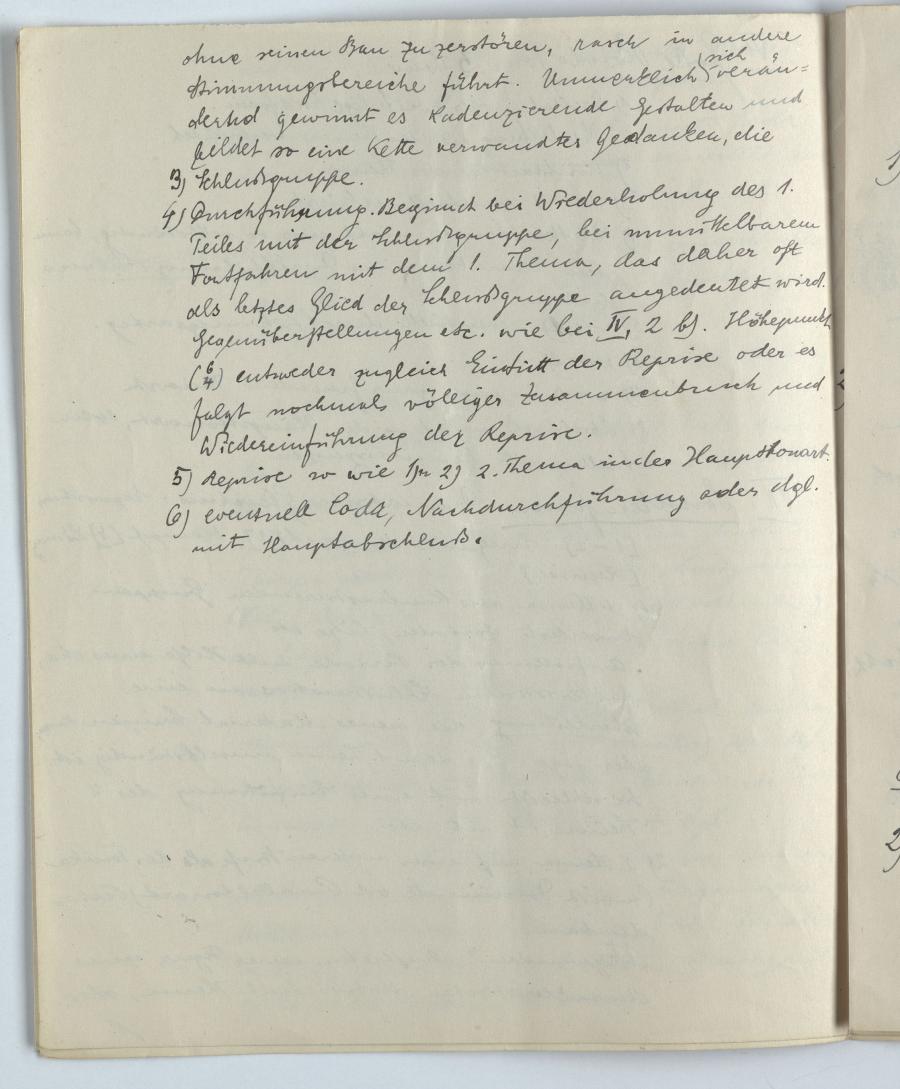

ohne seinen Bau zu zerstören, rasch in andere

Stimmungsbereiche führt. Unmerklich

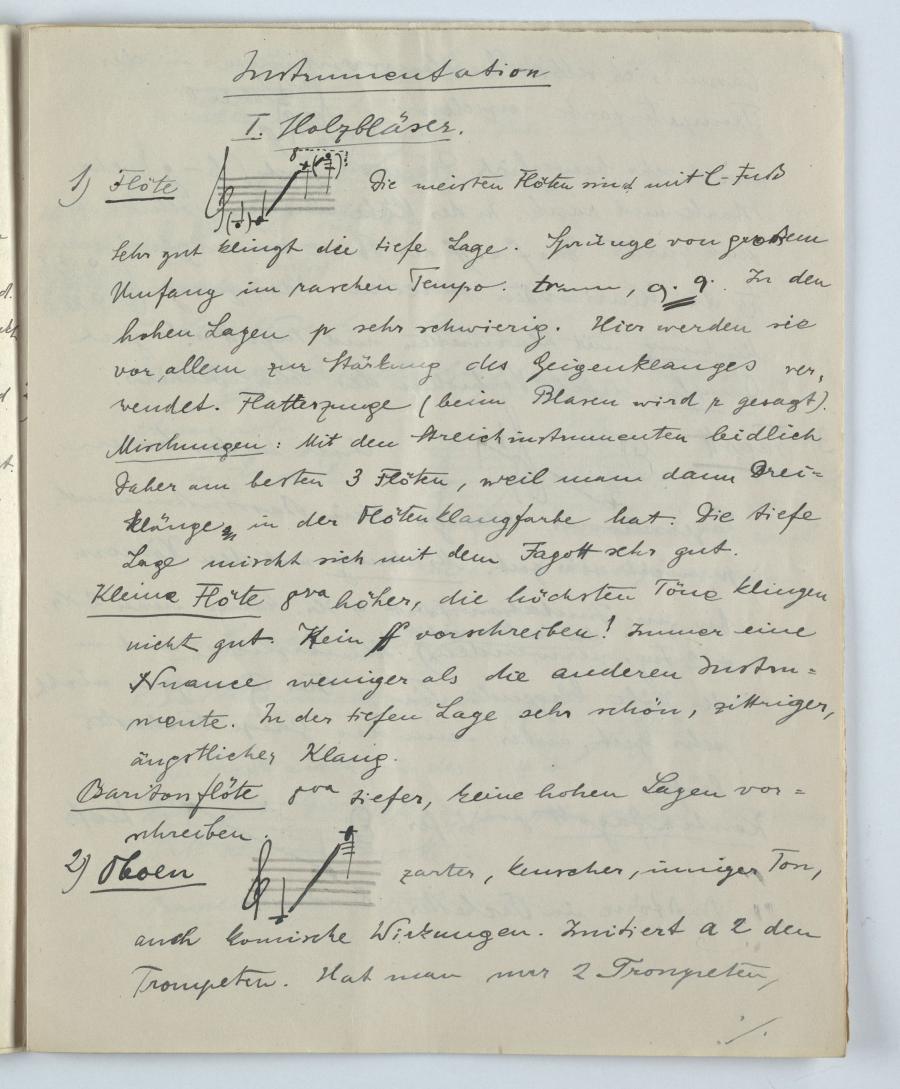

InstrumentationI.

Holzbläser

1) Flöte [trill], Mischungen: Mit den Streichinstrumenten leidlich

Daher am besten 3 Flöten, weil man dann Drei-

klänge in der Flötenklangfarbe hat. Die tiefe

Lage mischt sich mit dem Fagott sehr gut.

Kleine Flöte 8va höher, die höchsten Töne klingen

nicht gut. Kein ff vorschreiben! Immer eine

Nuance weniger als die anderen Instru-

mente. In der tiefen Lage sehr schön, zittriger,

ängstlicher Klang.

Baritonflöte 8va tiefer, keine hohen Lagen vor-

schreiben

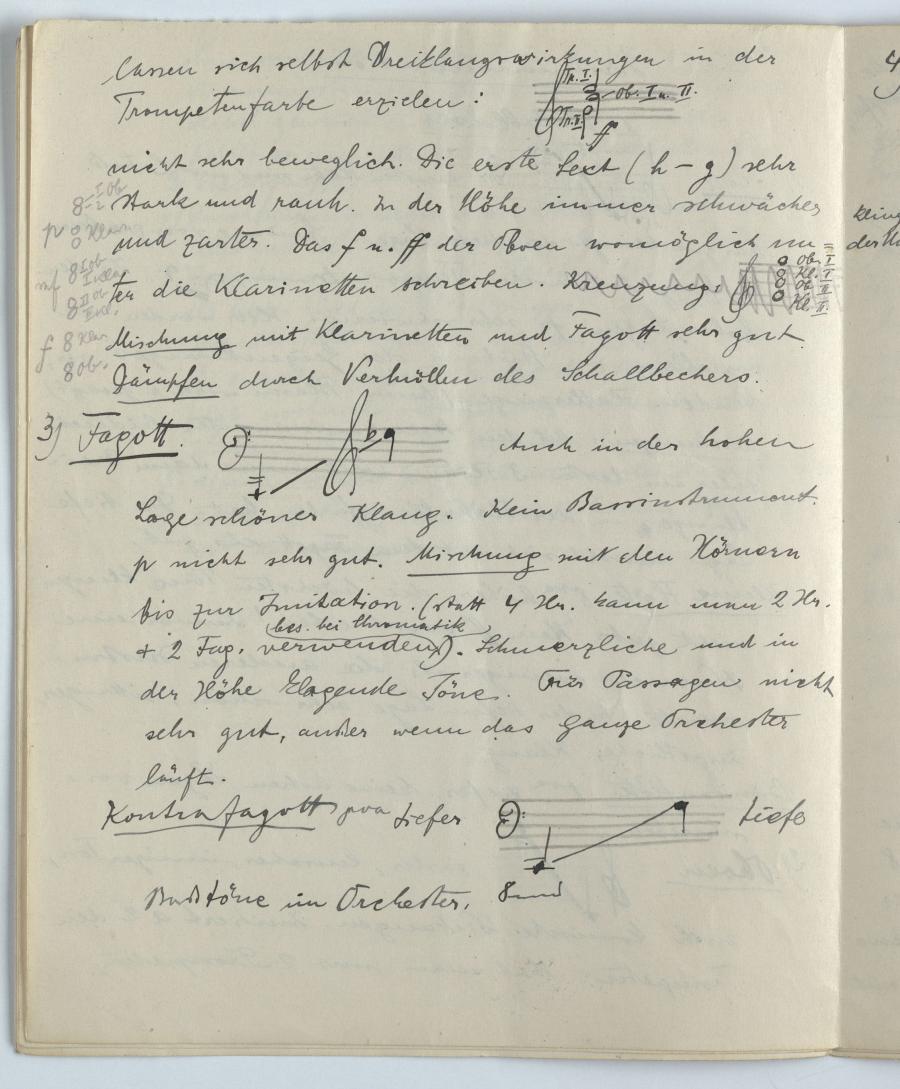

2) Oboen

lassen sich selbst Dreiklangswirkungen in der

Trompetenfarbe erzielen. Mischung mit Klarinetten und Fagott sehr gut

Dämpfen durch Verhüllen des Schallbechers.

3) Fagott Auch in der hohen

Lage schöner Klang. Kein Bassinstrument

p nicht sehr gut. Mischung mit den Hörnern

bis zur Imitation. (statt 4 Hr. kann man 2 Hr.

+ 2 Fag. Kontrafagott 8va tiefer

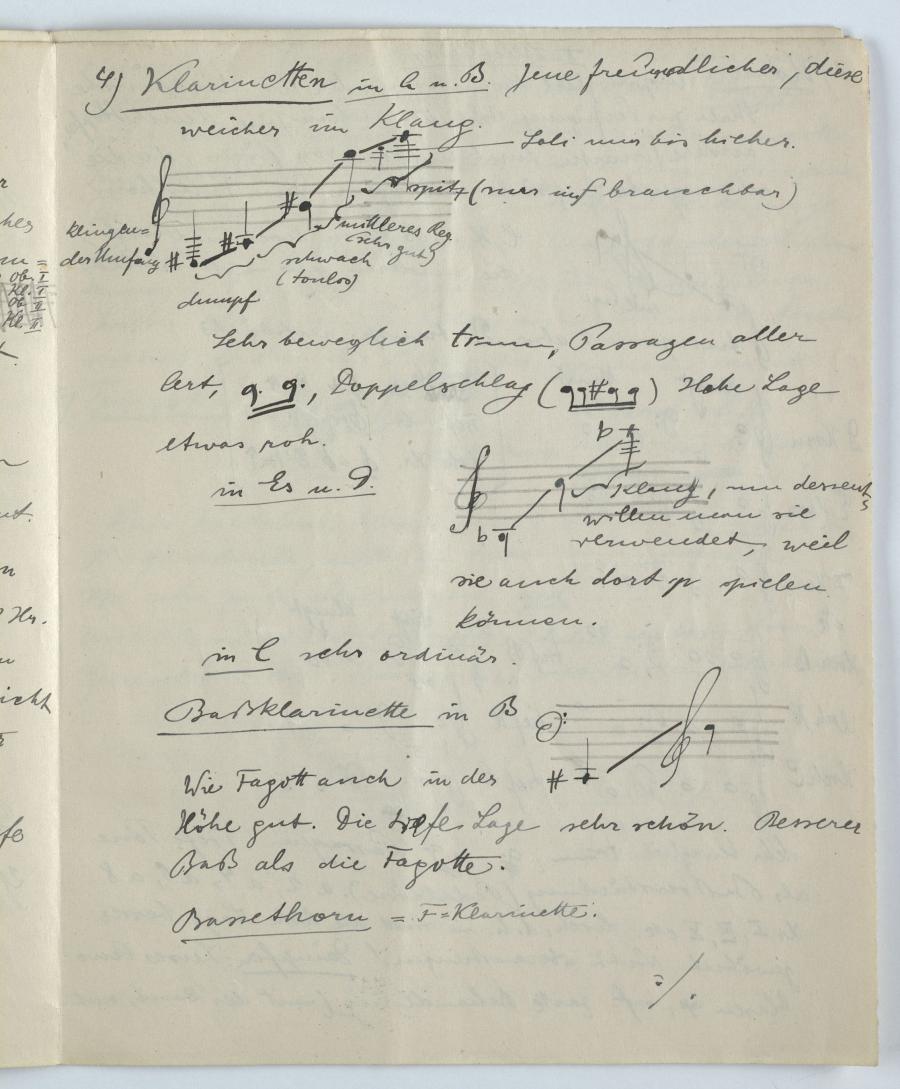

4) Klarinetten in A u. B. Jene freundlicher, diese

weicher im Klang

[trill],in Es u. D.

in C sehr ordinär

Baßklarinette in B Bassethorn =F=Klarinette.

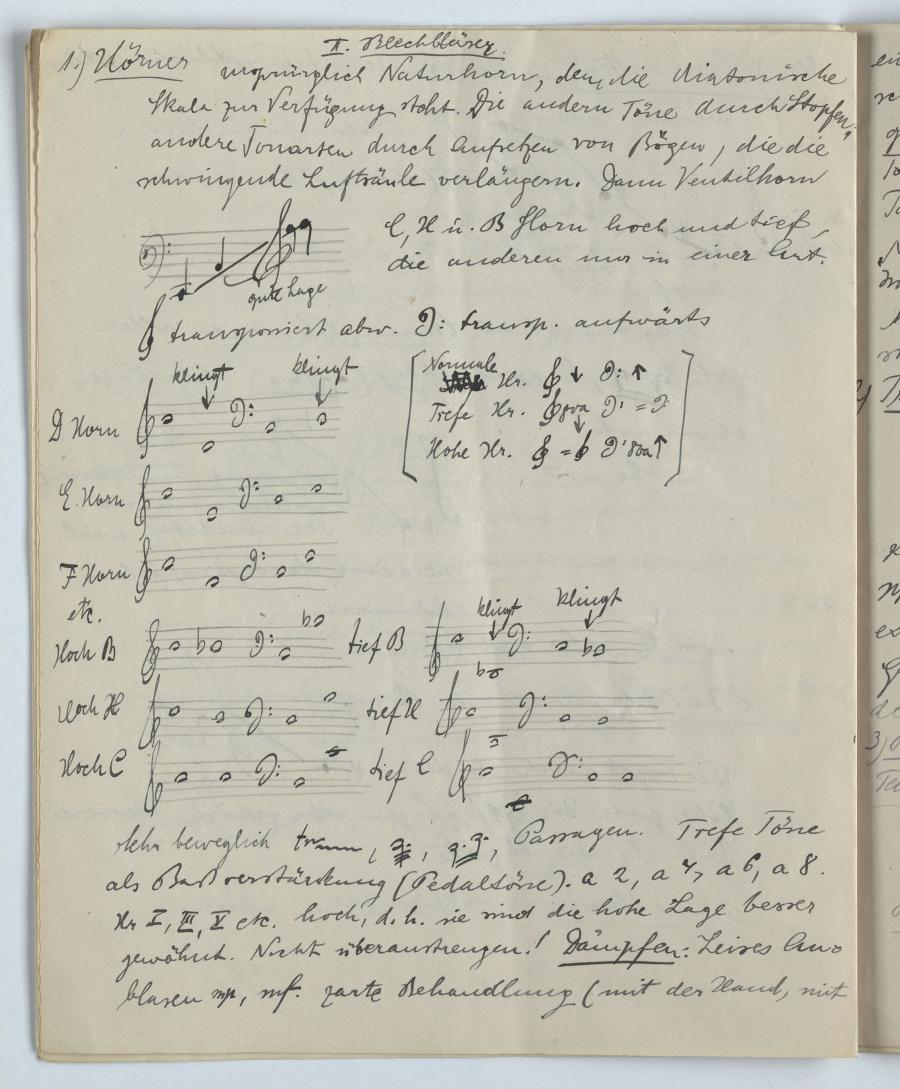

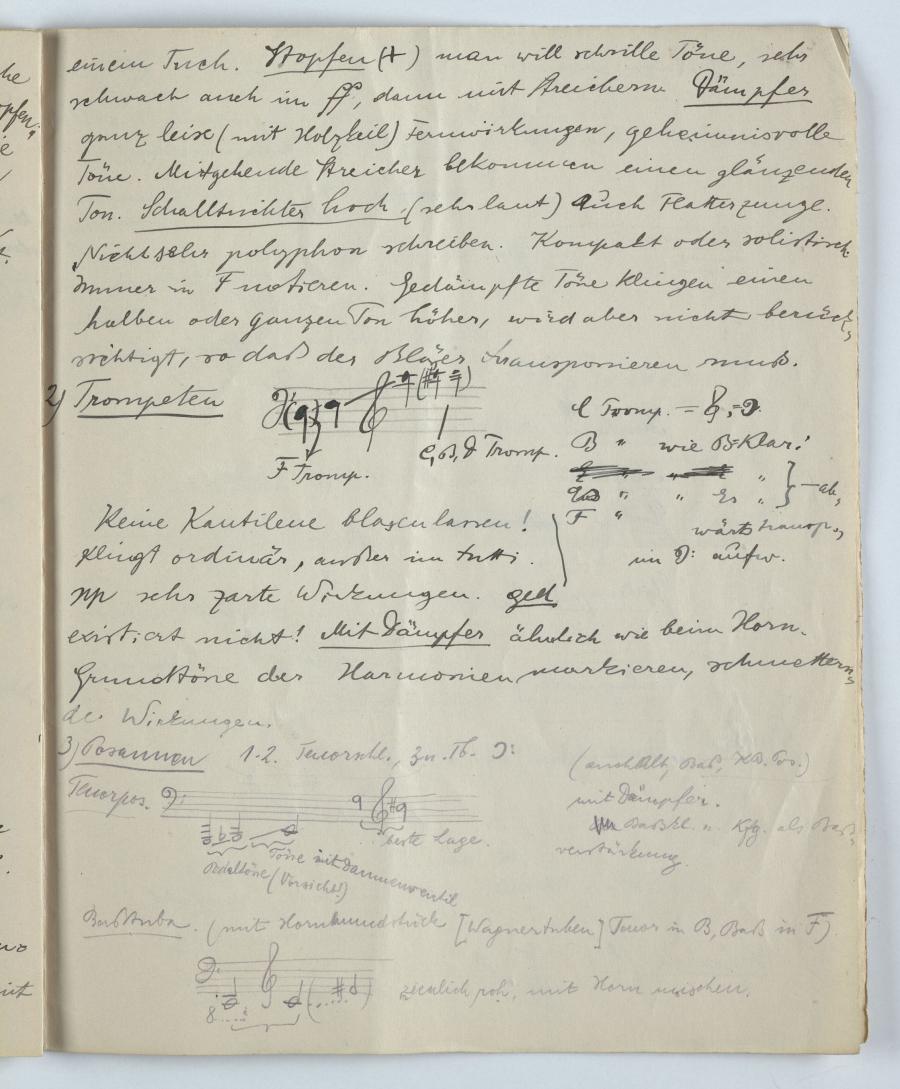

Blechbläser

1.) Hörner ursprünglich Naturhorn, dem die diatonische

Skala zur Verfügung steht. Die andern Töne durch Stopfen

andere Tonarten durch Aufsetzen von Bögen, die die

schwingende Luftsäule verlängern. Dann Ventilhorn

C, H u. B Horn hoch und tief

die anderen nur in einer Art.

[G-clef] transponiert abw.

transp. aufwärts[F-clef]

Sehr beweglich [trill],

Dämpfen:Leises Aus blasen mp, mf zarte Behandlung (mit der Hand, mit

einem Tuch. Stopfen Dämpfer

ganz leise (mit Holzkeil) Fernwirkungen, gehemmnisvolle

Töne. Mitgehende Streicher bekommen einen glänzenden

Ton. Schalltrichter hoch (sehr laut) auch Flatterzunge.

Nicht sehr polyphon schreiben. Kompakt oder solistisch.

Immer in F notieren. Gedämpfte Töne klingen einen

halben oder ganzen Ton höher, wird aber nicht berück-

sichtigt, so das der Bläser transponieren muß.

2) Trompeten ged.

existiert nicht!

Mit Dämpferähnlich wie beim Horn. Grundtöne der Harmonien markieren, schmettern- de Wirkungen.

, =[G-clef]

.[F-clef]

3) Posaunen 1-2. Tenorschl., 3 u. Tb. [F-clef]

Tenorpos.

Baßtuba (mit Hornmundstück [Wagnertuben] Tenor in B, Baß in F)

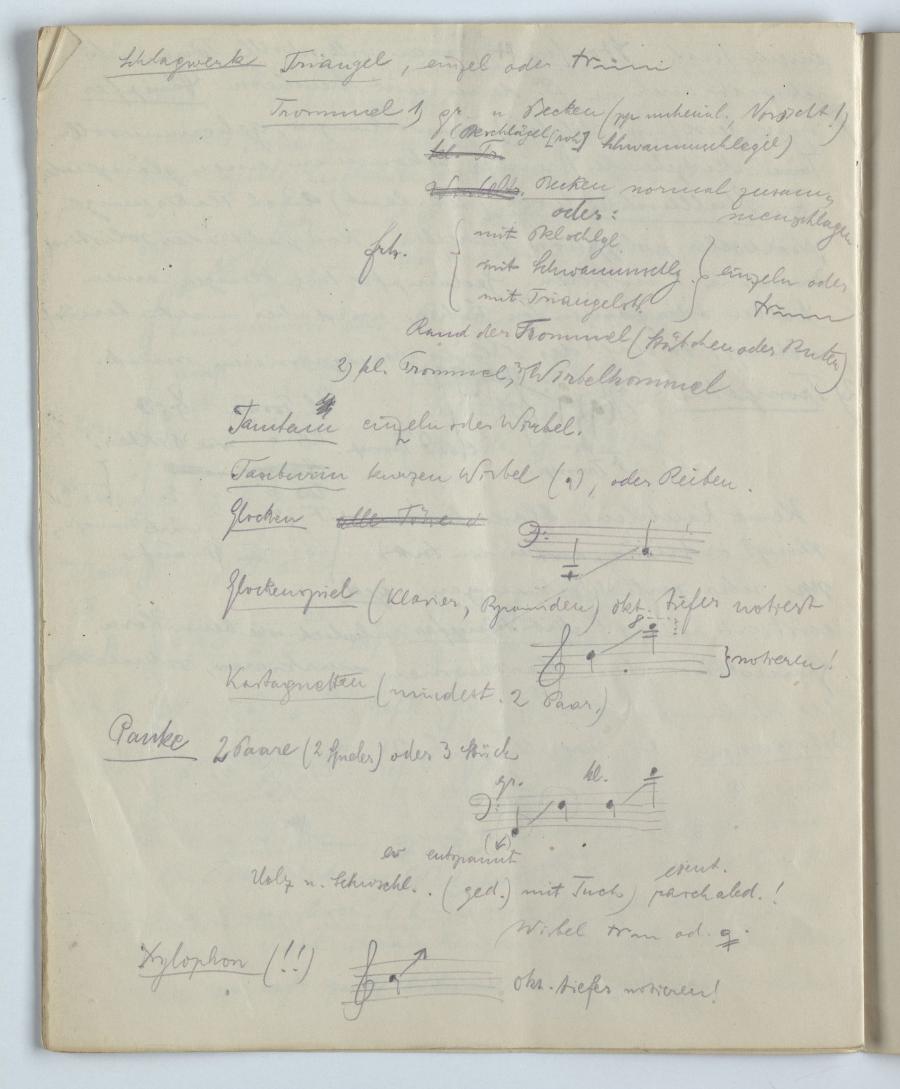

Schlagwerk

Triangel einzel oder Trommel 1) gr. u. Becken (pp unheiml., Vorsicht!)

Becken normal zusam-

Tamtam einzeln oder Wirbel.

Tamburin kurzen Wirbel (Glocken Glockenspiel (Klavier, Pyramiden) okt. tiefer notiert

Kastagnetten (mindest. 2. Paar.)

Pauke 2 Paare (2 Spieler) oder 3 Stück.

[trill] od.

Xylophon(!!)

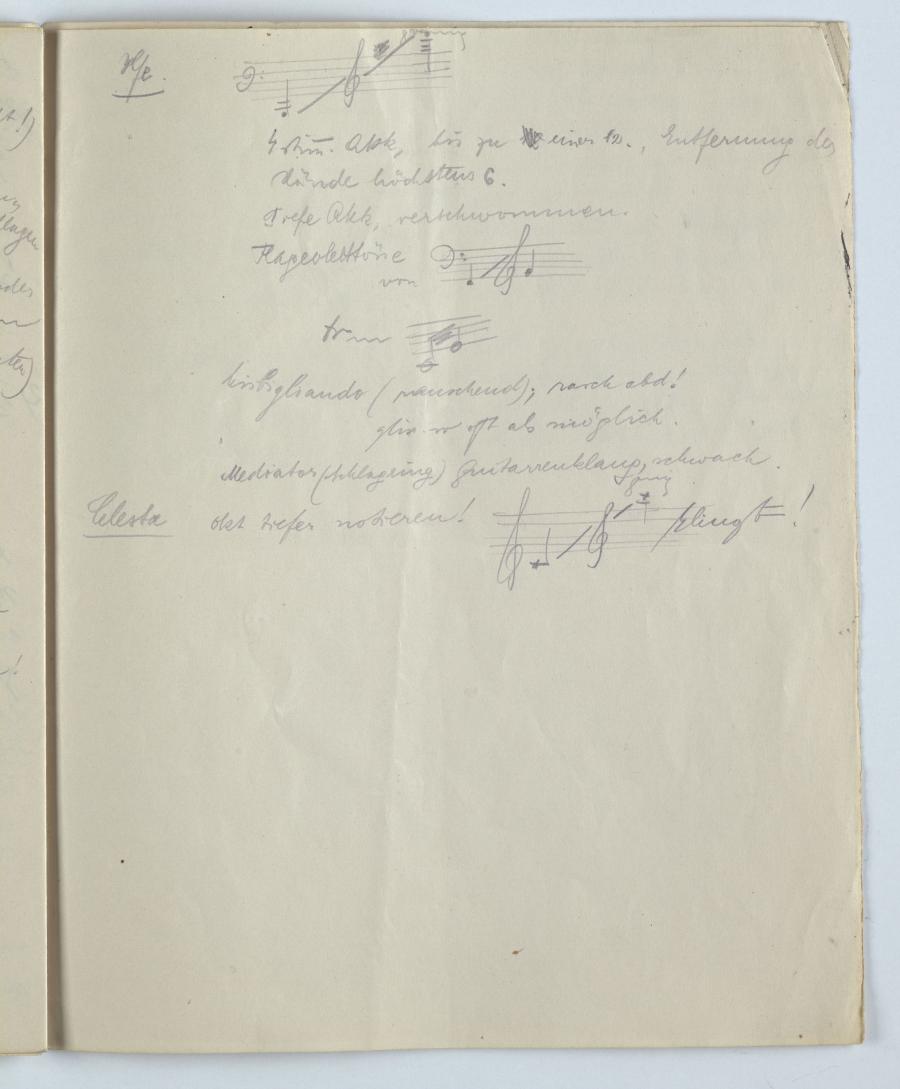

Hfe. Celesta okt tiefer notieren!

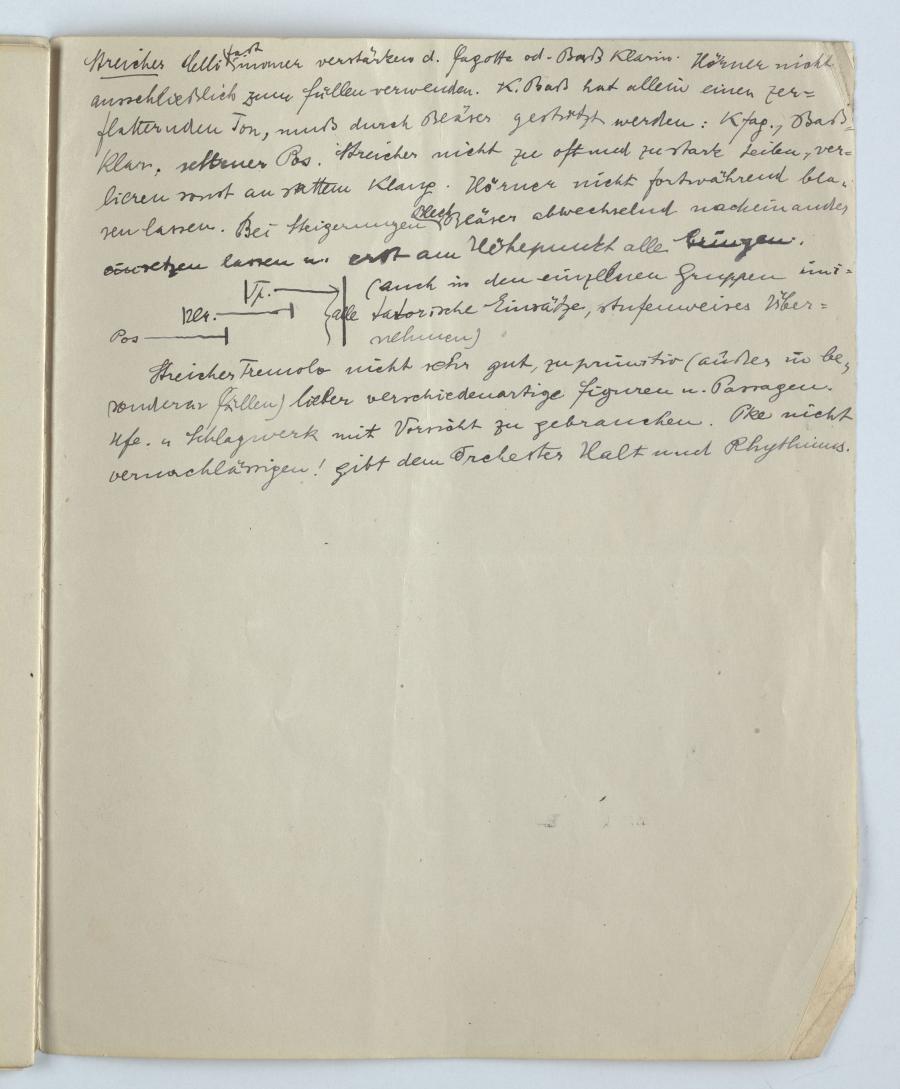

Streicher

Streicher Tremolo nicht sehr gut, zu primitiv (außer in be- sonderer Fällen) lieber verschiedenartige Figuren u. Passagen. Hfe. u Schlagwerk mit Vorsicht zu gebrauchen. Pke nicht vernachlässigen! Gibt dem Orchester Halt und Rhythmus.