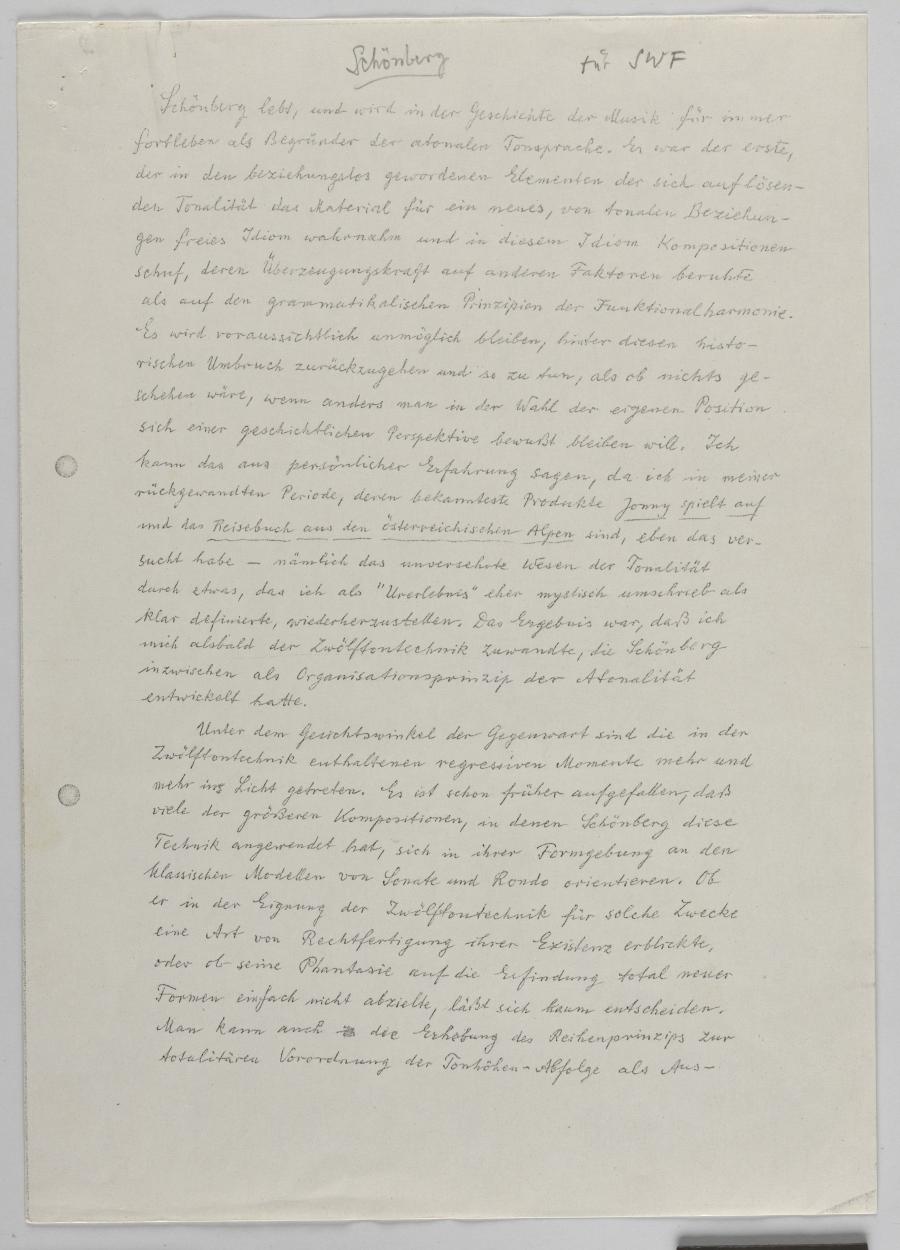

Schönberg

für SWF

Schönberg lebt, und wird in der Geschichte der Musik für immer

fortleben als Begründer der atonalen Tonsprache. Er war der erste,

der in den beziehungslos gewordenen Elementen der sich auflösen-

den Tonalität das Material für ein neues, von tonalen Beziehun-

gen freies Idiom wahrnahm und in diesem Idiom Kompositionen

schuf, deren Überzeugungskraft auf anderen Faktoren beruhte

als auf den grammatikalischen Prinzipien der Funktionalharmonie.

Es wird voraussichtlich unmöglich bleiben, hinter diesen histo-

rischen Umbruch zurückzugehen und so zu tun, als ob nichts ge-

schehen wäre, wenn anders man in der Wahl der eigenen Position

sich einer geschichtlichen Perspektive bewußt bleiben will. Ich

kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, da ich in meiner

rückgewandten Periode, deren bekannteste Produkte Jonny spielt auf

und das Reisebuch aus den österreichischen Alpen

Unter dem Gesichtswinkel der Gegenwart sind die in der

Zwölftontechnik enthaltenen regressiven Momente mehr und

mehr ins Licht getreten. Es ist schon früher aufgefallen, daß

viele der größeren Kompositionen, in denen Schönberg diese

Technik angewendet hat, sich in ihrer Formgebung an den

klassischen Modellen von Sonate und Rondo orientieren. Ob

er in der Eignung der Zwölftontechnik für solche Zwecke

eine Art von Rechtfertigung ihrer Existenz erblickte,

oder ob seine Phantasie auf die Erfindung total neuer

Formen einfach nicht abzielte, läßt sich kaum entscheiden.

Man kann auch

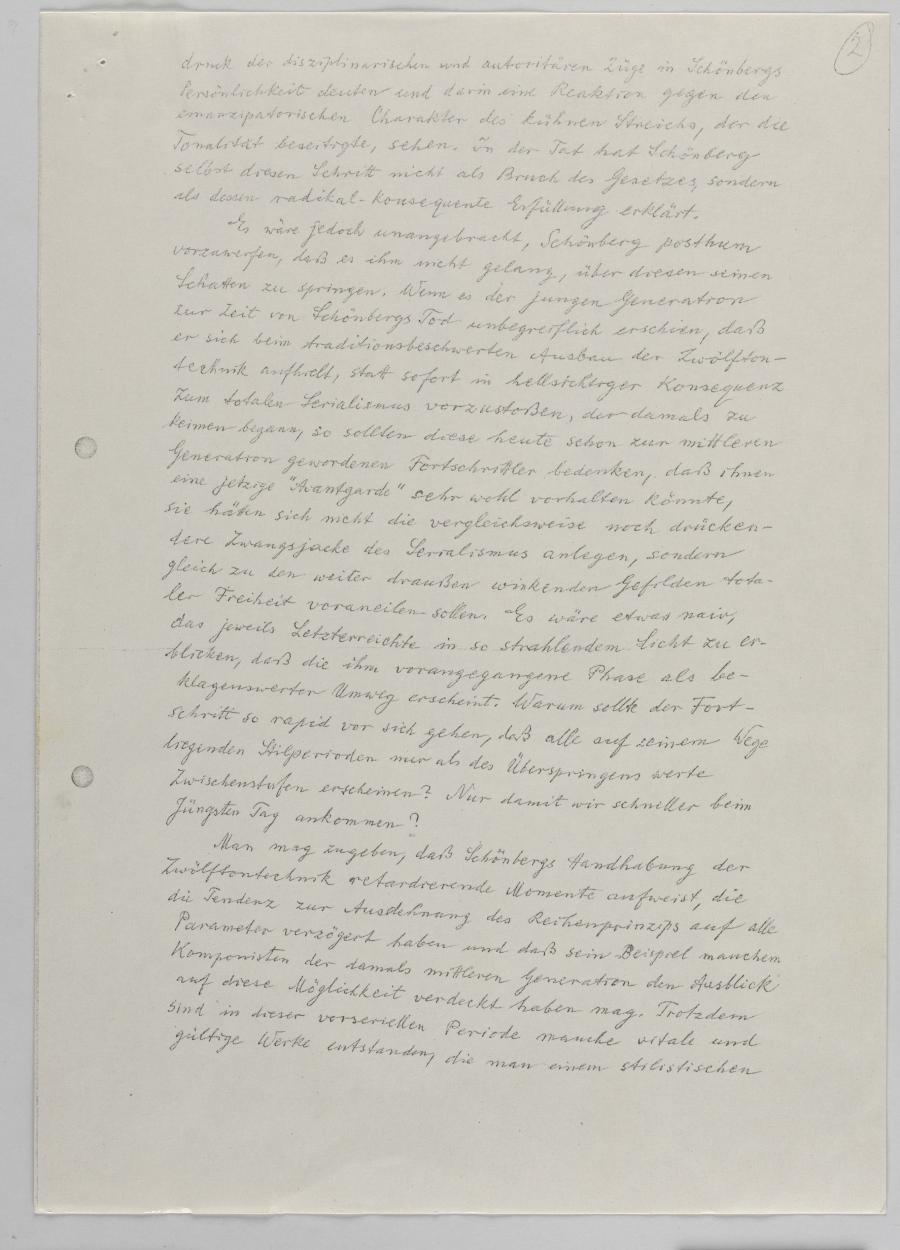

2

druck der disziplinarischen und autoritären Züge in Schönbergs

Persönlichkeit deuten und darin eine Reaktion gegen den

emanzipatorischen Charakter des kühnen Streichs, der die

Tonalität beseitigte, sehen. In der Tat hat Schönberg

selbst diesen Schritt nicht als Bruch des Gesetzes, sondern

als dessen radikal-konsequente Erfüllung erklärt.

Es wäre jedoch unangebracht, Schönberg posthum

vorzuwerfen, daß er ihm nicht gelang, über diesen seinen

Schatten zu springen. Wenn es der jungen Generation

zur Zeit von Schönbergs Tod unbegreiflich erschien, daß

er sich beim traditionsbeschwerten Ausbau der Zwölfton-

technik aufhielt, statt sofort in hellsichtiger Konsequenz

zum totalen Serialismus vorzustoßen, der damals zu

keimen begann, so sollten diese heute schon zur mittleren

Generation gewordenen Fortschrittler bedenken, daß ihnen

eine jetzige "Avantgarde" sehr wohl vorhalten könnte,

sie hätten sich nicht die vergleichsweise noch drücken-

dere Zwangsjacke des Serralismus anlegen, sondern

gleich zu den weiter draußen winkenden Gefilden tota-

ler Freiheit voraneilen sollen. Es wäre etwas naiv,

das jeweils Letzterreichte in so strahlendem Licht zu er-

blicken, daß die ihm vorangegangene Phase als be-

klagenswerter Umweg erscheint. Warum sollte der Fort-

schritt so rapid vor sich gehen, daß alle auf seinem Wege

liegenden Stilperioden nur als des Überspringens werte

Zwischenstufen erscheinen? Nur damit wir schneller beim

Jüngsten Tag ankommen?

Man mag zugeben, daß Schönbergs Handhabung der

Zwölftontechnik retardierende Momente aufweist, die

die Tendenz zur Ausdehnung des Reihenprinzips auf alle

Parameter verzögert haben und daß sein Beispiel manchem

Komponisten der damals mittleren Generation den Ausblick

auf diese Möglichkeit verdeckt haben mag. Trotzdem

sind in dieser vorseriellen Periode manche vitale und

gültige Werke entstanden, die man einem stilistischen

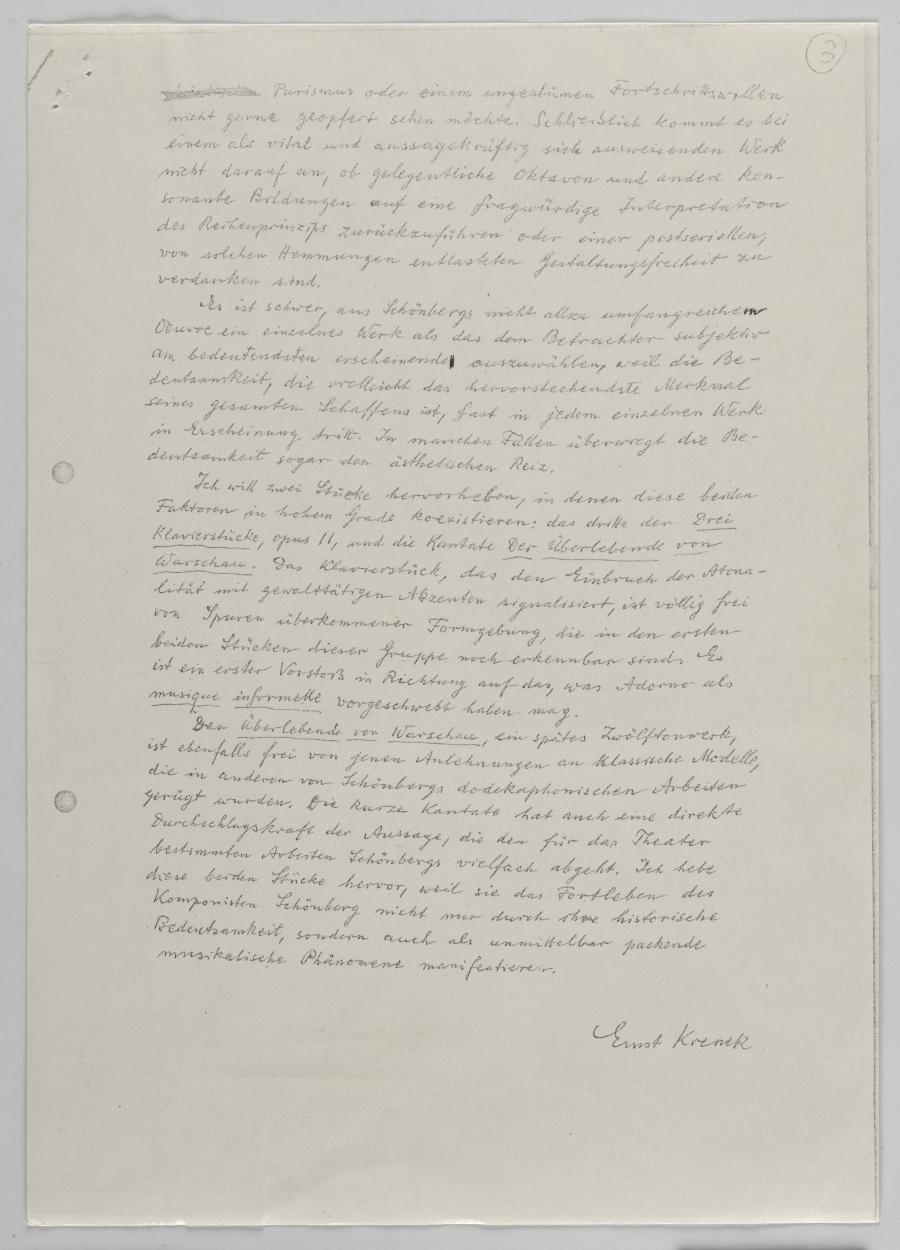

3

Es ist schwer, aus Schönbergs nicht allzu umfangreichem

Oeuvre ein einzelnes Werk als das dem Betrachter subjektiv

am bedeutendsten erscheinendes auszuwählen, weil die Be-

deutsamkeit, die vielleicht das hervorstechendste Merkmal

seines gesamten Schaffens ist, fast in jedem einzelnen Werk

in Erscheinung tritt. In manchen Fällen überwiegt die Be-

deutsamkeit sogar den ästhetischen Reiz.

Ich will zwei Stücke hervorheben, in denen diese beiden

Faktoren in hohem Grade koexistieren: das dritte der Drei

Klavierstücke, opus 11, und die Kantate Der Überlebende von

Warschau. Das Klavierstück, das den Einbruch der Atona-

lität mit gewalttätigen Akzenten signalisiert, ist völlig frei

von Spuren überkommener Formgebung, die in den ersten

beiden Stücken dieser Gruppe noch erkennbar sind: Es

ist ein erster Vorstoß in Richtung auf das, was Adorno als

musique informelle vorgeschwebt haben mag.

Der Überlebende von Warschau, ein spätes Zwölftonwerk,

ist ebenfalls frei von jenen Anlehnungen an klassische Modelle,

die in anderen von Schönbergs dodekaphonischen Arbeiten

gerügt wurden. Die kurze Kantate hat auch eine direkte

Durchschlagskraft der Aussage, die den für das Theater

bestimmten Arbeiten Schönbergs vielfach abgeht. Ich hebe

diese beiden Stücke hervor, weil sie das Fortleben des

Komponisten Schönberg nicht nur durch ihre historische

Bedeutsamkeit, sondern auch als unmittelbar packende

musikalische Phänomene manifestieren.

Ernst Krenek