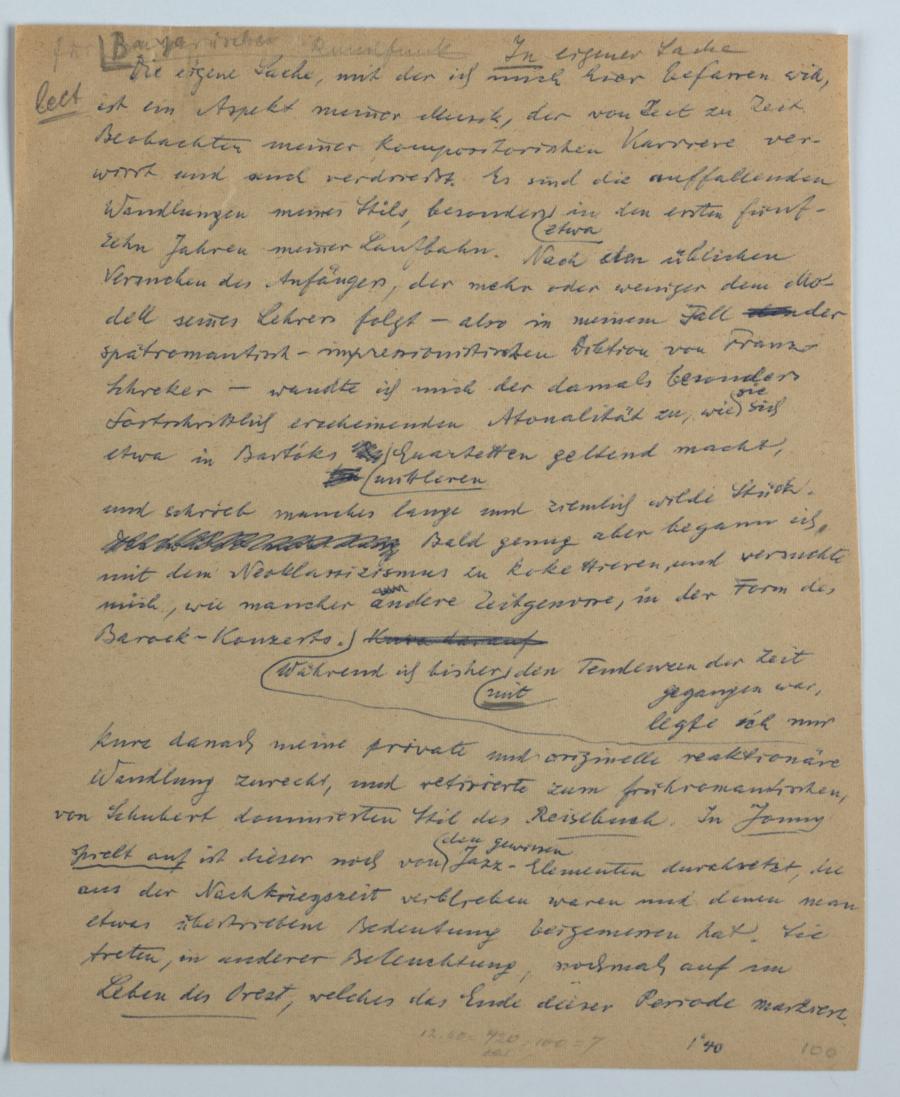

In eigener Sache

Abstract

Für eine Radiosendung im Bayerischen Rundfunk 1962 vergleicht Krenek drei seiner an unterschiedlichen Punkten seiner Karriere entstandene Werke: Kleine Symphonie, op. 58 (1928), Adagio und Fuge, op. 78a (1936) und Quaestio Temporis, op. 170 (1959).

Eingebettet in eine analytische Selbstbetrachtung zur Frage nach den häufigen Stilwechseln in seiner kompositorischen Entwicklung, bespricht Krenek seine neoromantische, mit Jazz-Elementen spielende Phase rund um Jonny spielt auf und die Kleine Symphonie, seinen Schritt zur Zwölftonkomposition mit der Oper Karl V und dem 6. Streichquartett (aus dem Adagio und Fuge stammt) und schließlich seiner jüngsten Beschäftigung mit seriellen Techniken, die in Quaestio Temporis angewendet wurden.

Bayerischer Rundfunk

Ineigener Sache

lect

Die eigene Sache, mit der ich mich hier befassen will,

ist ein Aspekt meiner Musik, der von Zeit zu Zeit

Beobachter meiner kompositorischen Karriere ver-

wirrt und auch verdrießt. Es sind die auffallenden

Wandlungen meiner Stils, 2 fin mittlerenKurz darauf Reisebuch. In

Jonny

ist dieser nochspielt auf

, welches das Ende dieser Periode markiert.Leben des Orest

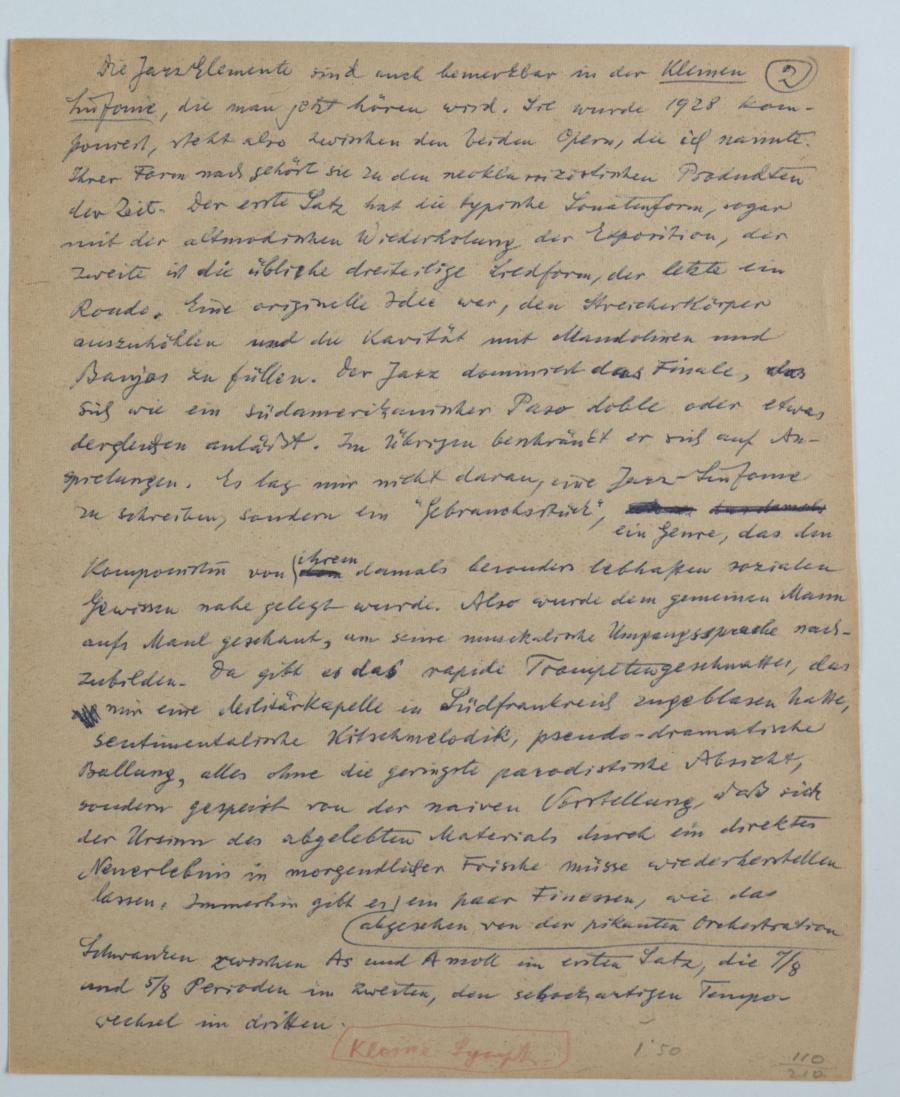

2

Die Jazz-Emente sind auch bemerkbar in der Sinfonie, die man jetzt hören wird. Sie wurde 1928 kom-

poniert, steht also zwischen den beiden Opern, die ich nannte.

Ihrer Form nach gehört sie zu den neoklassizistischen Produkten

der Zeit. Der erste Satz hat die typische Sonatenform, sogar

mit der altmodischen Wiederholung der Exposition, der

zweite ist die übliche dreiteilige Liedform, der letzte ein

Rondo. Eine originelle Idee war, den Streicherkörper

auszuhöhlen und die Kavität mit Mandolinen und

Banjos zu füllen. Der Jazz dominiert das Finale, das

sich wie ein südamerikanischer Paso doble oder etwas

dergleichen anläßt. Im Übrigen beschränkt er sich auf An-

spielungen. Es lag mir nicht daran, eine Jazz-Sinfonie

zu schreiben, sondern ein "Gebrauchsstück",

Kleine Symph.

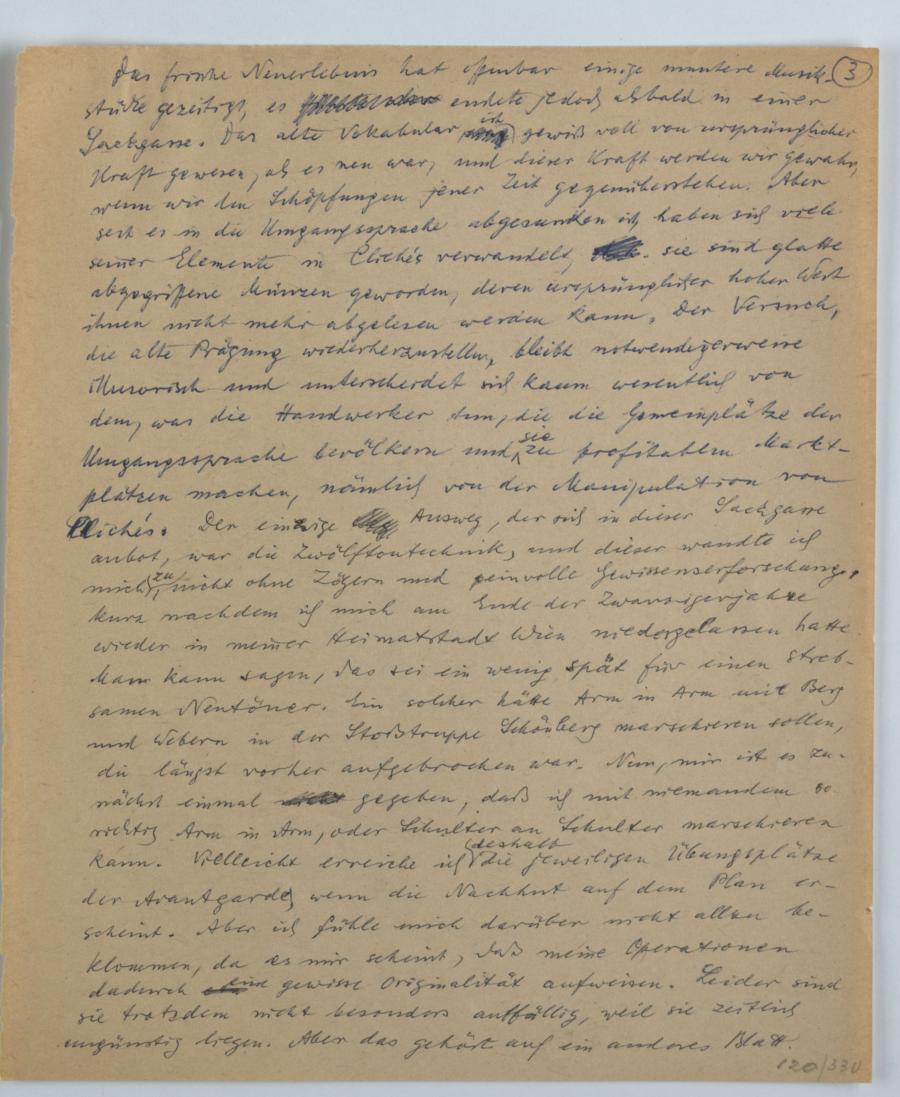

3

Das frische Neuerlebnis hat offenbar einige muntere Musik-

stücke gezeitigt, es war etw

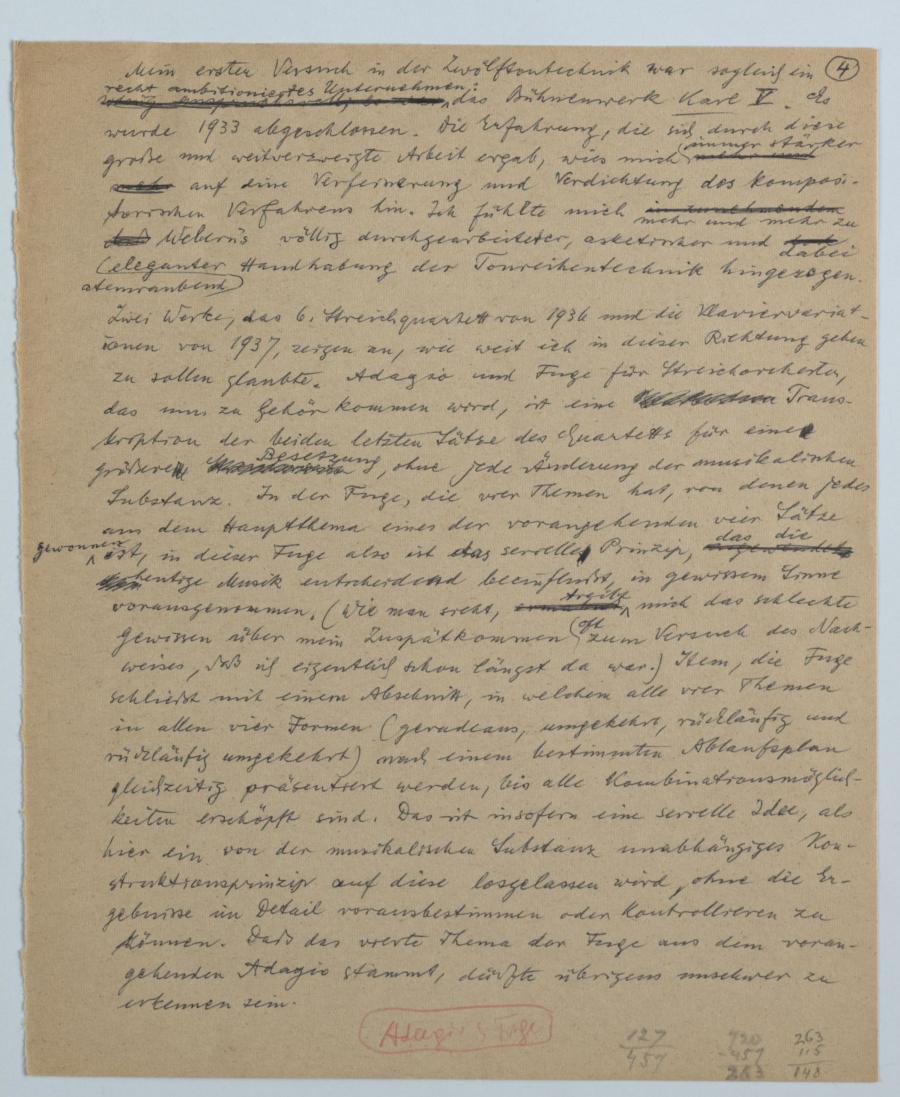

4

Mein ersten Versuch in der Zwölftontechnik war sogleich ein

wenig anspruchsvoll; es war Karl Vmehr undin zunehmenden doch nn Streichersatz s Prinzip, angewendet ermahnt

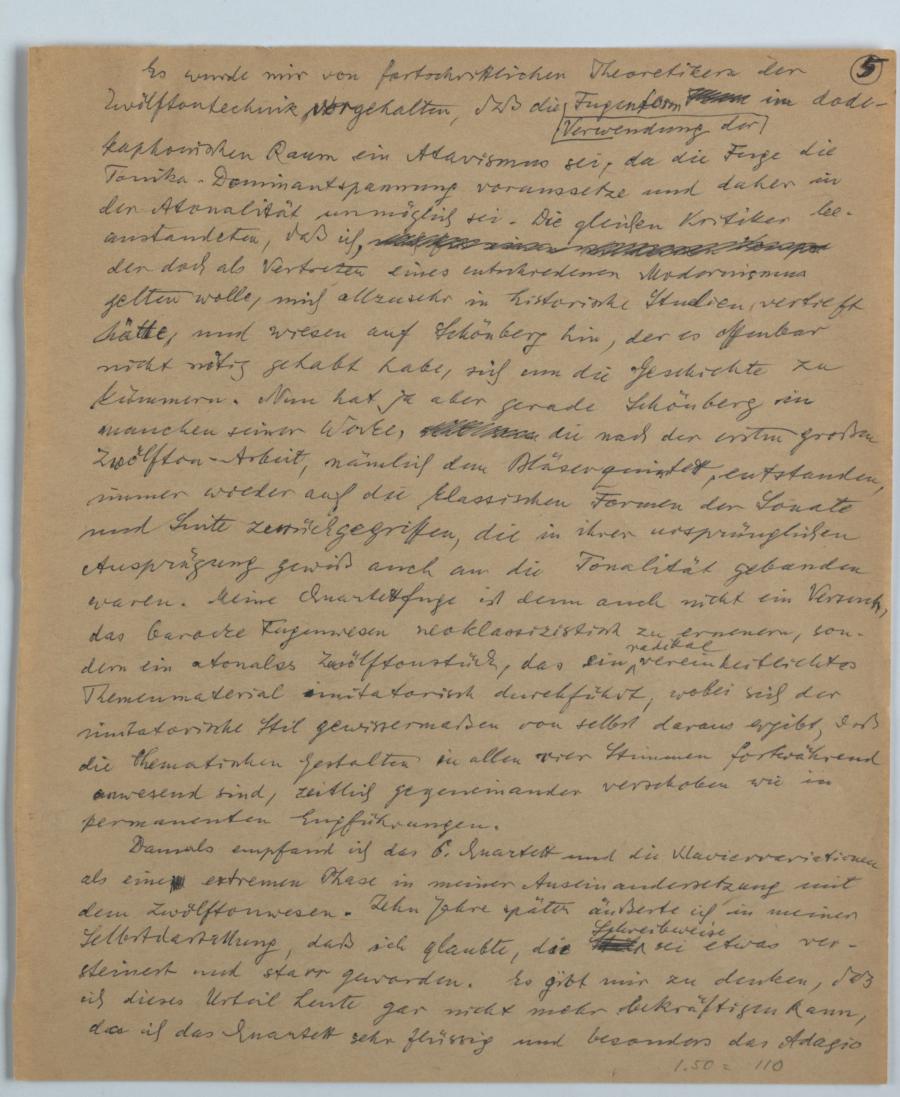

5

Es wurde mir von fortschrittlichen Theoretikern der

Zwölftontechnik vorgehalten, daß Form im

Damals empfand ich das nStil

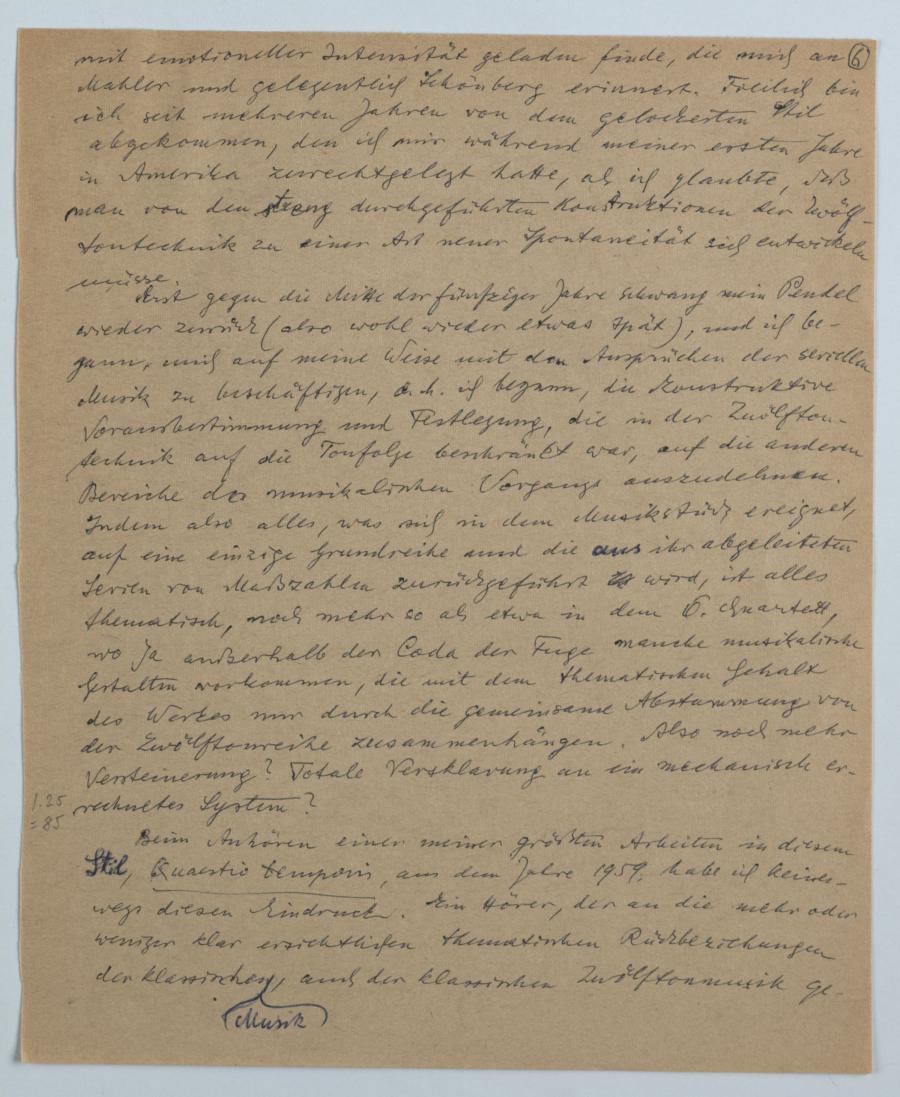

6

mit emotioneller Intensität geladen finde, die mich an

Erst gegen die Mitte der fünfziger Jahre schwang mein Pendel

wieder zurück (also wohl wieder etwas spät), und ich be-

gann, mich auf meine Weise mit den Ansprüchen der seriellen

Musik zu beschäftigen, d.h. ich begann, die konstruktive

Vorausbestimmung und Festlegung, die in der Zwölfton-

technik auf die Tonfolge beschränkt war, auf die anderen

Bereiche des musikalischen Vorgangs auszudehnen.

Indem also alles, was sich in dem Musikstück ereignet,

auf eine einzige Grundreihe und die aus ihr abgeleiteten

Serien von Maßzahlen zurückgeführt

Beim Anhören einer meiner größten Arbeiten in diesem

Stil, Quaestio temporis, aus dem Jahre 1959, habe ich keines-

wegs diesen Eindruck. Ein Hörer, der an die mehr oder

weniger klar ersichtlichen thematischen Rückbeziehungen

der

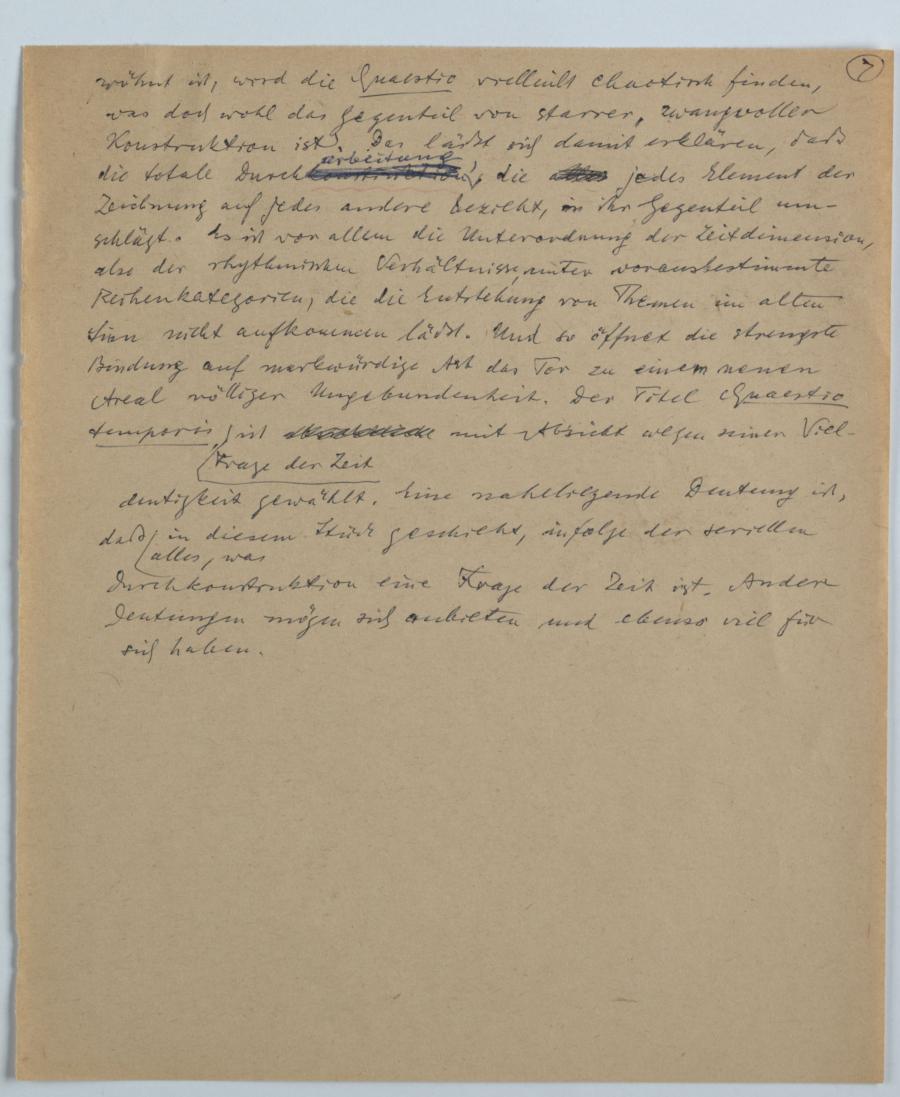

7

wöhnt ist, wird die Quaestio vielleicht chaotisch finden,

was doch wohl das Gegenteil von starrer, zwangvoller

Konstruktion ist. Das läßt sich damit erklären, daß

die totale Durch

Quaestio

,temporis