[Einführungsvortrag zu Arnold Schoenberg's Orchestervariationen opus 31]

Abstract

In einem Einführungsvortrag im Radio Hamburg im Dezember 1965 setzte sich Ernst Krenek mit Arnold Schönbergs eigener, ausführlichen Analyse seiner Orchestervariationen op. 31 auseinander. Mit größter Ehrfurcht beschreibt Krenek Schönberg als Komponist, der „eine Revolution des musikalischen Denkens, Schaffens, Erlebens eingeleitet hat, die in der Musikgeschichte ihres gleichen sucht.“ Trotzdem spart er nicht mit kritischen Kommentaren, die zwar weder das Werk, noch Schönbergs Status als Komponist schmälern, sondern vielmehr Schönbergs 1931 formulierten Einschätzung der Schwierigkeiten des Publikums mit Neuer Musik Gedanken entgegenhalten, die zum einen Kreneks eigene Erfahrungen mit diesen Schwierigkeiten widerspiegeln, zum anderen sicher auch die zeitliche Distanz zwischen Schönbergs und Kreneks Vortrag deutlich machen.

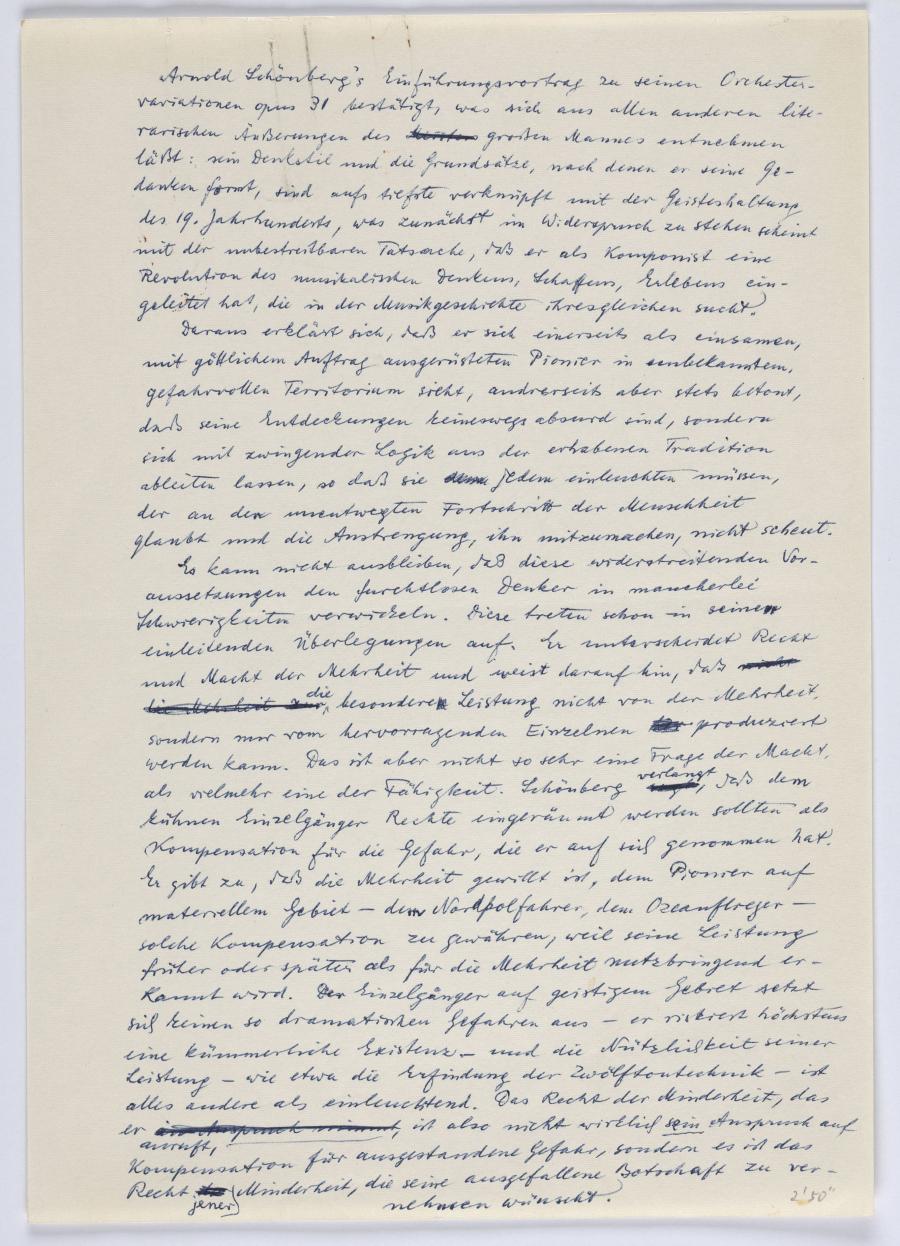

Daraus erklärt sich, daß er sich einerseits als einsamen,

mit göttlichem Auftrag ausgerüsteten Pionier in unbekanntem,

gefahrvollen Territorium sieht, anderseits aber stets betont,

daß seine Entdeckungen keineswegs absurd sind, sondern

sich mit zwingender Logik aus der erhabenen Tradition

ableiten lassen, so daß sie

Es kann nicht ausbleiben, daß diese widerstreitenden Vor-

aussetzungen den furchtlosen Denker in mancherlei

Schwierigkeiten verwickeln. Diese treten schon in seinen

einleitenden Überlegungen auf. Er unterscheidet Recht

und Macht der Mehrheit und weist darauf hin, daß die Mehrheit zur nsagt in Anspruch nimmt sein Anspruch auf

Kompensation für ausgestandene Gefahr, sondern es ist das

der

2

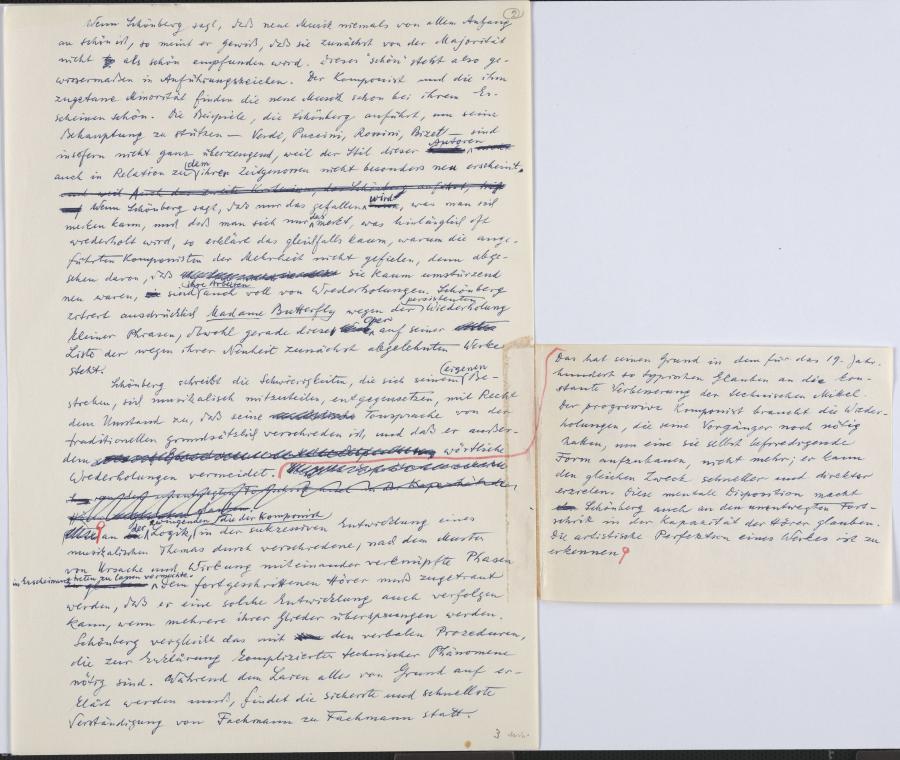

Wenn Werke nicht, wassie sind Madame Butterflys Werk

Die selbe ist die zu lassen

3

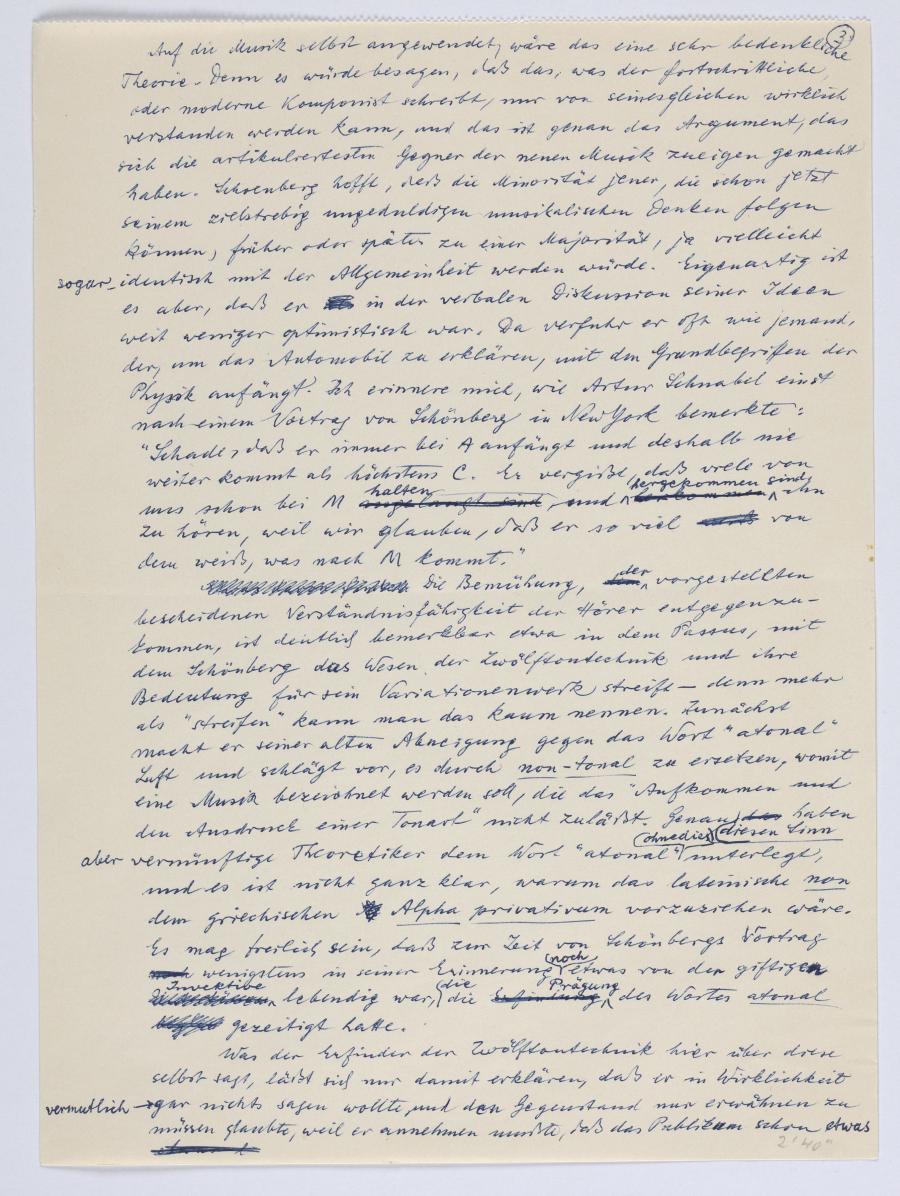

Auf die Musik selbst angewendet, wäre das eine sehr bedenkliche

Theorie. Denn es würde besagen, daß das, was der fortschrittliche

oder moderne Komponist schreibt, nur von seinesgleichen wirklich

verstanden werden kann, und das ist genau das Argument, das

sich die artikuliertesten Gegner der neuen Musik zueigen gemacht

haben. angelangt sind herkommen

dem non-tonal zu ersetzen, womit

eine Musik bezeichnet werden soll, die das "Aufkommen und

den Ausdruck einer Tonart" nicht das habennon

dem griechischen Alpha privativum vorzuziehen wäre.

Es mag freilich sein, daß zur Zeit von Erfindung atonal

Was der Erfinder der Zwölftontechnik hier über diese

selbst sagt, läßt sich nur damit erklären, daß er in Wirklichkeit

4

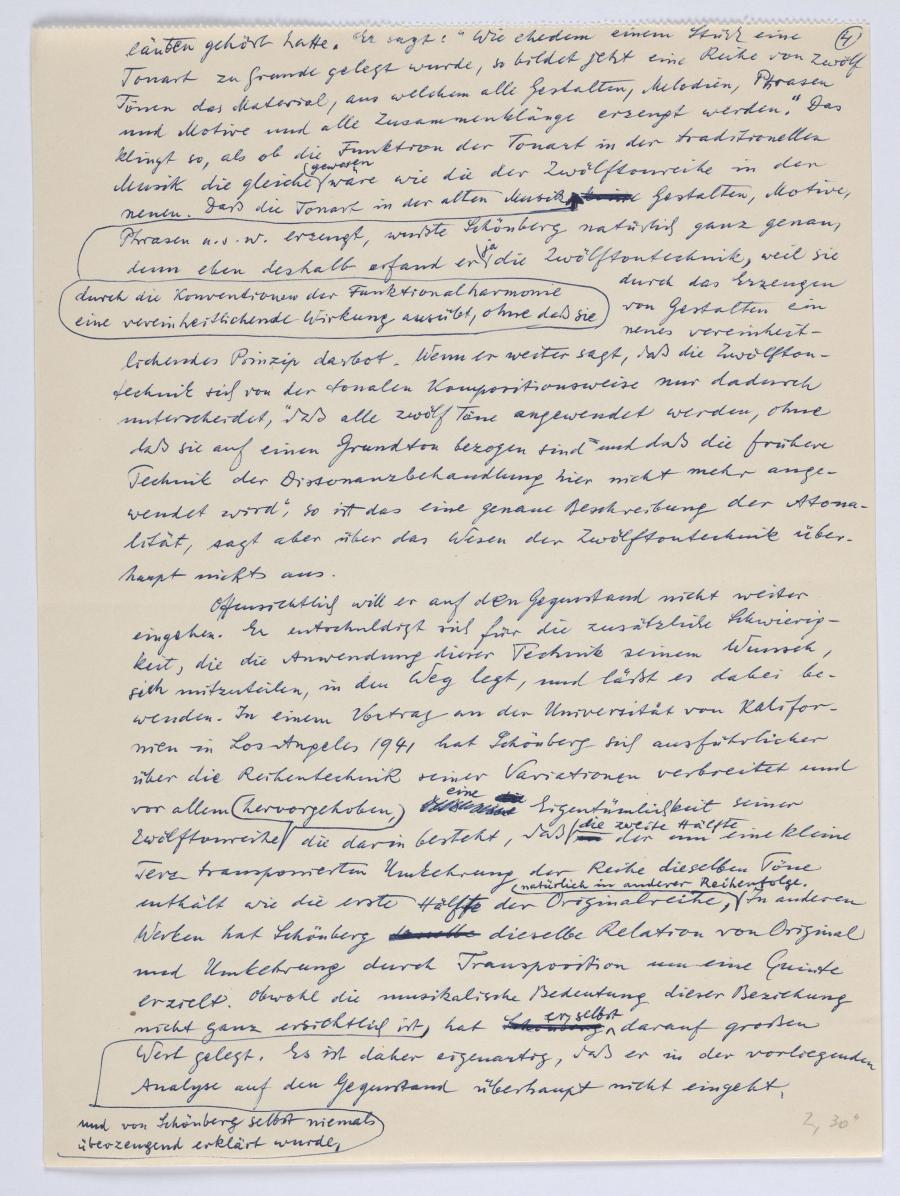

läuten gehört hatte. Er sagt: "Wie ehedem einem Stück eine

Tonart zu Grunde gelegt wurde, so bildet jetzt eine Reihe von zwölf

Tönen das Material, aus welchem alle Gestalten, Melodien, Phrasen

und Motive und alle Zusammenklänge erzeugt werden." Das

klingt so, als ob die Funktion der Tonart in der traditionellen

Musik die keine Gestalten,

Offensichtlich will er auf den Gegenstand nicht weiter

eingehen. Er entschuldigt sich für die zusätzliche Schwierig-

keit, die die Anwendung dieser Technik seinem Wunsch,

sich mitzuteilen, in den Weg legt, und läßt es dabei be-

wenden. In einem Vortrag an der Universität von Kalifor-

nien in daß eine diein der um eine

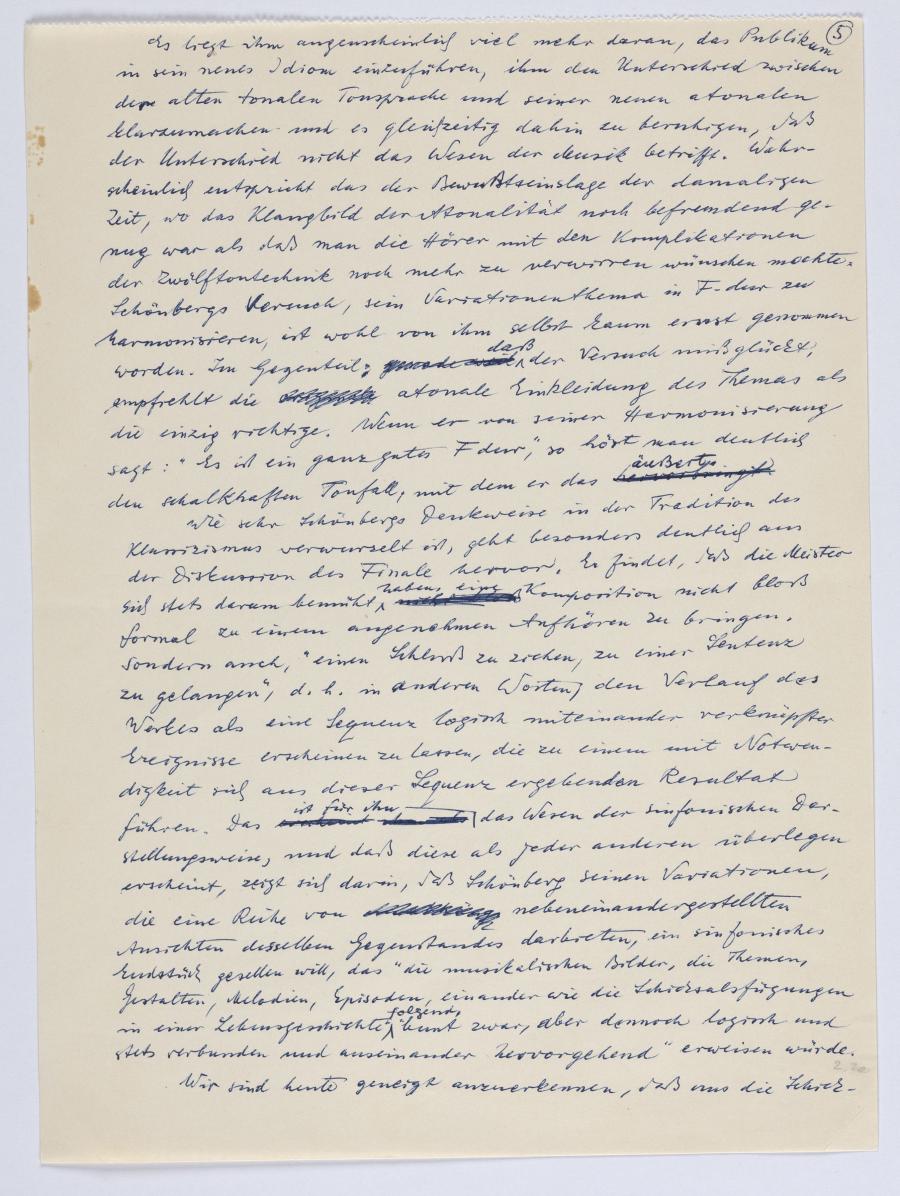

5

Es liegt ihm augenscheinlich viel mehr daran, das Publikum

in sein neues Idiom einzuführen, ihm den Unterschied zwischen

der alten tonalen Tonsprache und seiner neuen atonalen

klarzumachen und es gleichzeitig dahin zu beruhigen, daß

der Unterschied nicht das Wesen der Musik betrifft. Wahr-

scheinlich entspricht das der Bewußtseinslage der damaligen

Zeit, wo das Klangbild der Atonalität noch befremdend ge-

nug war als daß man die Hörer mit den Komplikationen

der Zwölftontechnik noch mehr zu verwirren wünschen mochte.

gerade weil hervorbringt

Wie sehr nicht bloß Kompositionerscheint ihm als

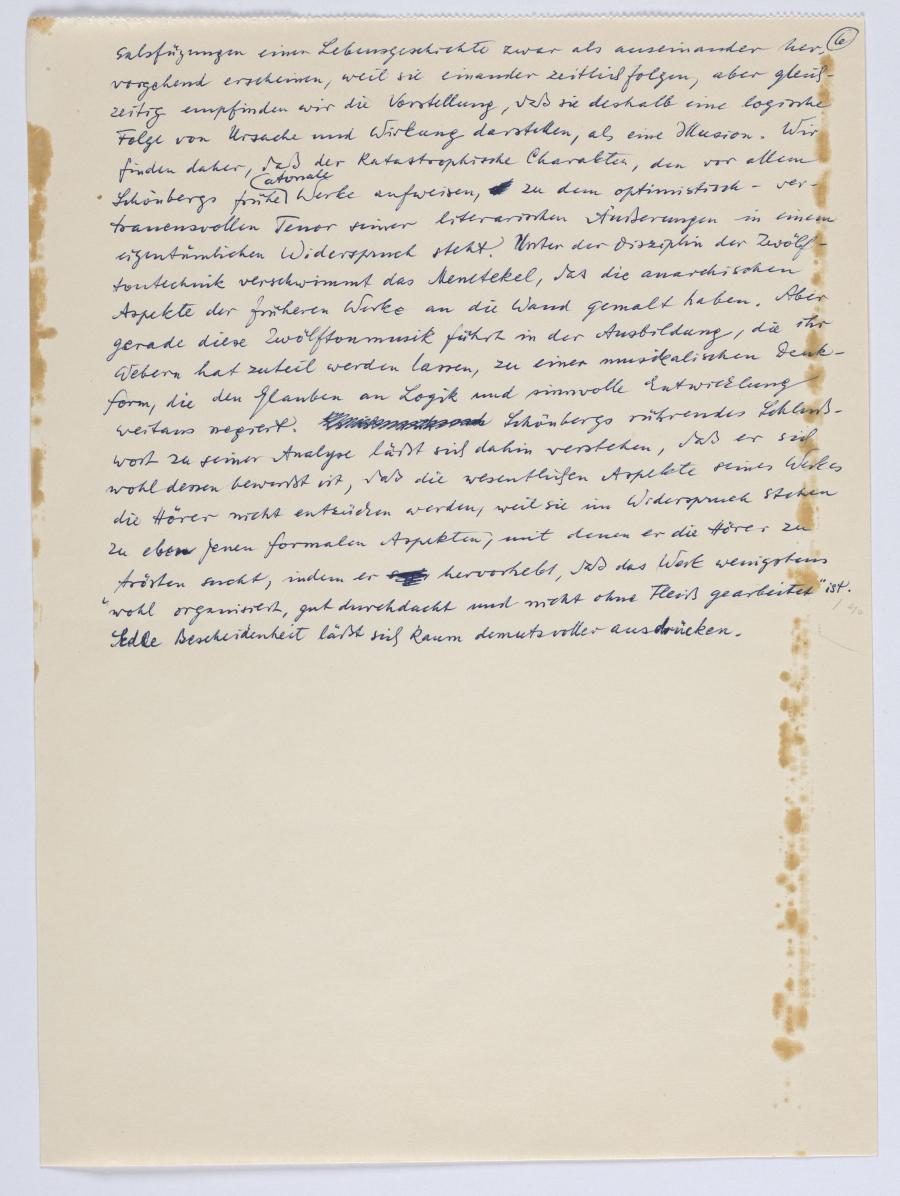

Wir sind heute geneigt anzuerkennen, daß uns die Schick-

6

salsfügungen einer Lebensgeschichte zwar als auseinander her-

vorgehend erscheinen, weil sie einander zeitlich folgen, aber gleich-

zeitig empfinden wir die Vorstellung, daß sie deshalb eine logische

Folge von Ursache und Wirkung darstellen, als eine Illusion. Wir

finden daher, daß der katastrophische Charakter, den vor allem